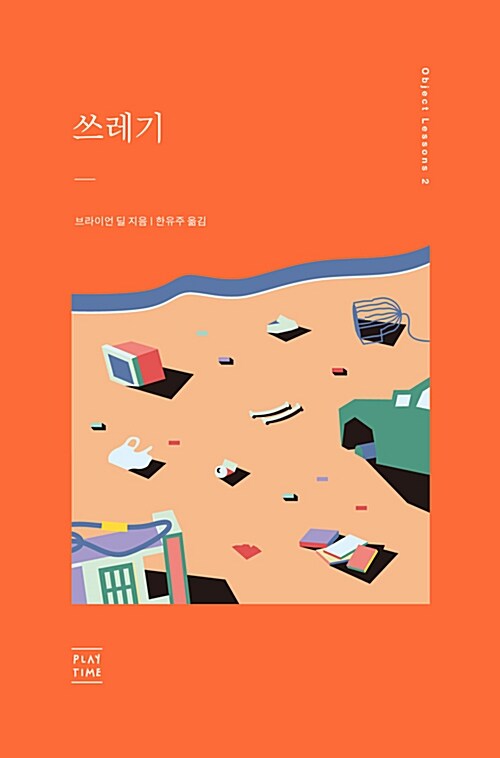

브라이언 딜의 《쓰레기》는 이상한 책이다. 제목이 단도직입적이고 구체적이다. 내용은 정신을 다소 혼미하게 만든다. 책의 판형은 크지 않다. 페이지도 150쪽이 채 안 된다. 그런데 쓰레기에 대한 오만가지 상념을 만들어낸다. 쓰레기를 우리 삶에서 분리해내어 폐기처분할 무엇으로 규정하지 않기 때문에 가능한 이야기다.

책의 목차를 소개하면 이렇다. 해변이 건네는 말, 친숙한 쓰레기/군살처럼 불어나는 탭들, 우주의 돼지들, 백만 년의 공포, 폐허주의, 가시-파편-돌, 호더의 세계, 카르바마제핀 호수. 역자 한유주는 책 맨 뒤에 옮긴이의 말을 대신해 쓰레기와 나라는 제목의 산문을 실었다. 쓰레기에 대한 환경적 반성이나 규탄이라기보다는 인문적 사유라고나 할까. 그럼, 쓰레기는 무엇인가? 책의 한 대목을 인용하겠다.

“쓰레기를 논하는 것은 이제까지 존재해왔거나 앞으로 존재하게 될 다른 모든 사물을 논하는 것이다. 반대로 어떤 사물을 논하려면 결국 그것이 궁극적으로 소멸된 상태를 고려하지 않을 수 없다. 모든 사물은 시간에 의해 결국 쓰레기가 된다.”(p.18)

나의 쓰레기들에 대해서 써볼까 한다. 또한 당신들에게도 이 책의 독법으로 권하고자 한다. 《쓰레기》를 읽은 뒤에는 ‘쓰레기’에 대해서 쓰시라! 쓸모가 다한 사물들, 그리고 욕망이 닳아버린 사물들. 그것들에 대해서 쓰시라! 그 쓰레기들이 당신이 어떤 사람인지 말해주게 될 테니까 말이다. 자신만의 목차가 만들어질 것이다. 다음은 쓰레기와 관련해 떠오르는 몇 가지 장면들이다.

슈퍼맨의 비애 남편은 슈퍼맨 후드 점퍼를 입고 살았다. 늦은 가을부터 겨울로 접어들 때까지. 겨울 한파를 지낸 다음부터 차가운 봄바람이 불어오기까지. 등판에는 슈퍼맨을 상징하는 S자 기호가 강력하게 인쇄돼 있었다. 추운 날이면 그는 지퍼를 턱밑까지 올린 다음 후드를 뒤집어쓰고 담배를 피웠다. 구부정하게 어깨를 움츠린 그의 등허리 실루엣에 따라 S는 왜곡되곤 했다. 그걸 입은 채 소파에 누워 낮잠을 잘 때도 있었다. 그가 누운 자세에 따라 S는 일그러졌다. 당연한 일이지만 옷은 해가 갈수록 낡았고, 그걸 뒤집어쓰고 담배를 피우거나 낮잠을 자는 등허리도, 볼드체 대문자 S도 낡아갔다. 버려야 할 때가 됐다고 생각했다(그걸 산 지 십여 년이 지난 때였다. 백화점에서 원 플러스 원 할인행사를 할 때, 흰색으로 하나, 검은색으로 하나를 샀고, 흰색 점퍼는 아들이 입다가 진즉에 버렸던 터였다). 물론 점퍼의 주인은 마치 자신과 한 몸인 옷 같다는 이유로 반대했다. 그러나 슈퍼맨 후드 점퍼는 버려졌다. 쓰레기가 되어 실려 갔다. 나중에 그 사실을 알게 된 남편의 표정이란.

질병과 쓰레기 나는 고질적인 편도선염 환자다. 목구멍에 불편한 낌새가 있으면 남들 보기에는 좀 유난스럽게 보여도, 당장 병원으로 달려가서 진료와 처방을 요구한다. 이번에는 그 타이밍을 놓쳤다. 2박 3일을 앓아 누웠는데, 여태 앓던 중 이번이 최악이었다. 남편과 아들이 동시에 아팠기 때문이다. 고교생 딸아이와 팔순이 훌쩍 넘은 노모, 그리고 환자 셋의 주말 식사는 일회용기에 담긴 죽이었다. 닭죽과 야채죽, 해물죽 같은 걸 먹었다. 아플 만큼 아픈 뒤에 다 낫고 난 다음에는 아득해졌다. 죽과 반찬을 담은 플라스틱 용기를 헹궈내고, 래핑된 비닐을 정리하는데 기분이 영 개운치 않았다. 우리는 나았고, 난감한 쓰레기들을 낳았다.

책쓰레기 혹은 쓰레기책 우리 부부는 맥시멀리스트다. 미니멀 라이프가 세상의 숱한 사람들을 감화시키는 중에도 우리는 거기에 끼지 못했다. 조금 더 정확히 말하자면, 나는 좀 끼어볼까 싶었다. 남편은 인생이 방음부스 같은 사람이라 세상 어떤 트렌드에도 미혹당하지 않지만, 나란 사람은 투과율 500%의 습자지 팔랑귀인 사람이라 타인에게 잘 감화된다. 미니멀리즘에 실패한 최후의 이유는 책 때문이다. 책을 좋아하는 사람들 중에는, 그 물성에 이끌리는 경우도 많기 때문에 꼭 종이책을 쟁여두어야만 직성이 풀리는 이들이 있다. 그게 우리다. 나는 책을 숭배까지 하는 사람은 아니고, 꼭 읽으려 사는 사람도 아니고, 대개의 경우 사려고 사는 무엇이다. 읽으면 좋고, 꽂아만 두어도 괜찮다. 책의 처분까지 미리 생각해보고 구입한 경우는 한 번도 없었다. 때문에 책은 나의 미니멀리즘의 최대 방해 요소였다. 이 책들을 기증해야 하나? 무료 나눔을 해? 중고책방에 다 팔아서 몇 푼 손에 쥐어봐? 그렇게 해도 끝내 남는 책들은? 그것들은 종이류를 버릴 때 쓰레기로 내놓아야 하나? 나는 아직 그것까지 결심하지는 못했다. 언젠가 책을 버리는 유행이 광풍처럼 불어 닥치면 그때 가서 생각해 보겠다.

바이트(bite)쓰레기 1999년에 다음에서 한메일 계정을 만들었다. 회사 업무 메일도 그걸로 주고받았고, 인터넷서점 알라딘에 가입할 때도 그 주소를 사용했고, 연애편지도 한메일로 주고받았다. 최근 몇 년 사이에 나는 새로운 메일주소를 두 개 더 만들었고, 최근에는 그것들의 사용빈도가 훨씬 더 많아졌다. 그래서 며칠 전 다음계정에 쌓인 수천 개의 모든 메일을 싹 비웠다. 읽지 않은 것과 읽은 것, 무슨 이유인지 모르겠지만 중요하다고 보관해둔 것 포함해서 전부 휴지통으로 보냈다. 수천 개의 쓰레기들은 버려지는 그 순간에 어떤 상실감도 내게 안겨주지 않았다. 버려지기 전부터 무의미한 쓰레기들로 존재하고 있었나 보다.

물건이든 몸이든, 시간이 지나면 낡는다. 늙는다. 결국 쓰레기가 된다. 책이든 디지털 데이터든 지금의 필요가 지나고 나면 거추장스럽다. 시간에 포획된 것들은 모두 마찬가지다. 좀 다른 종량제 봉투에 담길 뿐이다. 그나마 우리의 몸이 잘 썩는다는 건 얼마나 다행한 일인가. 쓰레기의 관점에서 보자면, 다행한 쓰레기와 불행한 쓰레기가 있을 따름이다.

'한뼘읽기'는 제주시에서 ‘금요일의 아침_조금, 한뼘책방’을 운영하는 노지와 삐리용이 한권 혹은 한뼘의 책 속 세상을 거닐며 겪은 이야기를 전하는 코너다. 사전적 의미의 서평 즉, 책에 대한 비평보다는 필자들이 책 속 혹은 책 변두리로 산책을 다녀온 후 들려주는 일종의 '산책담'을 지향한다. 두 필자가 번갈아가며 매주 금요일 게재한다.<편집자 주>

관련기사

- [한뼘읽기]사랑해! 안 돼! 넌 내거야!

- [한뼘읽기]친애하는 나의 플라스틱 시대여

- [한뼘읽기]무라카미 혼쭐내기

- [한뼘읽기]맨 처음의 사랑 이야기

- [한뼘읽기]“당신 인생 위해, 주는대로 드셔!”

- [한뼘읽기]붕어야, 정말 미안!

- [한뼘읽기]미안하다고 말하는 법을 아직 몰라서

- [한뼘읽기]'좋아요'를 부탁합니다!

- [한뼘읽기]사랑과 동업 사이에 낀 내 남편은 어떻게 되었나

- [한뼘읽기]우아하고 감상적인 '똥뽈'축구

- [한뼘읽기]베트남 전쟁은 헬리콥터 타고 아버지를 데리러 온다

- [한뼘읽기]빵빵한 세상

- [한뼘읽기]나를 망치러 온 나의 구원자

- [한뼘읽기]독립군들 다 모여라, TATA!

- [한뼘읽기]장래희망은 사이보그 할머니

- [한뼘읽기]봅써 이 자파리 해 논 거!

- [한뼘읽기]믿습니까? 믿습니다!

- [한뼘읽기]어슐러 K. 르 귄의 깃발, 함께 드실 분?

- [한뼘읽기]아내를 고발합니다

- [한뼘읽기]아버지의 사전과 하녀

- [한뼘읽기]안녕, 마르크스

- [한뼘읽기]병든 여우의 즐거운 숲

- [한뼘읽기]엔니오의 위트

- [한뼘읽기]위선 좀 떨며 삽시다

- [한뼘읽기]글을 이기는 싸움

- [한뼘읽기]어둠 속에서, 은밀하게!

- [한뼘읽기]숏컷이었구나?!

- [한뼘읽기]레시피가 문제지, 내 요리가 무슨 죄람

- [한뼘읽기]개처럼 살자!

- [한뼘읽기]김 서방, 설거지 할 때는 장갑을 껴!

- [한뼘읽기]한뼘의 자존

- [한뼘읽기]함께 가는 먼길

- [한뼘읽기]달콤한 인생

- [한뼘읽기]'개훔방' 정신이랄까