이소영 지음, 어크로스

마지막에는 한 분이 내게 곤란한 요구를 해왔다. 카페라떼를 반 쯤 마셨는데, 여전히 하트 모양의 라떼아트가 남아 있는 게 너무 예쁘다고, 집사람에게 이걸 보여주고 싶다고 하는 것이다.

미담과 선행을 요구하는 사회는 비겁한 사회다. 그것은 지난 시절 새마을 운동이나 평화의댐 모금이나 포상금이 달린 파파라치와 다를 바 없다. 선한 개인과 충성심 높은 시민을 만드는 것은 또 다른 억압일 수가 있다. 사회가 선하고 국가가 국민들에게 충성심을 발휘해야 진정으로 살만한 사회일 것이다.

미담으로 가득 찬 사회가 정말 아름다운가. 그것에 답하라고 하면, 나는 ‘아니다’에 손을 들겠다. 나는 앞으로도 제법 오랫동안 이 입장을 고수하게 될 것이다. 그렇다고 해서 내가 완강한가 하면 그렇지 않다. 나는 자주 솔깃하는 사람이다.

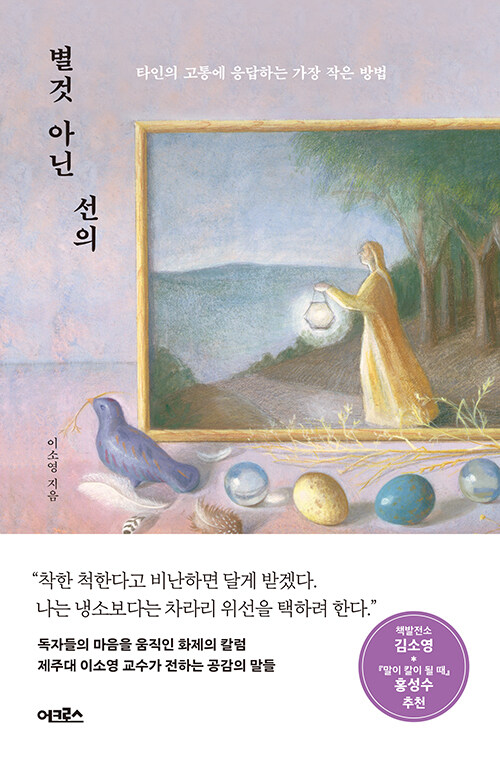

가장 최근의 ‘솔깃’은 《별 것 아닌 선의》였다. 몇몇 이들에게 권하기도 했다. 순전히 이 문장 때문이다. “나는 냉소보다는 차라리 위선을 택하려 한다.” 저자 역시 빈곤과 부조리를 미담으로 덮으려는 사회가 문제적이라는 데에 동의하고 약자를 동정하는 데 그치게 만드는 ‘분노 없는 연민’에 대해 회의적이다. 그럼에도 “선의가 하나 더해진 세상이 그것마저 제해진 세상에 비해 그 크기만큼은 나을 거라 생각”한다.

말하자면 개인의 선의가 없다면 결국 세상은 바뀌지 않는다는 점이다. 그런 맥락에서 이 책의 부제 ‘타인의 고통에 응답하는 가장 작은 방법’이 선의일 수 있다는 것에 동의하지 않을 수 없다.

이 지면을 통해서 몇 차례 얘기했지만, 나는 책도 팔고 커피도 파는 사람이다. 가게는 오래된 주택가 골목 안에 있다. 동네 주민들의 연령대는 다소 높은 편이고, 서점과 카페를 겸한 이 공간을 찾는 이들은 그보다는 젊은 편이다. 60~70대 이상의 남자 손님들은 카페 문을 열고 들어서기가 쉽지 않다. 솔직히 말하자면 나 역시 그들을 맞이하기가 쉽지 않다. 대화 목소리를 낮춰주세요, 스피커폰 사용을 하지 말아주세요, 그런 이야기를 타이밍도 잘 맞추고 기분도 잘 맞춰서 건네기 어렵기 때문이다.

어느 봄이었다. 대화 내용으로 미루어 보건대 이미 여러해 전에 퇴직을 한 것으로 보이는 남자 손님 두 분이었다. 그들 사이의 대화에는 (내가 그들에게) 동의할 수 없는 정치적 견해와 사회적 해법들이 오고갔고, 타인에 대해서는 (동의할 수 없는 정도가 아니라 화가 날만큼) 권위적인 태도를 숨기지 않고 드러냈다. 그들의 목소리는 너무 컸고, 가게는 작아서 그들을 피할 데가 없었다. 그러다가 마지막에는 한 분이 내게 곤란한 요구를 해왔다. 카페라떼를 반 쯤 마셨는데, 여전히 하트 모양의 라떼아트가 남아 있는 게 너무 예쁘다고, 집사람에게 이걸 보여주고 싶다고 하는 것이다.

나의 대답은 제법 가게주인다웠다. “테이크아웃으로 한 잔 더 만들어드릴까요?” 그가 원하는 대답이 아니었다. “아니, 지금 이 모양대로 아내에게 보여주고 싶어.” 나의 대답은 역시 또 가게주인다웠다. “내일 아내분과 함께 다시 들러주세요.” 이번에도 그가 원하는 대답이 아니었다. “아니, 우리 집사람은 허리가 아파서 못 움직여.”

나는 그 다음 대답을 찾지 못했다. “이 커피 잔 나 좀 빌려주면 안 될까?” 그러니까 그의 말은 마시던 커피 잔을 그대로 집에 가져가고 싶다는 것이었다. 나는 보통 아주 많이 친절한 사람이 아니지만 그 순간에는 ‘착한 척’을 좀 해보고 싶었다. 그의 ‘로맨스그레이’를 응원하는 사람으로 나를 포지셔닝하고 싶었다.

내일 가져다주겠다고 했던 컵은 며칠이고 돌아오지 않았다. 잊어버리자고 생각했다. 그들이 나눈 불편한 대화들을 애써 떠올렸다. 그러던 어느 밤. 그가 혼자 가게 문을 열고 부자연스러운 걸음으로 들어왔다. 가져간 커피 잔을 들고 있었다. “우리 집사람이 이거 아주 좋아했어!” 오늘도 커다란 목소리였다.

컵을 받아든 나는 좀 으쓱했다. 그 뒤로 노년의 두 손님은 다시 함께 커피를 마시러 오지 않았다. 인근 식당가에서 한 번 우연히 만난 적은 있다. 식사를 하고 나오는 모양이었다. 손에는 포장용기가 들려 있었다. 아마도 집으로 가져가는 것이겠지. 거동이 썩 자유롭지 않은 그와 예쁜 것을 좋아하지만 집에 누워 있는 그의 아내를 떠올려 보았다.

마시던 커피 잔을 빌려달라고 하지 않았더라면, 그 부탁에 응하지 않았더라면 상상해 볼 일이 없었던 타인의 삶의 풍경들이었다. 노령화 사회의 가족의 풍경에 대해서 사회가 책임져야 할 것들, 아직 책임질 시도조차 못하는 것들도 떠올려보았다. 덕분에 다음 선거에서 도지사에게 새로 기대할 항목들을 정리하게 된 우리 삶의 풍경이었다.

세상은 비루하고, 아름답다. 권력과 제도가 우리를 한없이 비루하게 만든다. 그 비루함을 우리는 처절하게 넘어야만 한다. 그래서 아름답다. 이때의 아름다움은 그저 아름다운 게 아니다. 그저 아름다워야 한다고 말하는 것, 그게 내가 이해하는 위선이라는 말의 뜻 중 하나다.

'한뼘읽기'는 제주시에서 ‘금요일의 아침_조금, 한뼘책방’을 운영하는 노지와 삐리용이 한권 혹은 한뼘의 책 속 세상을 거닐며 겪은 이야기를 전하는 코너다. 사전적 의미의 서평 즉, 책에 대한 비평보다는 필자들이 책 속 혹은 책 변두리로 산책을 다녀온 후 들려주는 일종의 '산책담'을 지향한다. 두 필자가 번갈아가며 매주 금요일 게재한다.<편집자 주>

관련기사

- [한뼘읽기]빨간 약이냐, 파란 약이냐

- [한뼘읽기]슈퍼맨의 비애와 아무튼 쓰레기

- [한뼘읽기]사랑해! 안 돼! 넌 내거야!

- [한뼘읽기]친애하는 나의 플라스틱 시대여

- [한뼘읽기]무라카미 혼쭐내기

- [한뼘읽기]맨 처음의 사랑 이야기

- [한뼘읽기]사랑과 동업 사이에 낀 내 남편은 어떻게 되었나

- [한뼘읽기]우아하고 감상적인 '똥뽈'축구

- [한뼘읽기]베트남 전쟁은 헬리콥터 타고 아버지를 데리러 온다

- [한뼘읽기]빵빵한 세상

- [한뼘읽기]나를 망치러 온 나의 구원자

- [한뼘읽기]독립군들 다 모여라, TATA!

- [한뼘읽기]장래희망은 사이보그 할머니

- [한뼘읽기]봅써 이 자파리 해 논 거!

- [한뼘읽기]믿습니까? 믿습니다!

- [한뼘읽기]어슐러 K. 르 귄의 깃발, 함께 드실 분?

- [한뼘읽기]아내를 고발합니다

- [한뼘읽기]아버지의 사전과 하녀

- [한뼘읽기]안녕, 마르크스

- [한뼘읽기]병든 여우의 즐거운 숲

- [한뼘읽기]엔니오의 위트

- [한뼘읽기]글을 이기는 싸움

- [한뼘읽기]어둠 속에서, 은밀하게!

- [한뼘읽기]숏컷이었구나?!

- [한뼘읽기]레시피가 문제지, 내 요리가 무슨 죄람

- [한뼘읽기]개처럼 살자!

- [한뼘읽기]김 서방, 설거지 할 때는 장갑을 껴!

- [한뼘읽기]한뼘의 자존

- [한뼘읽기]함께 가는 먼길

- [한뼘읽기]달콤한 인생

- [한뼘읽기]'개훔방' 정신이랄까