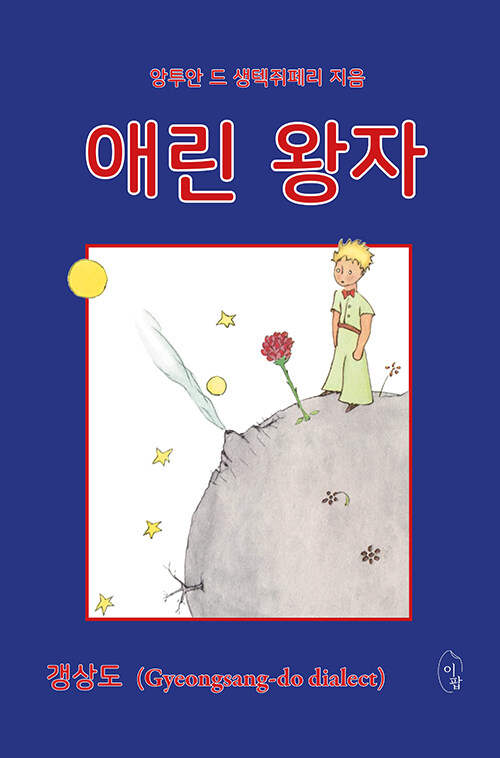

앙투안 드 생텍쥐페리, 경상도 사투리 버전, 이팝

책방에 배달된 《애린 왕자》를 처음 봤을 때, ‘피식’ 웃음 났다. 생텍쥐페리의 《어린 왕자》를 경상도 포항 사투리로 옮긴 것인데, 본문 편집이나 책 전체적인 꼴 등이 전형적인 독립출판물이었다. 참 별나다 싶었다. 그리고는 끝이었다. 하지만 뭔가 찜찜했다. 다시 《애린 왕자》를 들여다보기 시작했다. 깊고 어두운 동굴이 있었다. 늙은 꼰대가 거기에 집을 짓고 살고 있었다.

고백하면, 생텍쥐페리의 《어린 왕자》를 그렇게 감명 깊게 읽지는 않았다. 처음에는 누군가의 추천으로 읽었고, 나중에는 외국어 공부한다고 또 읽었다. 어쨌든 내가 읽은 바로는 《어린 왕자》의 가장 핵심적인 대목은 apprivoiser라는 단어가 나오는, 여우와 어린 왕자가 대화를 나누는 장면이다. apprivoiser는 ‘길들이다’로 옮겨지는 단어인데, 사실 우리말 ‘길들이다’가 과연 대체불가 번역어일까 하는 의구심은 든다. 아무튼 그 대목을 옮겨본다.

“아니.” 애린 왕자가 이바구해따. “내는 친구들을 찾는다카이. ‘질들인다’ 카는 기 먼 뜻이냐꼬?”

“그기는 마카다 까묵고 있는 거데, 미구가 이바구해따. 그긴 ‘관계를 맺는다’ 카는 뜻인데.” “관계를 맺는다꼬?”

“하모.” 미구가 이바구했다. “니는 여즉 내한테는 흔한 여러 얼라들하고 다를 기 없는 한 얼라일 뿌인기라. 그래가 나는 니가 필요없데이. 니도 역시 내가 필요없제. 나도 마 이 시상에 흔해빠진 다른 미구하고 다를끼 하나도 없능기라. 군데 니가 나를 질드이모 우리사 서로 필요하게 안되나. 니는 내한테 이 시상에 하나뿌인기라. 내도 니한테 시상에 하나뿌인 존재가 될 끼고......”

김춘수의 그 유명한 시를 연상시키기도 한다. “내가 그의 이름을 불러주기 전에는 / 그는 다만 / 하나의 몸짓에 지나지 않았다 / 내가 그의 이름을 불러주었을 때 / 그는 나에게로 와서 / 꽃이 되었다“(김춘수, 〈꽃〉)

그렇다. 나와 당신, 이곳과 저곳, 전체와 부분 곧 ‘관계’의 문제였다. 《애린 왕자》가 나를 붙잡은 것은 바로 이 관계에 관한 질문이었다.

표준어는 힘이 세다. 표준이 있다는 것은 표준이 아닌 것이 있다는 것을 의미한다. 표준어를 만드는 순간, 표준어가 아닌 것은 틀린 것이라는 전제가 자연스럽게 성립된다. 사투리는 표준어에 대해 틀린 것이다. TV 뉴스의 앵커들이 ‘사건’을 ‘사껀’으로, ‘자장면’을 ‘짜장면’으로, ‘효과’를 ‘효꽈’로 발음하지 않는 것도 같은 경우다. 국가는 이처럼 언어를 통제, 관리한다. 하나의 원칙으로 모든 것을 재단한다. 그것이 통치의 기본이다. 그 통치 속에서 관계는 일방적이다. 하나가 다른 하나를 명령하고 강요하고 처벌한다. 문학이 지닌 소명 중의 하나는 그것에 저항해야 한다는 것이다. All for one과 One for all이 동시에 함께 있어야만 하는 것이다. 그래서 한때는 표준어를 폐기하자는 취지의 책을 기획하려고도 했었다. 하지만 그것이 한낱 거친 지적 허영과 코스튬이었음을 이제 고백한다.

서울에서 한 20년 살았다는 핑계로 지금도 나는 일상적으로 표준어를 쓴다. 사투리는 특정한 상황에서 의도적으로 쓴다. 시장에서 삼춘들과 물건 값 흥정을 할 때, 식당에서 서비스 반찬을 받을 때 아주 유용하다. 나는 사투리를 차별한다. 간혹 제주 사투리로 쓴 시를 접할 때가 있다. 그 시들을 제대로 읽어본 적이 없다. 시가 별로여서? 물론 그럴 수도 있지만, 시적 완성도나 감흥을 핑계 삼은 나의 선입견 탓임을 결코 부정할 수는 없다. 나는 ‘중앙’의 시들을 선호하고 평가하고 있는 것이다.

유럽 몇 나라를 여행한 적이 있다. 그리고 동남아도 다녀온 적이 있다. 그런데 그 두 지역을 대하는 나의 태도는 아주 달랐다. 유럽에는 감동과 찬사가, 동양에는 냉담과 무관심이 노골적으로 표출됐다. 나는 이른바 ‘오리엔탈리즘’에 빠진 가짜 서양인이었다. 서양의 눈으로 동양을 보고, 판단하고 재단하는 것이었다. 남의 것으로 내 것을 판단하는 것이었다. 사자가 장미에게 “너는 왜 발이 없니?”라고 타박하는 꼴이었다. 장미가 사자에게 “너는 왜 꽃이 없니?”라고 화내는 꼴이었다. 권력 혹은 중앙이 던져준 단물에 잔뜩 인이 배긴 일그러진 정신의 초상이다.

나는 ‘배운 놈 콤플렉스’ 환자다. ‘배운’ 게 옳은 것이다. ‘삶’이 옳은 게 아니라, ‘배운 놈’ 시각으로 그 삶을 재단하는 것이었다. 이른바 헛똑똑이다. 나는 그런 나를 고발하련다. 삐리용은 각성하라! 그리고 <애린 왕자>에 고맙다고 인사를 전한다. 책에 인사를 전할 수 있는 세상은 아직 살만한 세상이며, 나는 좀 더 잘 살아야만 하겠다.

p.s. 《애린 왕자》는 독일 틴텐파스 출판사에서 기획하는 '어린 왕자 소수어 시리즈' 중의 하나다. 이 시리즈에는 산스크리트어, 라틴어 등은 물론이고 각 나라의 소수어들 가령 마야나 하와이 부족, 고대 불어 등 아주 다양한 언어들이 포함돼 있다. 심지어 모스 부호로 된 책도 있다고 한다. 경상도 버전은 도서출판 이팝이 틴텐파스 출판사에 먼저 출간 요청을 한 후 125번째 책으로 발행된 것이라고 한다. 그래서 저작권 등은 틴텐파스가 갖고 있다.

'한뼘읽기'는 제주시에서 ‘금요일의 아침_조금, 한뼘책방’을 운영하는 노지와 삐리용이 한권 혹은 한뼘의 책 속 세상을 거닐며 겪은 이야기를 전하는 코너다. 사전적 의미의 서평 즉, 책에 대한 비평보다는 필자들이 책 속 혹은 책 변두리로 산책을 다녀온 후 들려주는 일종의 '산책담'을 지향한다. 두 필자가 번갈아가며 매주 금요일 게재한다.<편집자 주>