용담동에서 10년 정도 살았다. 그때 같은 동네에 김세홍 시인이 있어서 좋았다. 밥이나 먹자며 전화가 오면 동네 정식집에 가서 밥을 먹었다. 우리가 자주 가는 식당은 쌔맹식당이었다. 옥돔구이 정식이 일품인데, 여전히 영업 중이다. 나름 현지인의 맛집으로 알려져 있는데, 주로 건설 노동자들이 단골이다. 간판에 ‘18년 전통’이라고 되어 있는데, 그 간판을 단 지 18년은 지난 것 같았다.

어머니를 일찍 여읜 나는 정식이 늘 그리웠다. 밥을 먹으며 내가 감동하는 표정을 짓는 걸 눈치챘는지 김세홍 시인은 앞으로 내게 밥을 자주 사주겠다고 호언했다. 고맙게도 그 약속을 지금까지 잘 지켜주고 있다. 술 생각이 날 때는 서초등학교 근처에 있는 막걸리집 사람덜에 갔다. 그럴 때는 일명 음악하는 형님도 함께했다. 그 형님은 용담동에서 녹음실 공간을 꾸리고 간간이 음악 관련 작업을 했다. 둘은 함께 호텔 보안 일을 한 적이 있는데, 티격태격하면서도 서로를 걱정해주는 사이였다.

쌔맹식당과 비슷하게 많이 간 식당은 제주시 시외버스터미널 근처에 있는 현옥식당이다. 그곳은 두루치기 정식이 맛있는데, 그냥 정식은 아주 저렴해서 아버지도 가끔 가던 식당이었다. 시외버스를 타고 귀가하는 사람들이 들려서 가벼운 호주머니로도 배부르게 먹을 수 있는 곳이다. 정식이 5,000원이다.

최근에는 무근성에 있는 제주국에서 함께 밥을 먹었다. 여긴 또 각재기국이 정말 시원하다. 고추를 넣으면 맑게 얼큰한 맛이 끝내준다. 밥을 먹을 때 김세홍 시인은 나를 친척 동생 바라보는 표정을 짓는다. 실제로 친척은 아닌데, 상명리 족보를 따지면서 따지고 보면 친척이나 마찬가지라고 김세홍 시인이 내게 말한 적 있다. 아무튼 내가 측은해 보인 인상이 강렬하게 남았는지 만나기만 하면 한 끼 밥을 먹이려고 한다.

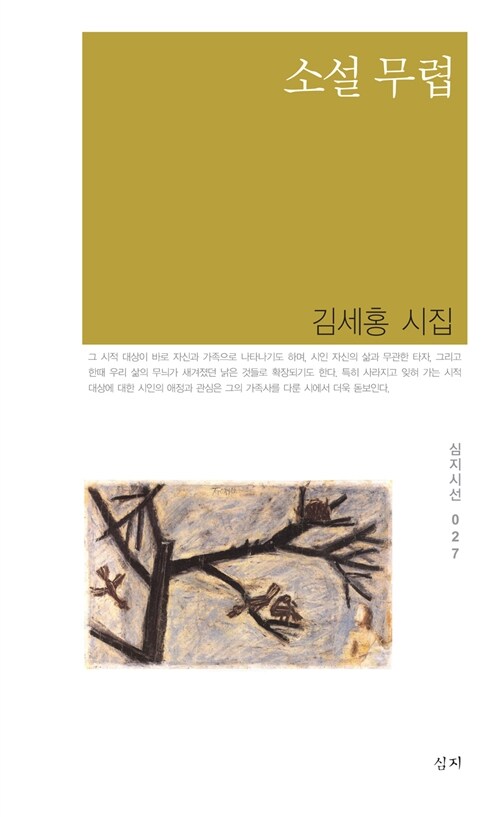

그 정도로 김세홍 시인은 마음이 따뜻한 시인이다. 그의 첫 시집 『소설 무렵』(심지, 2014)은 한라일보 신춘문예로 데뷔한 지 18년 만에 낸 시집이다. 처음 구상한 시집 제목은 ‘오, 나도 개처럼’이었다고 들었다. 그 시집에서 발문을 쓴 막역지우 정찬일 시인 겸 소설가가 극구 말렸다고 한다. 이 시집에는 따뜻한 위트가 많이 들어있다. 그러면서 진한 국물 같은 슬픔이 곳곳에 있다.

"숨 한 덩이 꼴깍한 허구리에/밀치고 들어온 뭉게구름이 둥실하다(「구렁이」 부분)"는 표현에는 오래도록 자연과 함께 한 인식이 스며있다. 그는 제주도청 녹지과에서 오랫동안 일했다. 그러면서 자연스레 자연 공부가 된 것 같다. 식물 이름도 잘 알아서 그와 함께 산길을 걸으면 식물도감을 찾을 필요가 없다.

공무원뿐만 아니라 리니지 게임방 운영, 붕어빵 장사 등 여러 일을 해왔다. 얼마 전에는 제주시 시청 큰 길가에 ‘주먹대장’이라는 간판을 걸고 붕어빵 장사를 한 적도 있었는데, 왕년에 주먹 자랑하던 건달이 손 씻고 장사를 시작했다는 헛소문이 돌기도 했다. 그의 인생 얘기를 듣고 있으면 그의 얘기로 빠져들게 된다. “피고 지는 일이/분별없는 일이라 여겼다/한동안 거울을 보지 않았다//지나와서 보니/나를 드리우던 눈그늘이 있다”(「그늘」 부분)는 시적 표현이 어디 그냥 나왔겠는가.

언젠가 내가 김세홍 시인에게 물었다. 두 번째 시집은 언제 낼 생각이냐고. 그는 먼 하늘을 바라보며 다음 생에 낼 거라고 말했다. 그는 정말 이번 생에는 더는 시집을 안 낼 것 같은 표정으로 말했다. 그의 닉네임은 간세다리이다. 그는 정말 게으른 것은 아니고, 욕심이 없다. 그는 사람은 빚만 없으면 된다고 말한 적 있는데, 빚 없이 살기가 어디 쉬운 일인가.

“우리 어느 길섶에서 다시 만나/무슨 인연으로 이곳으로 지나더라도/한동안 내 눈동자에 살아온 그대/희미한 기시감에 미열을 느끼게 되면”(「수국에게」 부분)을 보면 알 수 있듯 그는 인연을 소중하게 여기는 사람이다. 그래서 역불로 나를 먼 친척이라 여기며 밥을 사주곤 하는 것이다. 내가 용담동 집 옥탑방에 살 때, 그는 보라색 세단을 세워놓고 내가 내려오길 기다려준 적이 있는데, 창밖으로 보이는 그 모습은 햇빛에 빛나는 가로수 그늘 아래에서 소중한 인연이라는 느낌을 줘서 마음이 따뜻해서 오래도록 바라보고 싶었던 적이 있다. 그런 기다림의 풍경처럼 이 시집에는 소설 무렵에도 따뜻한 삶의 이야기가 스며있는 글로 가득하다. 눈 오는 날, 김 모락모락 나는 된장국 한 사발처럼.

'시인부부의 제주탐독'은 김신숙 시인과 현택훈 시인이 매주 번갈아가며 제주 작가의 작품을 읽고 소개하는 코너다. 김신숙·현택훈 시인은 제주에서 나고 자랐다. 부부는 현재 시집 전문 서점 '시옷서점'을 운영하며 작품 활동을 이어가고 있다. 그러면서 제주 작가들의 활동 영역을 넓히는 다양한 기획도 부지런히 추진한다. 김신숙 시인은 시집 『우리는 한쪽 밤에서 잠을 자고』, 동시집 『열두 살 해녀』를 썼다. 현택훈 시인은 시집 『지구 레코드』, 『남방큰돌고래』, 『난 아무 곳에도 가지 않아요』, 음악 산문집 『기억에서 들리는 소리는 녹슬지 않는다』를 썼다. 시인부부가 만나고, 읽고, 지지고, 볶는 제주 작가와 제주 문학. '시인부부의 제주탐독'은 매주 금요일 게재한다.<편집자 주>

관련기사

- [시인부부의 제주탐독]그것은 희망이 아니었으나 희망이었다

- [시인부부의 제주탐독]쓰지 못한 시 한 편

- [시인부부의 제주탐독]뱅듸 위를 펄랑펄랑 날아다니는 제주어

- [시인부부의 제주탐독]환하고 곧고 단단한

- [시인부부의 제주탐독]후투티가 날아오는 섬

- [시인부부의 제주탐독]생각의 교환1

- [시인부부의 제주 탐독]나는 결국 이 사진으로 돌아왔다

- [시인부부의 제주탐독]생각의 교환2

- [시인부부의 제주탐독] 우리는 어떤 세월을 지나고 있을까

- [시인부부의 제주탐독]우리가 누군가를 지켜야 한다면

- [시인부부의 제주탐독]제주의 노래여, 청청 거러지라 둠비둠비 거러지라

- [시인부부의 제주탐독]바다로 간 노루가 다시 돌아왔다

- [시인부부의 제주탐독] 이제 만나 함께 가는 길

- [시인부부의 제주탐독(마지막회)]귀를 기울이면