“지금 주빈께서 입장하고 계십니다.”

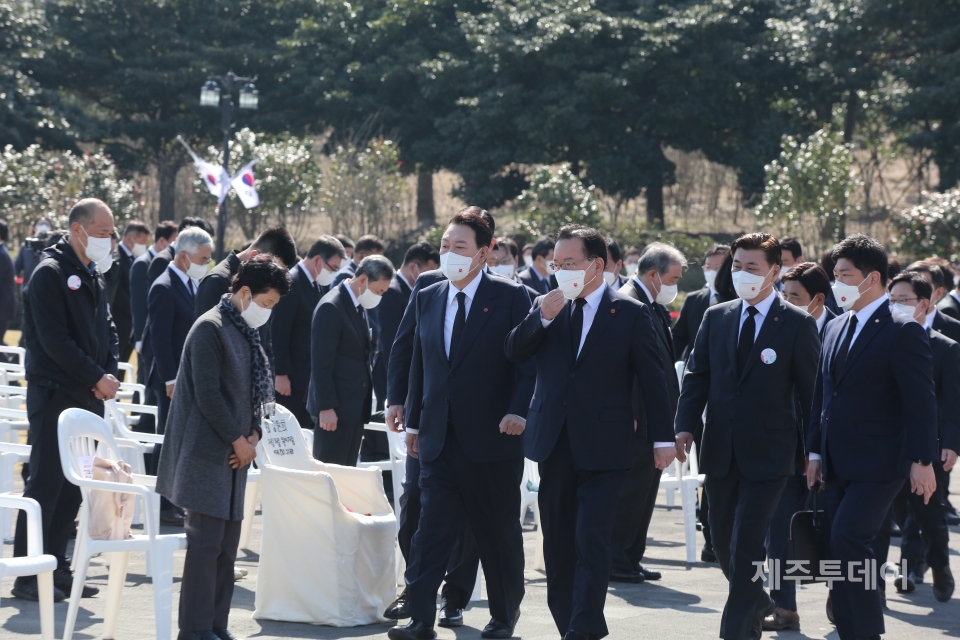

윤석열 당선인이 뒤늦게 추념식장에 들어서자 사회자는 이렇게 말했다. 10시 정각 추념 사이렌이 울린 뒤였다. 당선인과 이준석 국민의힘 당대표, 김부겸 국무총리를 비롯한 정치인들은 뒤늦게 추념식장으로 향했다. 추념 사이렌이 울렸지만 그들은 발걸음을 멈추지 않았다. 거침없는 정치인들의 걸음은 1분의 추념이 거의 끝날 즈음에야 겨우 멈췄다. 카메라는 그들의 짧은 묵념을 담기에 여념이 없었다. 정치인들이 추념식 앞자리에 앉을 때 초대받지 못한 유족들은 통제선 너머에 서 있었다.

‘주빈(主賓)’이라는 표현이 말해주듯 국가추념일이라는 의례에서 정작 유족의 자리는 없다. 299명이라는 인원제한도, 누구를 초대할 것인지라는 결정도 행정안전부와 제주도의 몫이었다. 참가자를 유족회와 4·3관련 단체들에게 추천받았다고 했지만 본질은 초대 받을 사람을 확정하는 힘이 유족이 아니라 관에 있다는 점은 분명하다. 주빈이라는 표현은 단순한 실수가 아니다. 4·3 전야제 자리에서 만난 구만섭 제주도지사 권한대행도 내일은 주빈이 오시는 날이라고 말했다. 유족을 위로하는 자리, 위로 받을 권리는 과연 누구에게 있는가. 국가 추념일이라는 공식 의례 속에서 다수 유족들의 목소리는 쉽게 배제된다.

윤석열 당선인은 추념사에서 “무고한 희생”이라는 표현을 세 번 반복했다. 까닭 없는 죽음이라는 규정은 이미 역사학계에서는 소멸시효된 ‘양민’이라는 단어를 떠올리게 한다. 무고한 희생은 희생자를 역사적 주체로 인정하지 않을 수 있다는 권력의 무의식을 보여준다. ‘무고한 희생’이란 없다. 아무 영문도 모르는 죽음이란 없다. 무고한 희생이라는 수사는 학살의 책임을 가리고, 저항의 기억을 외면한다. 보수 정권의 대통령 당선인으로서 첫 추념식 참석이라는 의미에도 미덥지 않은 이유다.

흔히 ‘4·3의 완전한 해결’이라는 용어를 쓴다. 국가 폭력에 대한 역사적 정의의 실현은 가해자 처벌과 진상규명, 피해자에 대한 사과와 배상이라는 과정을 거친다. 제주 4·3은 가해의 책임을 단 한 번도 제대로 묻지 못했다. 제주 4·3 당시 토벌대의 지휘부에 있었던 이들, 그리고 이승만 대통령, 미군정. 그들의 명백한 역사적 책임은 단 한 번도 처벌된 적이 없다. ‘무고한 희생’이라는 용어는 책임을 은폐하고, 희생자를 ‘갈라치는’ 또 다른 폭력이다.

누가 주빈인가. 누가 위로를 받아야 하는가.

사월은 죽은 자들의 계절만이 아니다. 해방된 조선에서 분단을 반대하고 통일독립 국가를 꿈꾸었던 평범한 사람들의 함성이 그해 봄날 가득 피어났다. 이승만의 정치적 야욕과 미군정의 적극적 협력이 학살의 원인이었다.

1947년 3월 10일의 총파업. 전도민의 90% 이상이 참여한 저항의 함성은 ‘남로당’의 단독적 결정이 아니었다. 오랜 저항의 역사를 지니고 있었던 제주가 스스로 공동체의 자존을 지키고자 했던 몸부림이었다. 이제 그 마땅한 함성을 기억해야 한다.

벚꽃이 만발하다. 겨우내 마른 나뭇가지로 버티던 시간이 봄꽃으로 찬란하게 피어나듯, 그날의 함성도 이제 찬란하게 우리의 기억 속에서 피어야 할 때다.