옷, 크리스티앙 볼탄스키, 임흥순

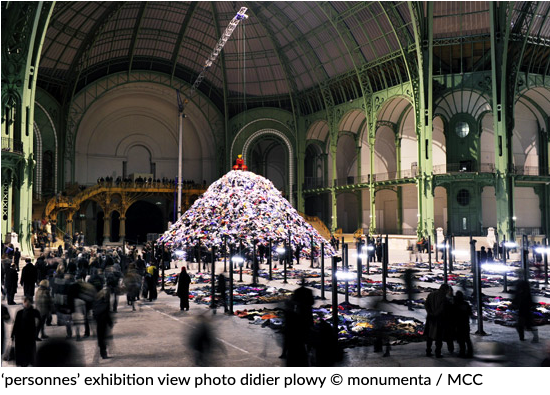

일찍이 옷 더미를 오브제로 이용한 작가가 있다. 크리스티안 볼탄스키다. '옷 더미'라고 표현하는 것은 부족하다. 압도적인 옷 더미. 산처럼 쌓여있는 옷 더미. 볼탄스키의 대표작 중 하나다. 볼탄스키의 옷 더미는 사라진 사람들을 불러낸다.

작품의 규모로 인한 시각적 충격이 상당하다. 볼탄스키가 말하는 바는 분명하다. 슬픔의 규모이자 잔인함의 규모, 학살의 규모다. 볼탄스키가 보여주는 것은 홀로코스트에서 죽어간 혹은 살아남은 개인의 이야기는 아니다. 홀로코스트-그 학살의 스케일 자체다. 옷 하나 하나에 얽힌 개인적 서사는 지워진다.

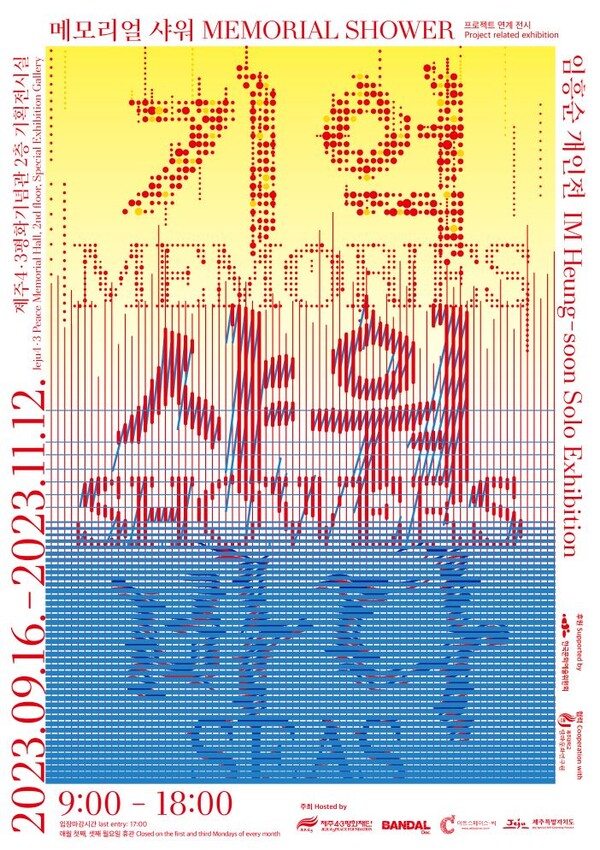

여기 또 옷으로 역사를 불러내는 작가가 있다. 오는 16일부터 <기억 샤워 바다> 전을 여는 임흥순 작가다. 제주 4·3평화기념관 기획전시실에서 열릴 이번 전시의 주요 오브제는 옷이다. 옷을 통해 비극적 역사 인식하는 기본적인 골격은 볼탄스키의 작업을 연상시키기에 충분하다.

임흥순은 거기에서 멈추지 않는다. 볼탄스키의 미학을 갱신한다. 볼탄스키의 작업이 죽음의 '참을 수 없는 무거움'을 재현하고 응시를 통한 반성을 도모한 데 반해, 임흥순은 응시와 반성을 뛰어넘어 실천적 재생을 제안한다.

재일제주인 김동일이 남긴 2000벌의 옷

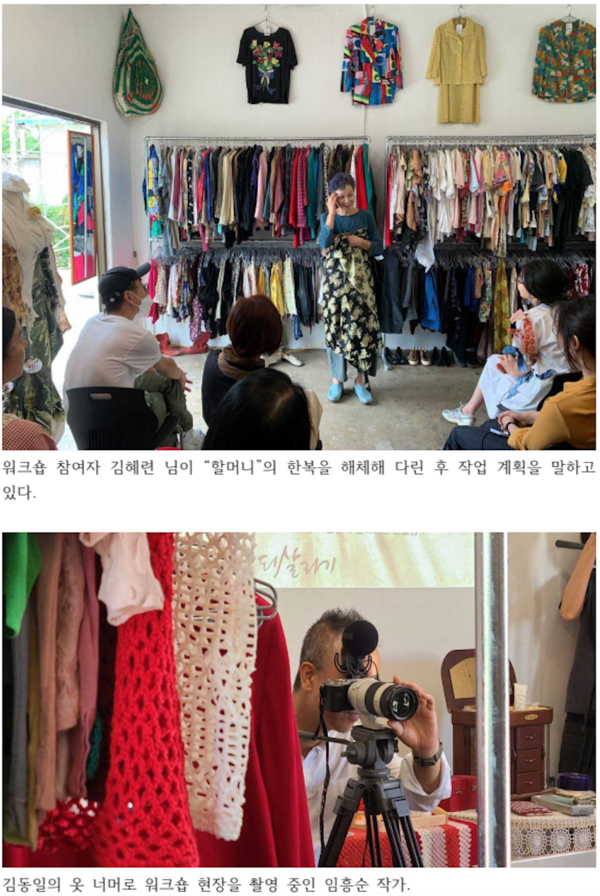

임흥순의 이번 전시는 항일운동가의 자손이며 제주 4·3 당시 연락책으로 활동한 김동일과의 만남으로부터 이어진다. 제주 출신 김동일은 50년대 후반 일본으로 건너가 2017년 숨을 거둘 때까지 일본에서 살았다. 디아스포라, 경계인이었다. 그는 평생 다양한 색과 디자인의 옷을 수집하고 엄청난 양의 뜨개를 남겼다.

김동일의 집을 방문한 임흥순은 "집 안이 온통 정리되지 않은 물건과 옷으로 쌓여있었다. 감당할 수 없었던 경험과 기억들이 흐트러져 있고 정리할 수 없는 역사를 쌓아놓은, 혹은 누군가를 기다리고 있는 것 같았다'고 말한다. 그가 수집하고 남긴 옷들은 이른바 명품이라 불리는 값비싼 옷들이 아니다. 일견 압도적으로 특별한 미적 요소를 갖고 있는 것 같지도 않다. 평범하다. 그렇기 때문이다. 임흥순은 그 옷들을 전시한다.

이전 세대로부터 건네받아 이어가는 뜨개질

옷들 중 일부는 재창작돼 '패션쇼' 무대에 올려진다. 이후 김동일이 남긴 옷들은 방문객들에게 나눌 예정이다. 재가공된 옷들은 전시 프로그램 중 하나인 ‘런웨이’에서 발표된다. 방문객들에게 나눠진 옷들은 전시장 밖에서 입고 다니게 된다. 전시가 확장된다. 참가자들의 참여와 친환경적 실천이 전시의 일부가 된다.

볼탄스키는 옷 더미로 역사의 절망을 전시장에 고정시켜 미학적 추념의 한 극단을 보여줬다. 그의 전시는 쇼아(유대인 전멸) 추념의 용광로다. 비극적인 역사가 불에 타오르며 누구도 그 속으로 들어갈 수 없고 빠져나올 수도 없다. 반면, 임흥순은 전시장 밖으로 역사를 풀어놓는다. 김동일이 남긴 옷들을. 그가 살아온 디아스포라의 삶을. 4·3이라는 비극적 역사를.

<비념>을 통해 4·3 추념의 한 미적 방향을 보여준 임흥순. 그의 추념은 이처럼 한 발 더 나아간다. 기억이 이어지고 다시 살아가도록. 이전 세대가 건네주는 역사의 뜨개질 바늘을 후세대가 받아 뜨개질을 이어가도록. 전시 방문객과 4·3을 바라보는 이들의 실천을 통해서. 이런 생각이 든다. ‘추념’과 ‘참여’ 그리고 ‘사회적 실천’은 언제부터 나뉘어졌을까.