사람이 ‘오래 산다.’는 것은 옛날이나 지금이나 관심이 대상이 되고 있지만, 인류가 탄생된 이후 건강과 장수는 많은 위협과 도전에 의해 변화되었고 문화적 충돌에 의해 발전되어 왔다. 태초부터 인류가 생명을 유지하기 위해 음식물을 찾아 산야에서 이것저것 가리지 않고 배고픔만 면하면 되었던 초급 단계에서 점차 이로운 음식물을 선택하고 해로운 음식물을 피하는 고급 단계로 넘어가게 되었다. 사람들은 생존을 위해 자연을 관찰하게 되면서‘약(藥)과 식(食)은 그 근원이 같다’라는 경험을 얻었고, 이것은 인류가 의료행위를 시작했을 때 이미 생존의 법칙으로서 자연에 순응하는 법을 배웠던 것이다.

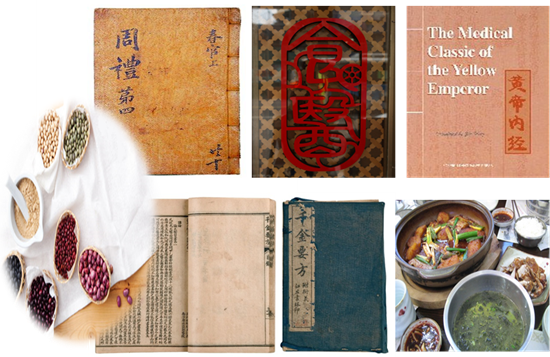

황제내경(黃帝內徑)의『소문(素問)、사기조신대론(四氣調新大論)』에서 “성인(聖人)은 이미 걸린 병을 치료하지 않고 병이 들기 전에 치료하며, 이미 어지러워진 것을 다스리지 않고 어지러워지기 전에 다스린다.”라고 하였고, 또한『오상정대론(五常政大論)』은 “약을 많이 써서 병을 치료하면 열에 여섯은 제거할 수 있고, 적당히 써서 치료하면 열에 일곱을 제거할 수 있으며, 적게 써서 치료하면 열에 여덟을, 약을 쓰지 않고 치료하면 열에 아홉을 제거할 수 있다.”라고 한 것은 현대의 의료에서 나타나는 약의 부작용을 잘 표현한 것으로 식치의 이론적 바탕을 제공하고 있다.

식치라는 용어가 처음 등장하는 것은 손사막(孫思邈)의 비급천금요방(備急千金要方)의 식치편(食治篇)에서 출전을 찾을 수 있다. 손사막은 중국 당대(唐代)의 의학자로 동물의 갑상선·해조류 등에 함유된 요오드를 포함한 약물로 갑상선 부종을 치료할 것과 비타민 A가 함유된 동물의 간으로 야맹증을, 비타민 B가 함유된 왕겨를 끓인 죽으로 각기병을 예방·치료에 대해 이야기하였고, 당뇨병 환자의 소변이 달다는 것을 최초로 발견함으로써 당뇨병의 진단·감별 근거로 삼는 계기를 만들었다.

당대는 한의학이 괄목하게 발전한 시기로 『식치(食治)』의 개념이 완성되었다. 손사막은 식사는 자주 하되 70~80% 정도로 적게 먹으라고 소식을 주장하였고, 음식에 절제가 있으면 수명을 늘릴 수 있고, 음식을 절제하지 못하면 몸에 재앙이 발생한다고 기록돼 있다. 과식, 과음, 과색, 과로는 물론이고 과일(過逸)하는 것도 질병의 원인이 되므로 ‘십이소(十二少)’의 생각, 염려, 일, 말, 욕심, 근심, 성냄, 싫어함을 적게 하는(少思, 少念, 少事, 少語, 少慾, 少愁, 少怒, 少惡) 양생(養生)을 제시하고 있다. 모두가 건강에 좋은 일이라고 생각하는 웃음, 즐김, 기쁨, 좋아함도 적게 하라고 했다(少笑, 少樂, 少喜, 少好). 즉 장수법(長壽法)은 “좋은 음식과 좋은 약으로만 되는 것이 아니라 남을 배려하는 작은 것에서 시작이 된다.”는 것으로 식치의 기본정신을 담고 있다.

손사막은 “몸을 편안하게 하는 근본은 반드시 음식에 달려있고, 병을 치료하는 속도는 반드시 약에 달려있다. 음식을 제대로 먹을 줄 모르는 자는 천수를 제대로 누릴 수 없고, 약의 금기를 잘 알지 못하는 자는 병을 제대로 치료할 수 없다. 이 두 가지는 효력에 매우 중요하게 작용한다. 만약 이를 소홀히 하고 제대로 배우지 않는다면 진실로 가련한 사람이라 하겠다. 이런 이유로 음식은 사(邪)를 제거하고 오장육부를 편안하게 하며 정신을 상쾌하게 함으로써 혈기를 제공한다. 음식으로 질병을 다스리고 근심을 풀어 질병을 쫓아낼 수 있는 자는 가히 훌륭한 의원이라 할 수 있다.”라고 하면서, 손사막은 "이미 든 병(已病)을 고치는 것이 아니다 아직 생기지 않은 병(未病)을 고친다." 라고 보양과 질병의 예방 및 치료에 있어서 약과 음식이 똑같이 중요한 의의를 지니고 있음을 이야기 하였다.

음식으로 병을 치료할 수 있어야만 좋은 의사가 될 수 있다고 생각한 식치의 사상은 현대를 살아가는 우리들에게 좋은 교훈이 될 것이며, 약만으로 병을 치료하려는 조급함보다 평소에 자신의 건강에 맞는 음식으로 병을 예방하는 것이 중요하다.

식치는 자연의 이치에 순응하며 조화하는 지혜로 음식물을 통해서 질병을 예방하고 치료한다는 의미가 내포되어 있고, 생체의 항상성 유지에 역점을 두고 있으며, 질병의 치료보다는 예방을 중시한 선조들이 실천지혜이다. 식치의 기본은 무엇이든 지나치면 부족함만 같지 못하고 남을 배려하지 않은 것은 식치가 아니라는 것임을 명심해야 한다.