#작은 꽃나무 아닌 큰나무 중심 식재 계획이 필요하다

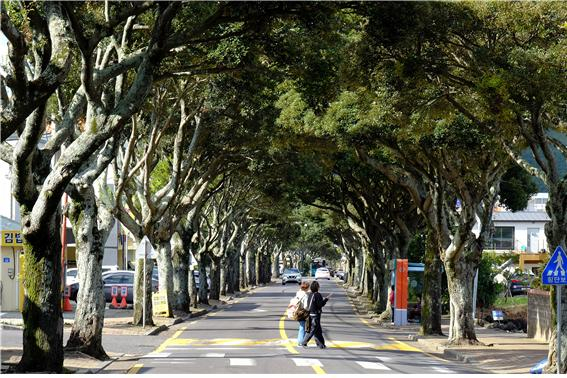

제주특별자치도는 올해 232억원을 들여 120만 그루의 나무 식재하겠다고 밝혔다. 제주도는 600만 그루 나무심기 3차년을 맞아 도심과 생활권 주변에 집중 식재하고 도민이 체감할 수 있도록 하겠다고 밝혔다. 하지만 제주도의 사업계획을 보면 제주도가 많은 나무를 심고 있다는 사실을 체감하기 어려울 것으로 보인다. 아스팔트에 그늘을 드리울 수 있는 큰나무를 얼마나 심을지 계획조차 잡지 않고 있기 때문이다. 제주도가 그늘을 드리우는 큰나무가 아닌 작은 나무들 위주로 식재하면서 양적 성과에만 열을 올리고 있다는 지적이 나온다.

앞서 제주시는 2021년 도시바람숲길 조성을 위해 50억원을 투입해서 1100로, 월랑로, 연북로, 가령로, 청사로, 동화로, 삼화근린공원 등에 전체 14개소에 나무를 심었지만 그 내용을 들여다보면 철쭉, 박태기 등 키가 작은 관목류가 주를 이룬다. 이 같은 작은 나무들을 10만 그루를 넘게 심었지만, 키가 크게 자라는 녹나무, 후박나무 등은 2000 그루 남짓이었다.

도심 열섬현상을 개선하기 위해서는 큰나무로 아스팔트에 그늘을 드리우도록 해야 한다는 목소리가 나온 지 오래다. 하지만 현재 제주도가 식재하고 있는 나무 구성으로는 아스팔트에 그늘을 드리워 열섬현상을 예방하려는 목적을 달성할 수 있을지는 의문이다.

#울산시는 90억에 큰나무 1만5000그루...제주시는 50억에 큰나무 2000그루

울산시 사례를 주목할 필요가 있다. 울산시는 바람숲길을 조성할 때 큰나무 식재를 우선적으로 추진했다. 울산시는 바람숲길 조성 당시 90억원을 투입해 2년간 큰나무 1만5000여 그루를 심는다는 계획을 밝혔다. 하지만 제주시는 도시바람풀길 조성 사업에 50억원을 투입하며 큰나무 2000 그루를 식재한 것이다.

강애숙 제주도 기후환경국장은 "올해 600만그루 나무심기 목표 달성뿐만 아니라 질적으로도 향상된 도시숲 조성으로 사람과 자연이 행복한 제주 숲을 조성하고 도민과 함께 녹지 공간을 혁신적으로 개선해 나가겠다"고 강조했다. 하지만 질적으로든, 양적으로든 혁신적인 내용은 보이지 않는다. 이미 전국 지자체 곳곳이 나무 심기 사업을 펼치고 있다. 전주시 1000만 그루, 부산시 1000만 그루, 서울시는 3000만 그루 나무 식재 사업을 펼쳐왔다. 제주도의 600만 그루가 양적으로도 타 지역에 비해 결코 많은 수치는 아닌 셈이다. 그렇다면 큰나무 비율을 높여 질적인 식재 계획을 잡아나갈 필요가 있다.

#심는 사람 따로 자르는 사람 따로...칸막이 행정도 극복해야

제주도는 600만그루 나무심기 사업을 위해 2022~2026년 5년 동안 663억원을 투입한다. 1년에 120만 그루 꼴. 이미 지난 2년간 260만 그루를 심었다고 밝혔다. 제주도는 "이를 통해 이산화탄소 흡수 1만1,357톤, 승용차 4,732대 배출가스 감축효과를 거둔 것으로 추산하고 있다"고 자화자찬한다.

하지만 도시 확장과 도로 공사로 인해 사라지는 녹지 면적을 함께 고려할 필요가 있다. 도시공원 민간특례 사업으로 인한 도시숲 훼손, 화북동 화북2 주택지구 건설, 비자림로 확장 공사, 월정사-정실마을 길(아연로) 확장 공사, 그외 신규 도로 공사 등으로 인해 얼마나 많은 나무가 제거될지 파악조차 되지 않는 실정이다. 이 같은 내용에 대한 현황 파악과 보고 체계를 수립해 기후환경국에서 관리할 필요가 있다.

제주도가 밝힌 올해 나무 식재 계획을 보면 5개 공원 테마 공원을 조성하고 학교숲과 자녀안심그린숲, 생활밀착형 숲, 제주시 가로수길 조성, 서귀포시 하귤거리 등을 조성한다는 계획이다. 이런 계획을 짜면서 큰나무 식재 비율을 높였을까? 제주도 산림녹지과 관계자는 제주투데이와 전화 통화에서 아직 그런 계획은 잡지 않고 있다고 밝혔다.

제주도가 도민 체감도를 높이기 위해 도심과 생활권 주변에 집중 식재하는 방향을 잡고 있다고 밝혔지만, 역시나 큰나무가 없는 양적 나무 식재 계획이 될 가능성이 높다. 10년 뒤를 내다보지 않는 단기 성과 우선 정책이다. 큰나무 식재 비율을 높이지 않으면 10년~20년 뒤에도 도시 녹화에 대한 도민의 체감도는 낮을 수 있다는 점을 유념해야 한다.

#도민이 체감하는 도시 녹화 방안 제안...'중앙 가로수 상권' 조성

또한, 적지 않은 관리 및 보수 비용이 들어가는 인공그늘막 대신 그늘을 드리울 큰나무를 식재하는 방안, 매년 철마다 수 억원 대 예산을 쏟아 부으며 꽃을 심고 있는 회전교차로에 큰나무를 식재하는 방안 등 예산을 감축하면서 아스팔트에 그늘을 드리울 수 있는 방안에 대한 적극적인 검토도 필요하다.

특히, 나무 그늘이 없는 대표적인 상권인 제주시 칠성로나 누웨마루거리의 상인들과 적극적인 협의를 통해 중앙 가로수 식수대를 조성하고, 여름철 나무 그늘 밑에서 휴식을 취할 수 있는 공원 같은 상권 조성을 추진하는 방안을 고려할 만하다.

하지만 제주도가 밝힌 600만 그루 나무심기 사업 계획에 그런 내용은 보이지 않는다. 칠성로와 누웨마루거리 두 상권의 보행자들은 여름철 땡볕에 고스란히 노출된다. 누웨마루거리의 경우, 거리 중앙에 물안개 분사 장치를 달았지만 바람이 부는 날엔 물안개가 하늘로 솟구친다. 제주도에는 바람이 많고 물안개 분사 장치가 무용지물이 되다시피 하는 날이 많다. 길 가운데를 따라 가로수가 늘어서 그늘을 드리운다면 물안개 분사 장치는 필요 없을 것이다.