“국군이 (유격대하고) 싸워서 승리했다고 해서 승지골이라는 말도 있고 이승진이 총탄 맞아 죽었다고 해서 승진골이라 부르다가 나중에 승지골이 됐다는 말도 있고 그래요.”

강원도 정선군 여량면 봉정리에 있는 승지(勝地)골. 봉정리 마을 주민 윤봉열(77)씨의 설명처럼 이 골짜기 이름의 유래는 여러 가지가 있다. 모두 1950년 초 북한에서 내려온 유격 부대와 이들을 토벌하기 위해 투입된 국군 간 전투에서 비롯했다.

여량면이 발간한 <정선 여량면 지명 유래>에선 조선시대 예언서인 <정감록> 중 ‘전쟁이나 기근 등 많은 사람들이 죽는 상황에서도 피난해 살아남을 수 있는 곳’을 뜻하는 ‘십승지’에서 골짜기의 이름을 따왔다고 쓰고 있다.

지난 6월18일 제주4·3 도외 유적지 조사단(팀장 김은희 제주4·3연구소 이사)은 정선을 찾아 승지골의 정확한 위치와 주민들의 증언을 조사했다. 이 골짜기의 또 다른 이름 때문이다.

김달삼 모가지 잘린 골. 듣기에 섬뜩한 느낌까지 드는 이 지명의 주인공인 ‘김달삼’은 제주에서 잘 알려진 인물로 본명은 이승진이다. 1948년 4·3 당시 남조선노동당(이하 남로당) 제주도위원회 조직부장이자 무장대 총책임자였던 그는 동족상잔을 막기 위해 김익렬 국방경비대 9연대장과 평화협상에 나서기도 했다.

그는 같은 해 8월 황해도 해주에서 열린 남조선인민대표자대회에 참석하기 위해 제주를 떠났다. 대회가 끝난 뒤 제주로 돌아오지 않고 평안남도 강동군에 있는 군사교육기관 강동정치학원을 수료했다. 이후 1949년 창설된 조선인민유격대 제3병단(태백산 지구 편성)을 이끌고 남한으로 내려왔다.

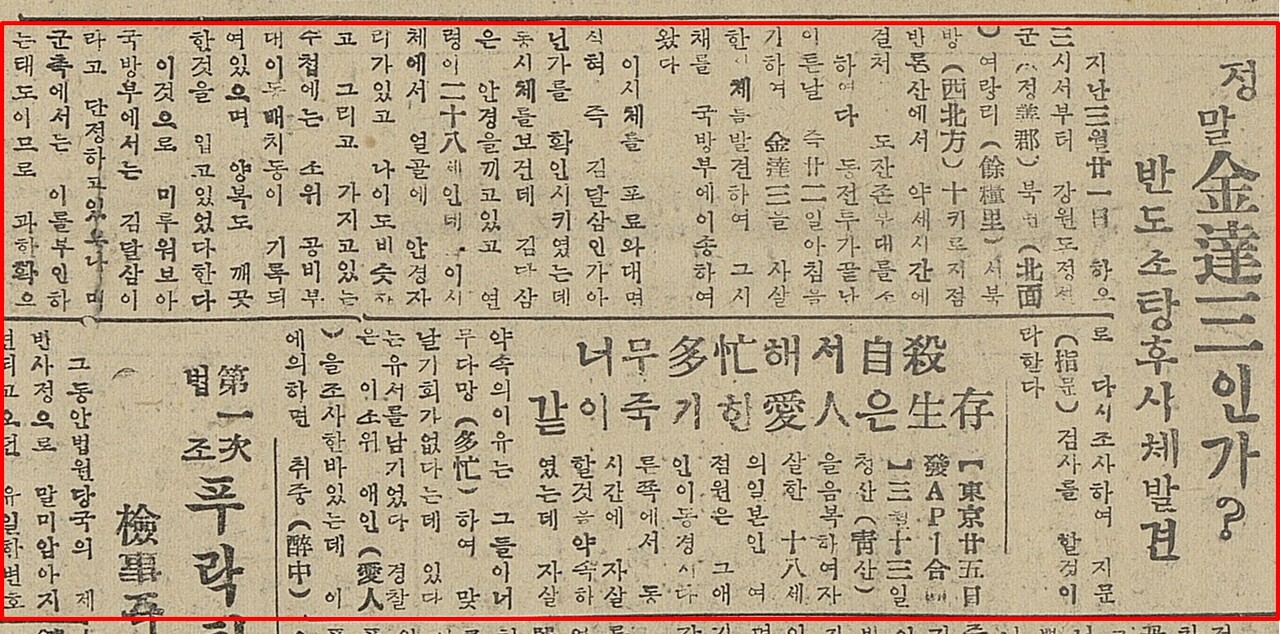

언론 보도에 따르면 1950년 3월20일 강원도 정선군 여량면 남쪽으로 3㎞ 지점인 반론산에서 국군의 봉쇄작전이 펼쳐졌다. 다음 날 21일 오후부터 국군과 김달삼이 이끌던 유격대 간 전투가 벌어졌다. 22일 오전 승지골에서 김달삼으로 추정되는 시신을 발견, 그가 소지했던 권총 모젤 1호, 용병작전이 기록된 수첩 등을 압수했다.

“김달삼이 아주 잘났더라고. 죽었는데도 얼굴은 아주 이뻐. 하얀 각개복(군인 제복) 입고 권총도 그대로 차고 있었어. 그걸(시신을) 매고 여량지서에 갖다줬지.”

조사단은 김달삼으로 추정되는 시신을 옮겼다는 주민을 만날 수 있었다. 당시 열여덟 살이었던 이규열 할아버지(90)는 국군 인솔 아래 동네 청년들과 김달삼 부대원 시체를 매고 내려왔다.

그는 “군인들이 ‘이북의 김달삼은 오늘 독 안에 쥐가 됐다’고 했다”며 “그날 승지골에서 (유격대가) 싹 죽었다. 죽은 부대원들을 목을 잘라서 눕혀 놓았는데 그 모습이 마치 개구리 같았다”고 기억했다.

이어 “군인들이 죽은 사람들 중에 누가 김달삼인지 알려줬는데 총을 옆구리에 맞았더라”며 “그 사람은 높은 사람이니까 목을 안 잘랐다. 그대로 지서에 갖다줬다”고 떠올렸다.

당시 언론 보도에 따르면 김달삼 시신의 신원 확인이 즉각 이뤄지지 않았다. 정부에선 하루빨리 해당 시신이 김달삼의 것으로 발표하려 했으나 미군이 좀 더 확실한 증거를 요구했던 것으로 보인다. 한 매체에선 “국방부에서는 김달삼이라고 단정하고 있으나 미군측에서는 이를 부인하는 태도이므로 과학으로 다시 조사하여 지문검사를 할 것이라 한다”고 보도하고 있다(1950년 3월26일 부인신문).

이후 29일 육군 참모총장은 기자회견을 통해 해당 시체가 김달삼이 확실하다고 발표했다. 그 근거로 안경을 착용한 점, 연령대가 비슷한 점, 시체에서 발견된 수첩에 적힌 글씨가 김달삼의 필체와 동일한 점, 김달삼이 아니면 몰랐을 내용이 수첩에 적혀있던 점, 소지한 권총 모델, 사진과 골상(骨相) 대조 감정, 포로 증언 등을 종합해 김달삼이라 단정했다.

정부는 이 사실을 대대적으로 홍보했으나 당시 김달삼이 죽지 않고 월북해 한국전쟁 이후 사망했다는 기록도 있다.

정치학 박사인 박명림 연세대 교수는 <한국 1950 전쟁과 평화>에서 러시아 외교문서를 인용해 “남한에서 전사한 것으로 발표되었던 빨치산 지도자 김달삼이 남한에서의 활동을 보고하기 위해 평양에 도착하였다”며 4월3일 월북에 성공했다고 쓰고 있다.

박명림 교수는 같은 책에서 또 다른 유격대 지휘자였던 남도부의 판결문 요약문을 바탕으로 김달삼의 월북과 이후 행적에 대해서도 설명하고 있다. 북한지도부는 남한에 파견된 주요 부대들을 전부 들어오라고 지시, 4월경 김달삼 부대를 비롯한 대부분의 부대가 월북했다.

이후 김달삼은 6월 초 게릴라부대를 재편성해 강원도 산악지방을 통해 남한에 재침투했다. 전면적인 전쟁에 앞서 인민군이 공격할 때 이에 호응해 남한 치안 조직을 공격하기 위한 목적이었다. 북한 애국열사능에 있는 묘비에는 김달삼이 한국전쟁 중이었던 1950년 9월30일 전사한 것으로 새겨져 있다(오마이뉴스, 2016년 1월13일자. 희한한 경고문 ‘택시에서 신발 벗지 마시오’).

제주4·3 도외 유적지 조사단(팀장 김은희 제주4·3연구소 이사)은 제주4·3기념사업위원회가 지난해 4·3전국화를 위해 유적지 기초조사 사업을 추진하기 위해 꾸려졌다. 제주4·3희생자유족회와 제주4·3연구소, ㈔제주다크투어 등이 함께 참여하고 있다.