제주대학교 일반대학원 4·3융합전공에 참여하는 교수와 대학원생들은 지난달 13일부터 21일까지 ‘사회적 기억과 서사, 그리고 인권’ 주제로 독일 베를린 답사를 진행했다. <제주투데이>는 3차례에 걸쳐 답사 관련 기록을 연재한다.

지난달 13일 오전 독일 베를린 학살된 유럽 유대인을 위한 추모지(Denkmal für die ermordeten Juden Europas·Memorial to the Murdered Jews of Europe) 지상 공간을 둘러본 뒤 지하로 연결된 전시관으로 들어갔다. 이 공간은 지상 콘크리트 조형물들이 추상적이고 학살된 유대인들의 구체적인 역사가 드러나지 않는다는 비판이 있어 추가로 설계됐다. (관련 글: 이름 없는 죽음의 물성)

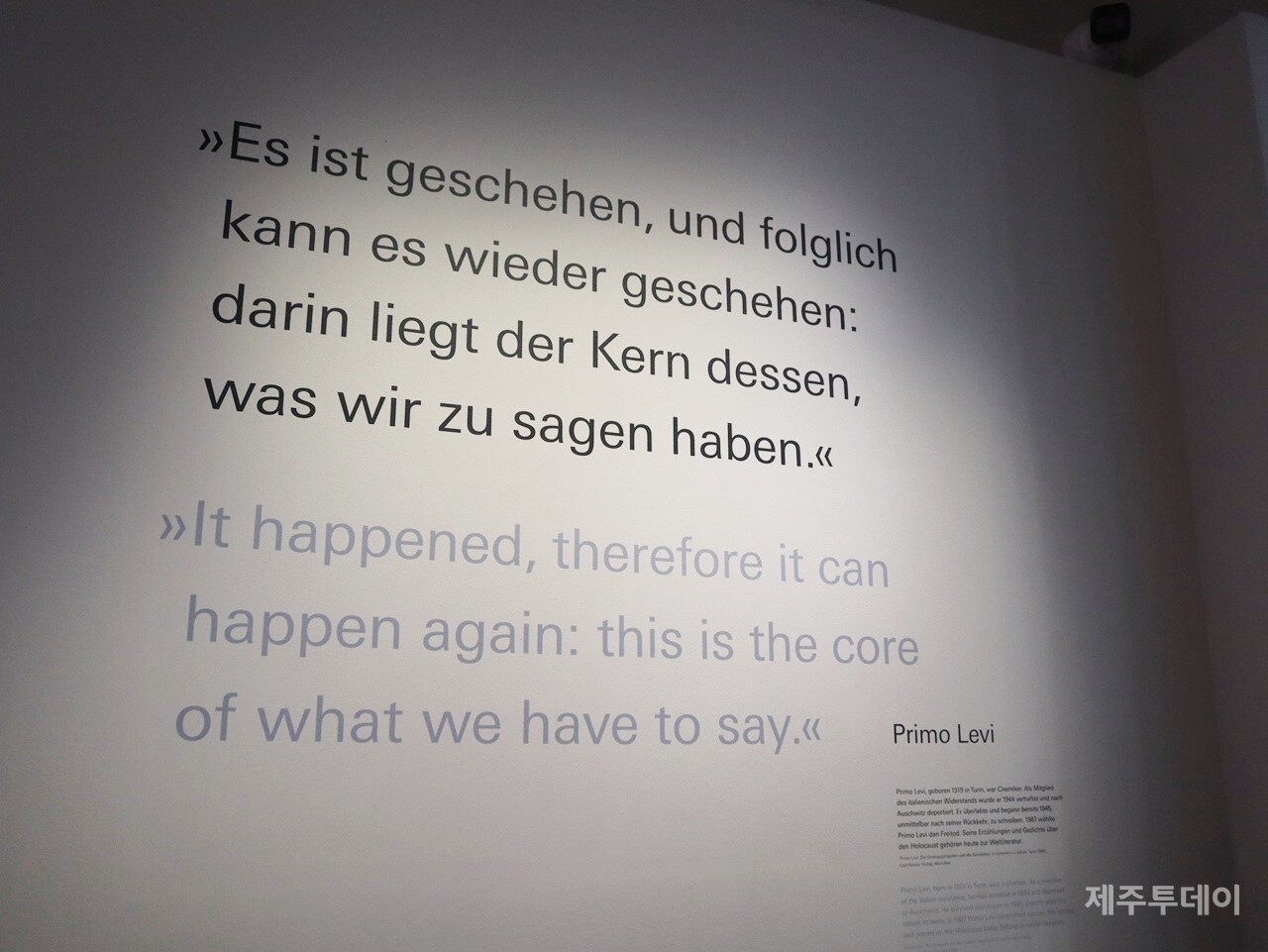

간단한 보안 검색을 거치고 입구로 들어가 처음으로 마주하는 벽에는 아우슈비츠 생존자이자 이탈리아계 유대인 작가 프리모 레비의 글귀가 적혀 있다.

“It happened, therefore it can happen again: this is the core of what we have to say.” (그 일이 일어났다는 것은 똑같은 일이 다시 반복될 수 있다는 것을 의미한다. 이것이야말로 우리가 말해야 하는 핵심이다.)

‘그 일’이 다시 반복되지 않기 위해서 우리는 ‘그 일’의 무엇을, 어떻게 이야기해야 하는가라는 질문을 품은 채 관람을 시작했다. 왼쪽 벽에는 반유대주의를 주창했던 나치 정당이 독일 정권을 장악한 1933년부터 제2차 세계대전에서 독일이 항복한 1945년까지 유럽 유대인을 대상으로 행해진 폭력(차별과 배제, 학살에 이르기까지)의 역사 개요가 사진과 함께 패널로 전시돼 있다.

복도 끝에 이르자 눈앞 벽에는 여섯 명의 사진이 걸려 있다. 청년 남성(Robert Vermes), 중년 여성(Malka Malach), 청년 여성(Etty Hillesum), 소년(Zděnek Koňas), 노년 남성(Simon Mandel), 소녀(Claire Brodzki)의 얼굴이다. 나치 정권에 의해 학살된 것으로 추정되는 유대인의 수 600만여 명을 뜻하는 ‘6’명, 남녀노소를 가리지 않고 자행된 학살이라는 점을 표현한 전시물이다.

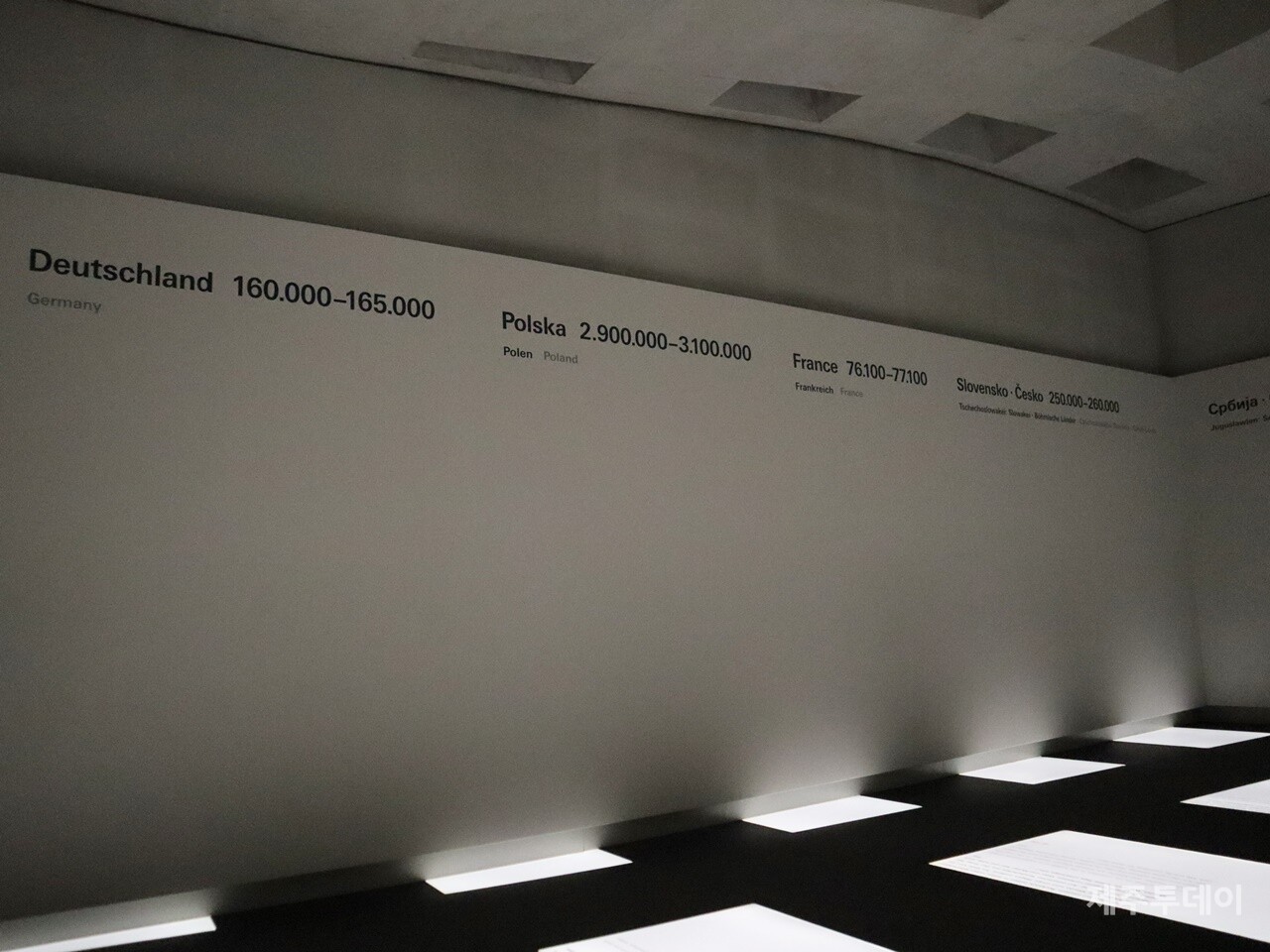

모퉁이를 돌아 다음 전시관 ‘Room of Dimensions’으로 들어서자 조금 전까지만 해도 소란스러웠던 말소리는 금세 사라진다. 스무 명 정도의 관람객이 있었지만 이따금 한두 명의 훌쩍이는 소리와 천천히 발걸음을 옮기는 소리만이 공간을 채우고 있었다. 사면을 둘러싼 흰 벽에는 유럽 국가들과 각 나라별 나치에 의해 학살당한 유대인들의 숫자가 적혀 있다.

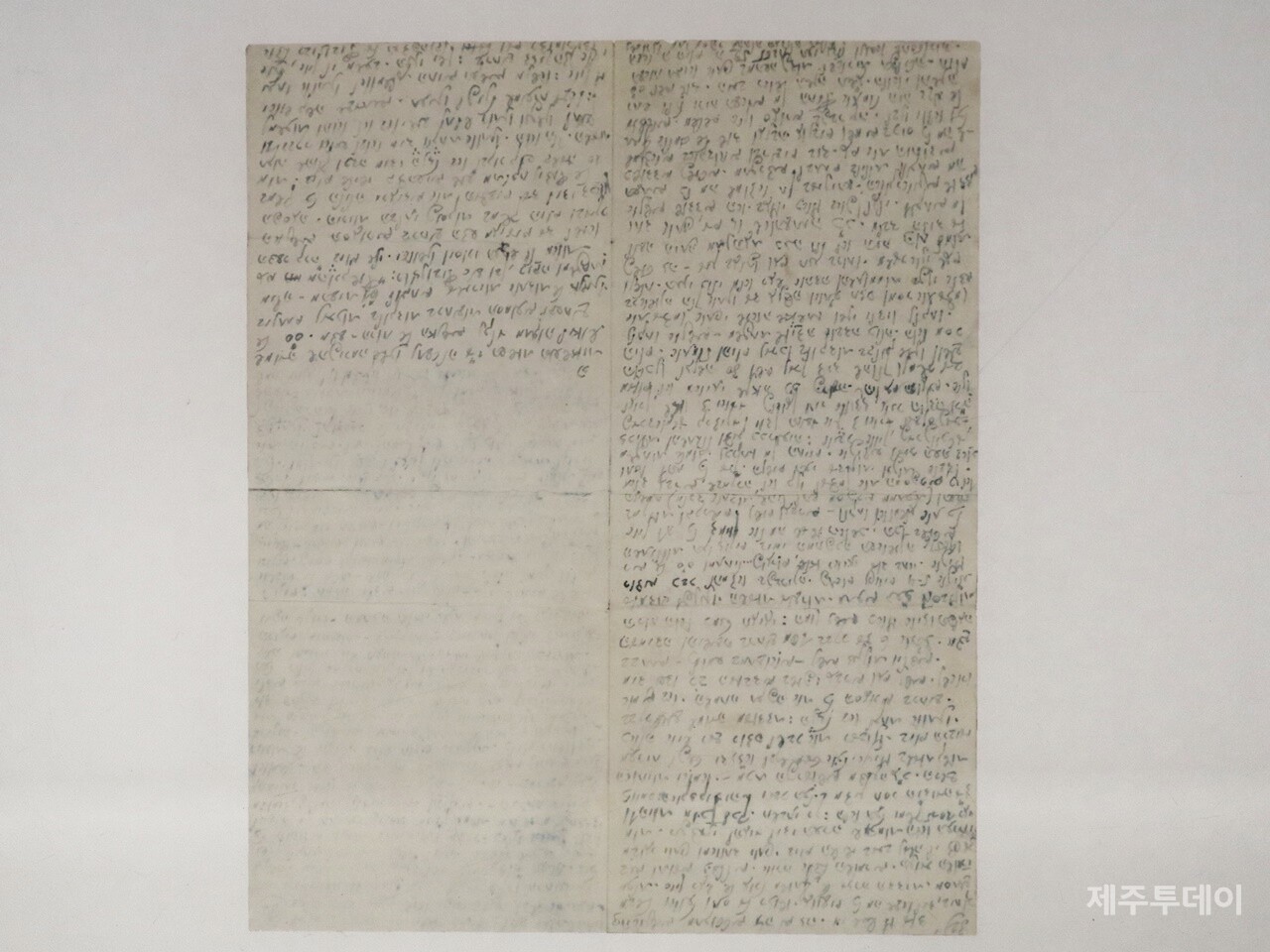

사람들의 눈은 바닥을 향해 있다. 그곳에는 80여 년 전 학살 당한 이들이 죽기 직전 남긴 노트 16개가 있다. 시와 일기, 편지, 르포르타주 등 다양한 장르로 구성됐다. 직사각형 박스 안에는 노트 실물 사진과 글쓴이에 대한 소개, 노트 내용이 전시됐다. 환하게 빛나는 직사각형 전시물은 지상 위 비석 조형물 바로 아래 같은 자리 같은 크기로 설계됐다. 각 관에 누워있는 주인들이 남긴 노트인 것처럼.

죽음, 그것도 살해라는 방식으로 자기 삶이 거두어질 것을 예감한 이들이 마지막으로 남긴 글은 무엇이었을까. 그중 8개의 노트를 소개한다.

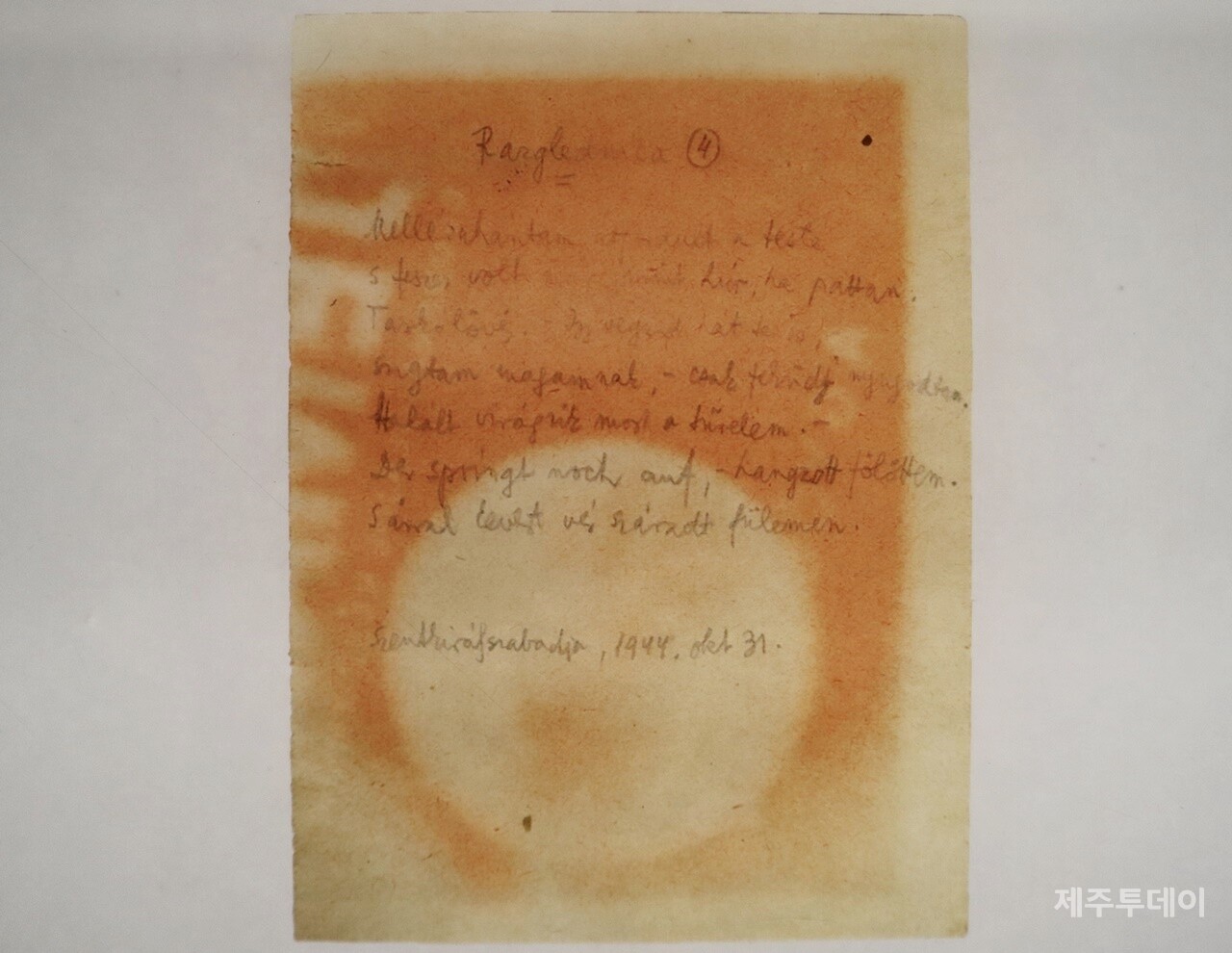

#노트1: 죽음의 현이 팽팽히 당겨져 있다

내가 그의 옆으로 떨어진다, 뒤집혀진 그의 몸은

이미 뻗뻗해져 있다. 죽음의 현이 팽팽히 당겨져 있다.

목의 총상. -너도 이렇게 끝나게 되겠지.-

나 자신에게 속삭인다, -그저 편히 쉬어라.

내 인내가 지금 죽음으로 피어난다.-

이 새끼 일어나. - 내 머리 위로 들려온다.

피가 진흙과 범벅이 되어 말라붙은 내 귀에.

센트키라이서버드여, 1944년 10월31일.

(*번역은 한경민, 『헝가리 문학에 나타난 유태인 대학살 –러드노티 미클로시의 유고시 <그림 엽서>를 중심으로』 인용)

이 시는 헝가리 시인 러드노티 미클로시(Radnóti Miklós)의 유고시 <그림엽서> 중 마지막 부분이다. 미클로시의 시를 연구한 한경민에 따르면 미클로시는 독일군이 세르비아에서 철수하면서 세르비아 보르 수용소에 있던 유대인들을 오스트리아 방향으로 도보로 이동시킨 ‘죽음의 행진’에 있었다. 독일군은 행렬에서 뒤처진 사람들을 총살했는데 그중 미클로시도 포함됐다. 1944년 11월9일이었다. 그가 마지막으로 남긴 시는 1년 반이 지나서야 형체를 알아볼 수 없었던 시신에서 방문증과 함께 발견됐다.

“내 인내가 지금 죽음으로 피어난다”라는 문구는 헝가리 속담 “인내가 장미를 피워낸다”를 변형한 표현이다. 원래 속담은 인내하면 좋은 결과를 얻게 된다는 뜻을 가지고 있지만 시인은 죽음만큼 고통스러운 이 순간을 견뎌낸 인내가 ‘장미’가 아닌 결국 ‘죽음’을 가져온다고 비튼다. 목에 총을 맞아 숨을 거둔 친구의 시신을 옆에 두고 써 내려간 시는 그가 감당했어야 할 공포와 고통을 담고 있다. 총살 당하기 열흘 전이었다. “죽음의 현이 팽팽히 당겨져” 더 이상 버틸 수가 없는 상황은 상상하는 것조차 힘겹다.

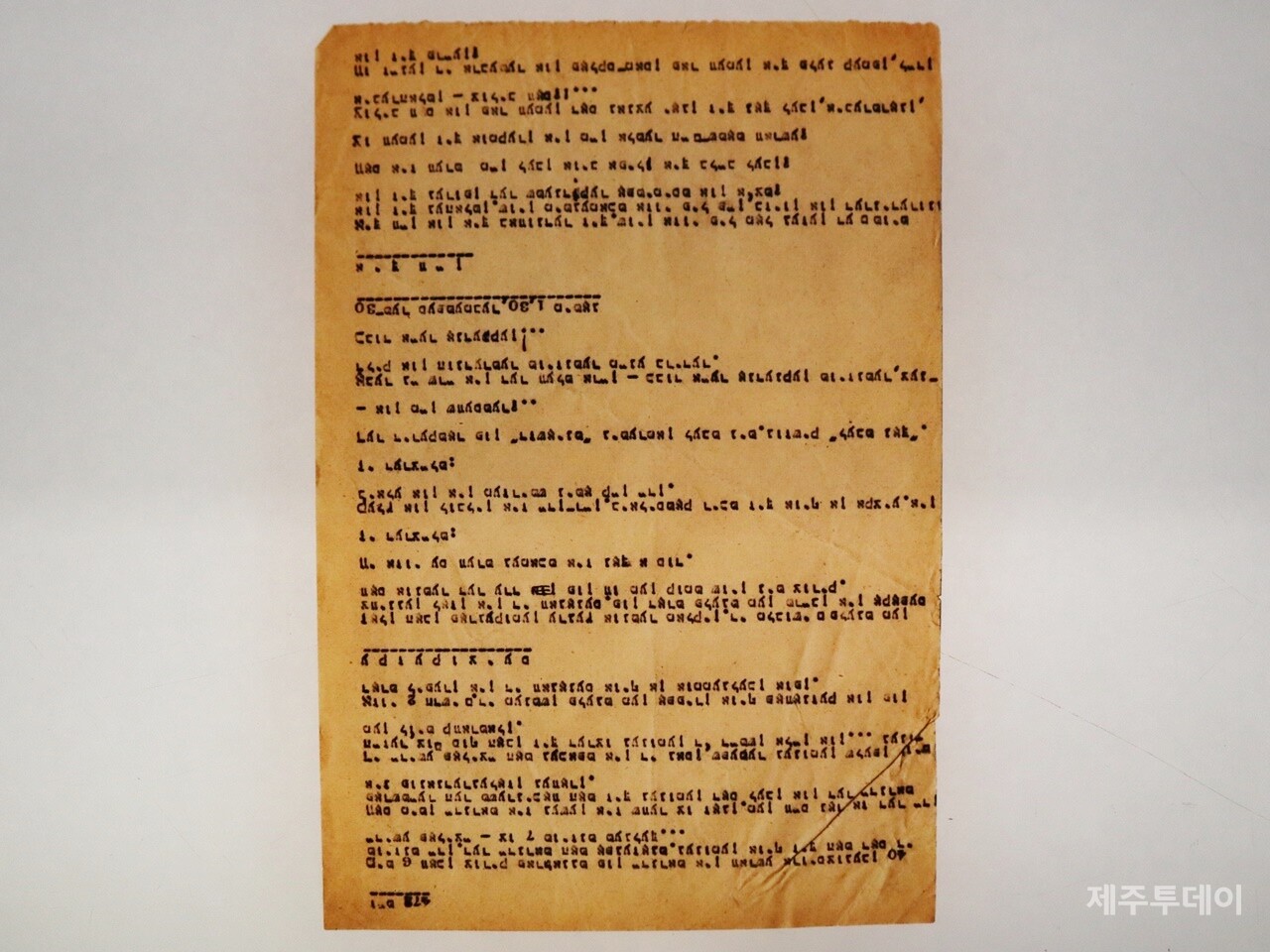

#노트2: 숨막히는 비명, 절박한 울부짖음, 문을 두드리는 소리

점심 식사 후 다섯 대의 차량에 실려온 시체가 묻혔다. 한 차량에서는 가슴에 갓난 아기를 안고 있는 젊은 여성이 버려졌다. 그 아이는 어머니의 젖을 빨고는 죽었다. 이날 우리는 탐조등 불빛 아래에서 아침 일곱시까지 일했다. 이날 차가 (우리가 작업하던) 구덩이 근처에 있었던 탓에 우리는 차 안에 있던 사람들의 숨막히는 비명과 절박한 울부짖음, (차)문을 두드리는 소리를 들을 수 있었다. 이날 구덩이 작업을 하던 우리 중 6명이 총살당했다.

이 글은 폴란드 헤움노(Chelmno)에 있었던 나치 절멸수용소(death camp)에서 강제 노역에 동원된 Szlojme Fajner가 1941년에 쓴 것으로 추정되는 기록이다. 그는 여러 차례 탈출을 시도했으나 1942년 4월 폴란드 베우제츠 절멸수용소에서 살해 당했다.

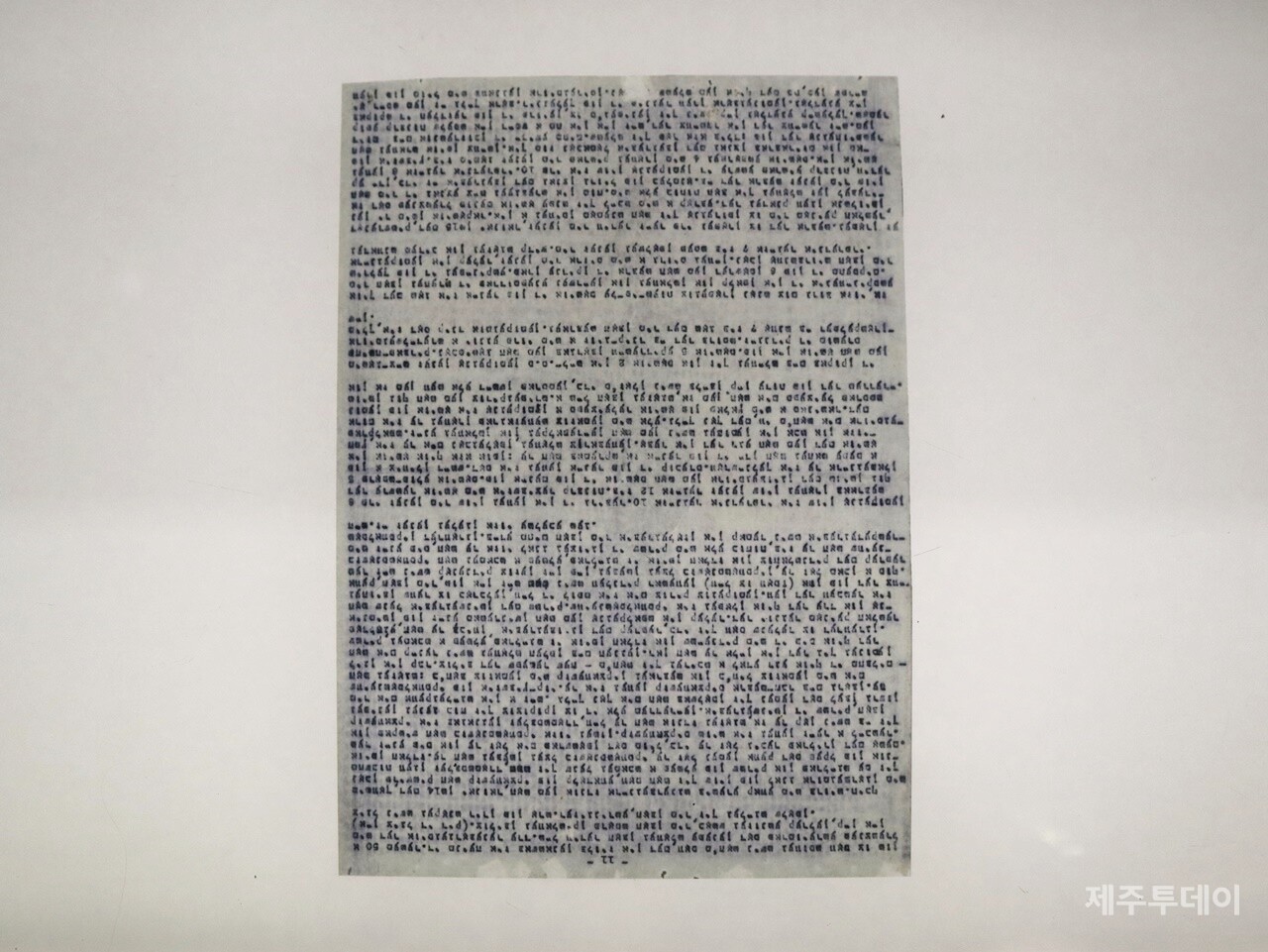

#노트3: 나라는 존재 자체가 치명적인 위험

당신 자신을 목숨이 위험한 상황에 빠트리는 데 꼭 혁명가가 될 필요는 없었다. 자신 그 자체로도 (위험에 빠지기에) 충분했다. 단 한 걸음 내딛는 것만으로도 충분했고 그 걸음은 유대인을 대상으로 악의적으로 쳐놓은 덫에 걸리기 마련이었다.

이 노트는 폴란드에서 남편과 함께 유대인 청년 조직을 운영했던 Gusta Davidson Draenger가 남긴 것이다. 이 조직은 레지스탕스 그룹으로 성장했다. 그녀는 게슈타포에 갇혀 있을 때 화장지 위에 이 메모를 쓰고 숨겼다. 그리고서는 싸우겠다는 필사적인 결심을 확고히 가졌다. 이후 탈출에 성공했지만 1943년 11월 붙잡혀 남편과 함께 학살당했다.

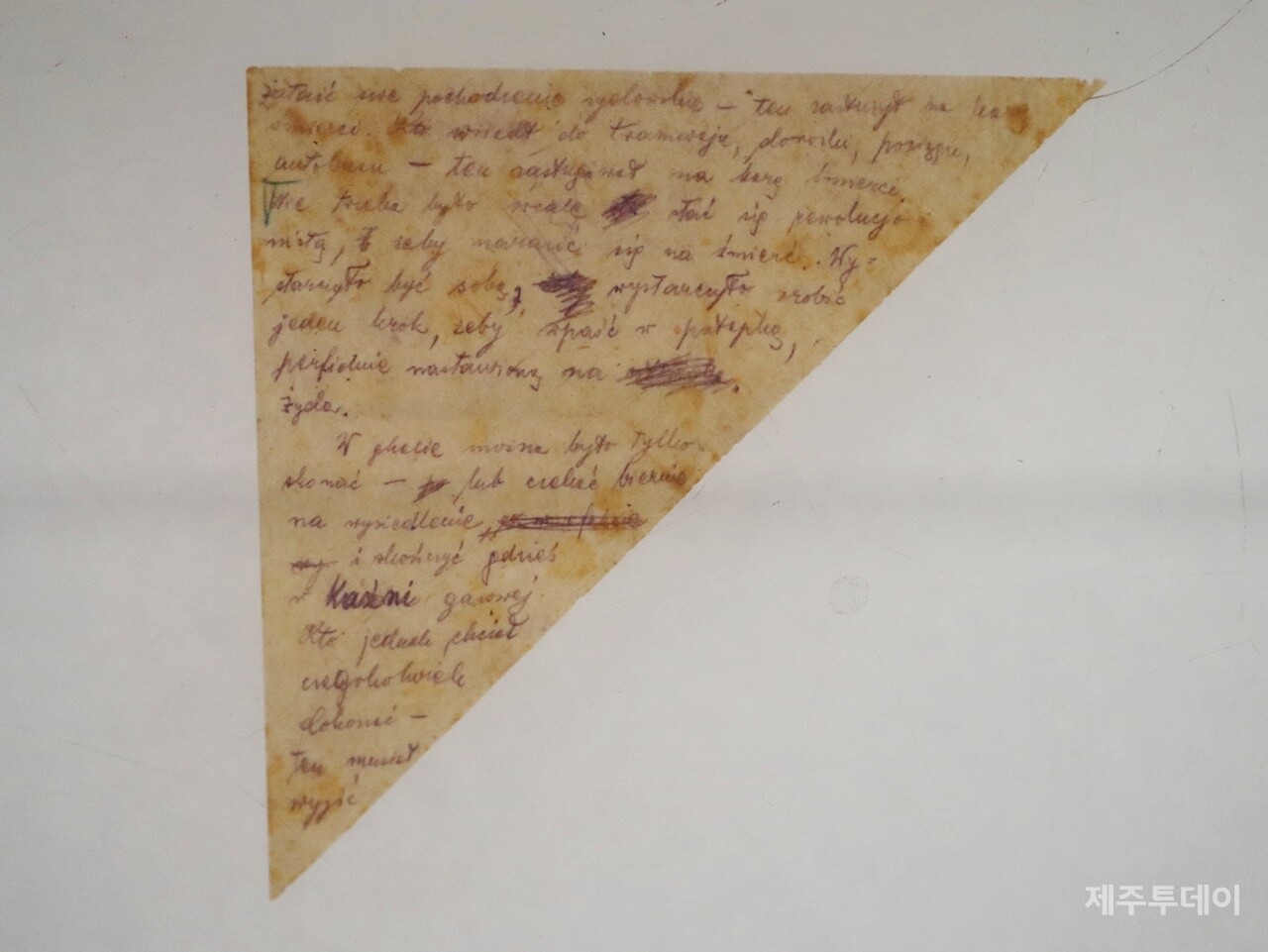

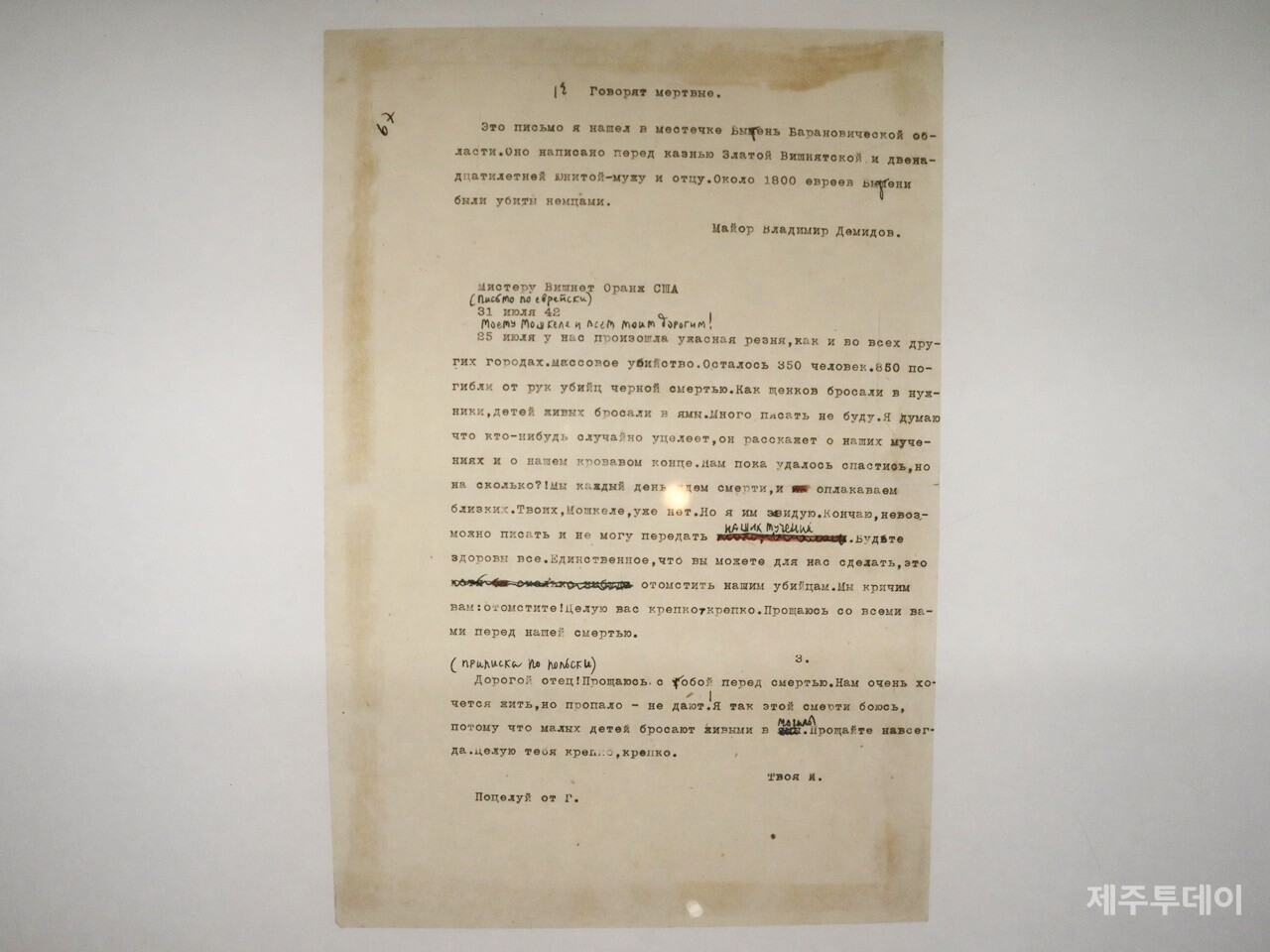

#노트4: 정말 살고 싶지만 그들이 허락하지 않아요

사랑하는 아버지! 죽기 전에 작별 인사를 보내요. 우리는 정말 살고 싶지만 그들이 허락하지 않아요. 그래서 우리는 죽어요. 저는 이 죽음이 너무 무서워요. 어린아이들이 산 채로 구덩이로 던져지고 있거든요. 영원히 안녕. 키스를 보내요.

열두 살 소녀 Judyta Wyszniacka가 미국에 있던 아버지에게 보낸 편지다. 그는 고향 폴란드 동부 지역에서 벌어진 나치에 의한 집단총살을 피해, 어머니와 함께 숲으로 도망쳤지만 1943년 초 살해당했다.

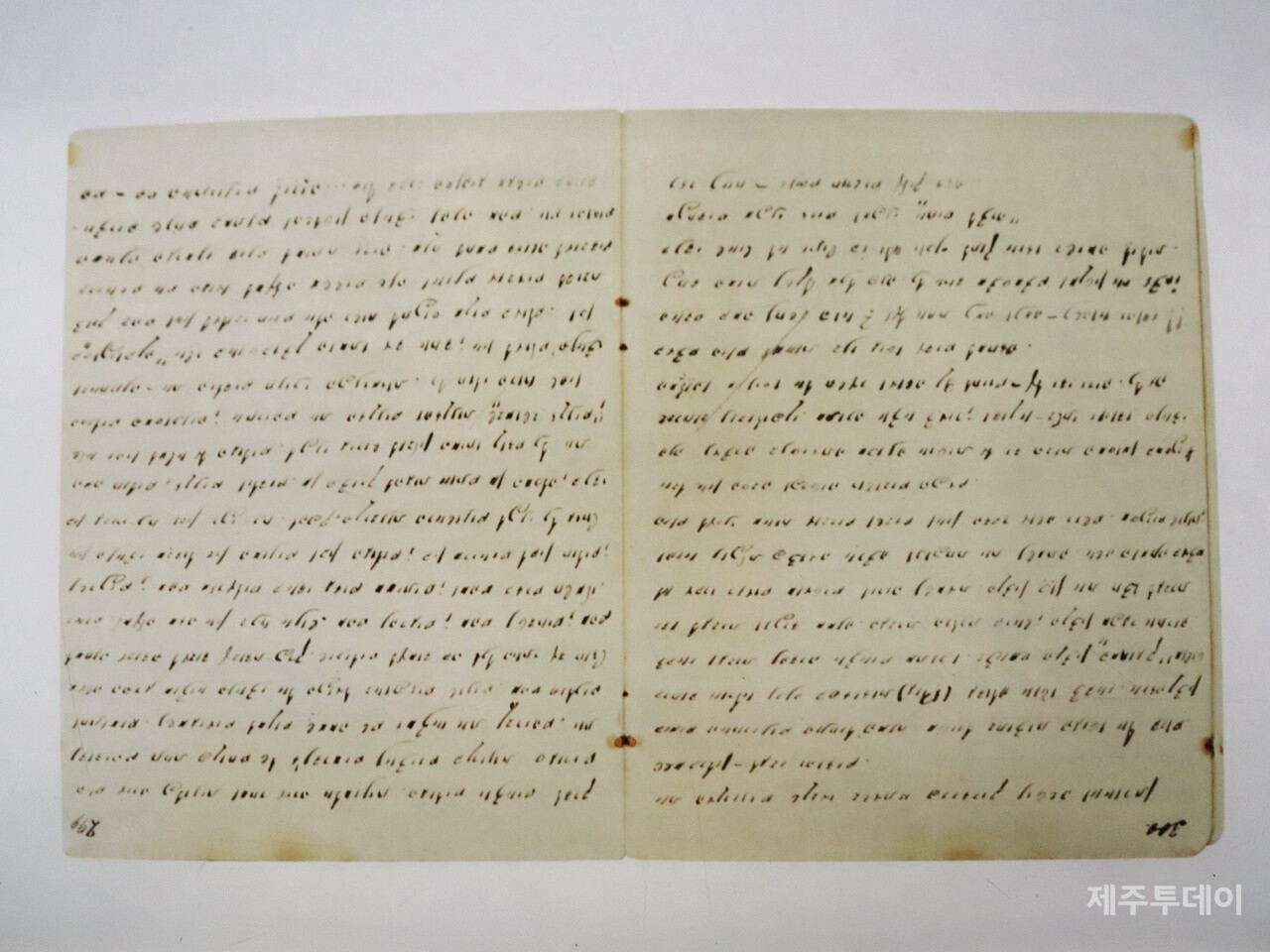

#노트5: 무엇을 위해 삶을 견뎌야 하는가

“살아있다고 한들 내 삶이 무슨 소용인가? 고향 바르샤바의 누구에게 돌아가야 한단 말인가? 무엇을 위해, 누구를 위해 나는 내 삶을 지속하고 참고 견뎌야 하는가- 도대체 무엇을 위해?!”

리투아니아의 연대기 작가였던 Herman Kruk가 1942년 9월30일에 쓴 일기다. 독일의 폴란드 점령 시기 일어난 대규모 학살에 쓰였다. 그는 1944년 8월 에스토니아에 있는 강제수용소에서 살해당했다.

#노트6: 소문이 너무 무섭다

소문이 너무 무섭다. 나치들은 유대인들을 다양한 방식으로 살해하고 있다. 일부는 최대 한 달 정도만 생존할 수 있는 강제 노동 캠프로 보내진다. 그 이상을 버티는 것은 인간의 한계를 넘어서는 것이다. 일부는 총살당하고, 일부는 불에 타고, 일부는 독가스에 살해당한다.

히브리인 학자이자 교육자였던 Chaim A. Kaplan이 1942년 6월25일에 쓴 일기다. 그는 1942년과 1943년 사이 트레블링카 절멸수용소로 끌려가 부인과 함께 독가스로 살해당했다.

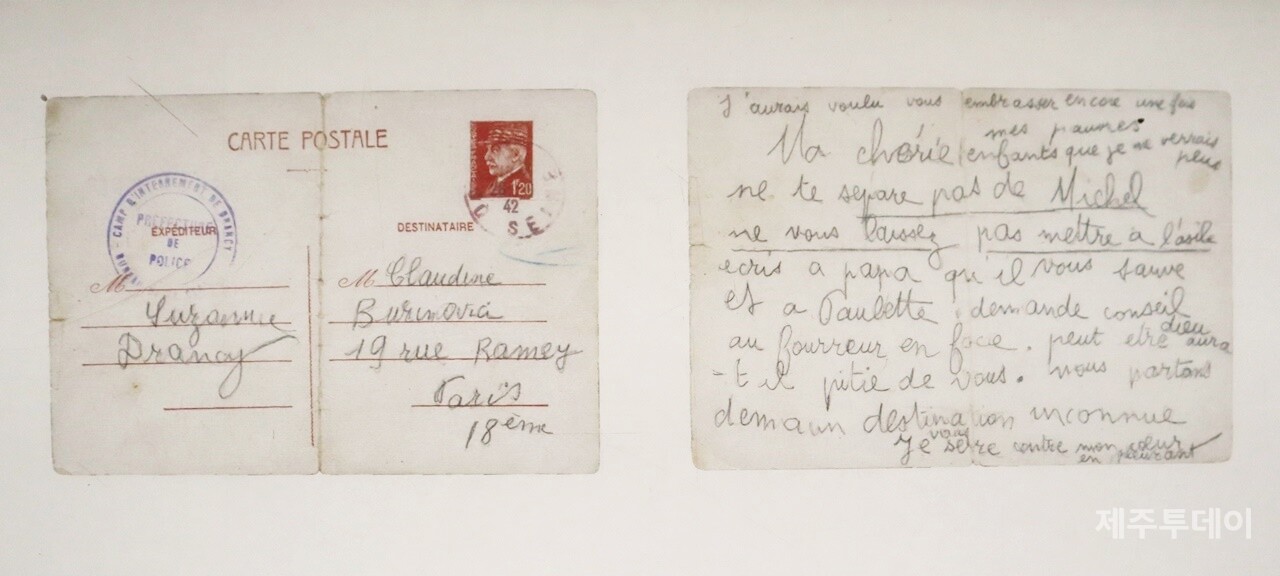

#노트7: 다시 한번 가여운 너희들을 안을 수 있다면…

미셸과 떨어지지 말거라. 보육 시설로 끌려가지도 말고. 아빠에게 편지를 쓰면 도와줄 수도 있을 거야. 그리고 Palutte에게도 편지를 쓰고. 길 건너 모피 가게에 도움을 요청하렴. 신이 너를 가엽게 여길지도 모를테니. 우리는 내일 어딘지도 모를 곳으로 떠난단다. 엄마는 지금 눈물로 너를 안고 있단다. 다시 한번 가여운 우리 아이들을 안을 수만 있다면… 다시는 너희를 못 보겠지.

루마니아 출신 Suzanne Burinovici 가 그의 딸 Claudine에게 쓴 엽서다. 그는 파리 근처의 임시 수용소에서 이 편지를 썼다. 그리고 아유슈비츠 수용소로 끌려가 도착한 직후 가스실에서 살해당했다.

#노트8: 아이가 울자 군인들은 계속해서 총을 쐈고 이내 고요해졌다

두세살쯤 된 아이들 다섯 명이 수용소 야외 침대에 앉아 월요일부터 목요일까지 울고 또 울고 끊임없이 소리를 질렀다. “엄마, 엄마, 배가 고파요.” 그러자 군인들은 계속해서 총을 쐈고 이는 아이들을 순식간에 조용하게 만들었다.

Abraham Lewin이 1942년 9월11일에 쓴 일기 도입부다. 그는 1943년 1월까지 바르샤바 게토에서 사람들이 강제 추방되는 장면을 묘사했다. 남자와 여자, 아이들은 대부분 트레블링카 절멸수용소로 끌려가기 전 며칠 동안 야외에서 기다려야 했다. 그 역시 트레블링카에서 살해당했다.

아무런 표식 없이 죽 늘어선 2711개의 비석이 집단 학살의 무참함을 압도적으로 보여줬다면 이곳 지하 전시관에서는 피해자 개인들의 이야기들이 '우리'를 그들의 마지막 순간으로 끌어당긴다. 관람객은 홀로코스트를 600만명이 학살된 하나의 역사가 아니라 한 명, 한 명이 마주한 600만개 죽음의 '얼굴'을 상상하게 된다.

이 전시관의 이름 ‘Dimensions’에서 알 수 있듯 이곳엔 학살된 유대인의 피해 규모가 전시돼 있다. 보통 피해 규모를 측정한다고 하면 이 방의 벽면에 쓰인 것과 같이 피해자의 숫자로 집계되고는 한다. 하지만 피해 규모는 바닥에 전시된 ‘마지막’ 노트들과 같이 그들이 죽임을 당하기 직전 감당했어야 할, 혹은 감당하지 못하더라도 피할 수 없는 현실을 마주해야만 할 때 느낀 고통으로 가늠할 수도 있지 않을까.

살고 싶다는 절박함, 사랑하는 가족을 다시 보지 못한다는 괴로움, 깃털만큼의 인간성도 기대할 수 없다는 좌절, ‘나’라는 인간이 가진 존재적 가치의 상실, 숨쉬기조차 어렵게 만드는 죽음에 대한 공포, 신조차 우리를 돌보지 않는다는 절망.

한 문장, 한 단어마다 눌려있던 감정들을 들여다보는 일은 쉽지 않았다. 숨을 돌리기 위해 전시관 안에 설치된 벤치에 잠시 앉았다. 그러다 천장을 올려다보니 그곳에도 누군가의 비석이 있다. 내가 앉은 이 자리의 주인공은 어떤 이야기를 가지고 있었을까. 그가 마지막으로 남겼을 노트의 내용은 무엇이었을까. 이 처참한 비극이 다시 일어나지 않게 하려면 지금의 우리는 무엇을 이야기해야만 하는가.

■참고문헌

-한경민, 『헝가리 문학에 나타난 유태인 대학살 –러드노티 미클로시의 유고시 <그림 엽서>를 중심으로-』, 「동유럽발칸학」제3호, 207-230쪽. 한국동유럽발칸학회, 2000.