1월 첫 회의를 마치고 한립읍주민자치위원회 단체 카톡방이 만들어졌다. 매달 정기회의를 한다는 공지가 떴다. 2023 정례회의 날짜는 매월 두 번째 화요일이다. 시각은 17시 30분.

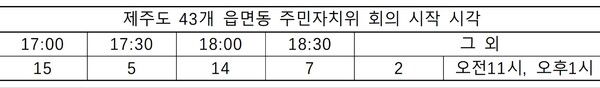

회의를 여는 요일과 시간은 주민자치위원에게 가능한 시간을 취합하지 않고 단톡방을 통해 17시30분으로 통보됐다. 일반적인 직장생활을 하는 사람은 이 시간에 주민자치위에 참여할 수 있을까. 제주 43개 읍면동 지역 주민자치위 회의는 몇 시에 시작할까? 확인 해 보니 아래와 같았다.

첫 회의 때 봤던 주민자치위원 얼굴이 안 보인다. 직장 생활하는 분들은 회의시간 때문에 주민자치위원을 포기해야 됐겠지?라고 생각하니 찜찜한 기분이 든다.

회의는 참석자 성원보고, 개회선언 , 국민의례를 거쳐 자문위원 위촉 및 공로패 전달 순서로 진행했다. 지난 기수 자문위원에게 공로패를 전달한다. 새로운 자문위원에게 위촉장을 준다. 그들이 자문위원으로 뽑힌 사실을 전해들은 바 없었다. 주민자치위원회에 자문위원은 왜 필요한 것일까. 집행부가 자문위원을 어떤 경로로 추천하고 뽑았다든지 하는 기본적인 설명이 없다. 첫 기고글에서도 이야기 했지만 기본적으로 회의가 친절하지 않다.

자문위원이 필요하다면 4개 분과 위원회(사회경제개발분과, 농수축산개발분과, 문화관광스포츠분과, 사회복지교육분과)에 자문해 줄 각 자문위원이 필요할 터. 주민자치위원들이 4개분과 중 각자 원하는 분과에 지원해서, 이날 회의를 통해 최종적으로 분과위원회 확정하기로 했는데 자문위원은 이미 선발이 돼 안건 통과 전에 위촉장 수여가 끝났다.

1월과 2월 두 번의 회의 참여를 통해서 깨닫게 된 건 한림읍주민자치위의 기본적인 기조가 기획부터 함께 논의하고 결정하지 않는다는 것이다. 미리 틀을 정해 놓고 주민자치위원은 찬성/반대만 표한다. 주민자치위원이 단순한 거수기로 여겨졌다.

담당 공무원들의 보고에 이어 궁금한 사항들에 대해 질의응답이 이뤄졌다. 이후 사회를 보는 사무국장이 주민자치위원회 회의를 위해 공무원들과 자문위원들은 퇴장해 줄 것을 요청하며 18시30분에 식당을 예약했으니 그곳에서 만나자고 말했다. 17시30분에 시작해서 18시30분까지, 1시간 안에 모든 보고 회의 안건통과 등 회의를 다 끝내야 하는 것이다. 주민자치위원회 회의가 고작 한 달에 한 번 열리는데 이처럼 빨리 끝난다. 한 번 모였을 때 여유있게 갖고 안건을 충분히 토론하고 숙의하는 과정없이 어떻게 주민 자치를 할 수 있단 말인가?

이날 회의에서 2023년 주민자치위원회 운영계획(안) 주민참여예산으로 사업을 한다는 보고가 이뤄졌다. 사업비 1000만원 (보조금 900만원 / 자부담 100만원) 으로 ‘악취없는 쾌적한 생활환경 만들기’를 한다. 또 주민자치위원회 역량강화 활동지원으로 (자부담 없는) 300만원으로 어떤 활동을 할 것인지 3월 회의 때 정한다고.

2023년 주민자치위원이 된 나는 처음 듣는 내용이었다. 이미 정해진 운영계획을 통보 받는게 맞는 것인지 의문이 들었다. 처음 사업을 기획할 때부터 주민자치위원들이 함께 모여 올해를 어떻게 운영할지 논의해서 사업을 정해야 하는 것 아닐까? 주민자치위원회는 원래 다 틀이 정해져 있고 통보 받고 찬/반 투표만 참여하는 게 맞는 것일까? 내 안에 이런 질문이 맴돌았다.

2023년 주민자치센터 예산(안)도 이미 짜여져 있었는데 특이한 점은 2023.01-12 까지 주민자치센터에 상근자를 고용했다는 것이다. 사무국장 설명을 들어보니 그동안은 공공근로가 했는데 올해는 1억3천여만원의 예산에서 상근자를 고용하고 인건비로 3천1백여만원으로 총예산에 약 1/4 가량을 배정한 것이다. 지난 10기 주민자치위원 했던 분을 채용했다고 한다. 주민자치위원들이 서로 밀어주고 당겨주는 것 같은 찜찜한 기분이다.

자매결연지인 수원시 송죽동 주민자치회에서 제주 방문하는 일정도 있었다. 작년에는 송죽동으로 갔었다고 한다. 제주에 오면 공항에 환영 영접도 가고 한립읍 관내 수협이나 한라산 공장 견학하고 저녁에 한림읍사무소에서 환영식을 하고 만찬을 주민자치위에서 대접을 끝까지 한다고 한다.

자매결연지는 아니지만 구미1동에서 우수사례 벤치마킹 및 현장답사로 한림읍사무소를 방문해서 주민자치센터 운영현황 등 얘기를 나눈다고 한다. 사무국장은 공식일정 하나 정도는 해야 되기 때문에 인사하고 선물교환 기념촬영 정도 하면 된다고 말했다. 우리도 육지에 갈 때 협조를 얻어야 되지 않겠냐고.

다음 순서로 주민자치위원들이 지원한 4개 분과위원회를 최종 확정하고 주민자치센터 프로그램을 선정하는데 작년에 운영했던 기존 9개 프로그램 신규 신청 11개 프로그램 총20개 프로그램중에 10개를 선정해야 된다고 했다. 사무국장과 위원장은 투표 진행에 앞서 12월 한수풀문화예술의밤에 함께 하기에 좋은 사물놀이와 노래교실 2개는 미리 선정하고 8개를 투표해 10개를 선정하자고 말했다. 문제제기 하고 싶었지만 식당예약 시간이 다가오는 가운데 너무 급하게 진행되는 가운데 마지막 회비모금 부분에서 말이 길어질 거 같아서 넘어갔다.

내가 가진 용지에 투표를 하고 용지를 넘겼는데 내 건너편에서 하는 얘기가 들렸다. 주민자치위원 중 한 명이 주민자치센터 프로그램을 운영한다는 것이다. 그러니 심판인 주민자치위원이 본인을 대상으로 하는 투표에 참여한 거다. 이쯤되면 주민자치위원들이 밀어주고 당겨주고 스스로가 스스로를 구원하는 수준 아닌가?

마지막 순서가 남았다. ‘자체 운영예산’ 이라고 명명한 주민자치위원 회비를 확정하는 일이다. 회비를 얼마 걷을지, 사용 항목은 어떻게 할지 미리 다 짜 왔다. 위원장 300만원, 부위원장 2명 각100만원씩, 분과위원장 4명 각90만원씩, 감사 2명 각90만원씩, 주민자치위원 19명 각70만원씩 총액 2천3백7십만원이다.

사무국장이 미리 짜온 수입 지출 항목을 설명하고 통과시키려고 하기에 질문을 던졌다. “주민자치위원의 공모에 지원 자격이 만19세 이상이면 참여할 수 있는데 만약에 회비를 낼 수 있는 주민만 참여할 수 있다면 누군가에게는 특히 청년들이 참여하기에 주저하게 될텐데 청년들은 알바하고 공부하고 누군가에게는 70만원이라는 돈이 아무 부담이 안되는 돈일 수 있지만 청년들에게는 부담되는 금액일 수 있는데 어떻게 생각하시나요? 그리고 회비를 걷어서 참여하는 것이 주민자치위원회 본연의 목적에 부합할까요?”

그러자 위원장이 회의를 하면 회의비가 각자 개인통장으로 들어가는데, 회의 후 저녁식사 비용 같은 걸 지원받지 못해서 회비를 모아서 쓰는 것이라고 말했다. 한 주민자치위원은 전에도 다 이렇게 회비 내서 이렇게 해 왔고, 다른 데도 다 회비를 걷어서 사용하고 있다고 부연했다.

나는 “그동안 관행적으로 회비를 냈으니까 내자고 하는건 말이 안되는거죠”라고 말했다. 그러자 한 주민자치위원이 “회의 끝나고 우리가 심심하게 헤어지느니 회비로 식사도 하고 그러려고 모으는 겁니다.”라고 답했다. 나는 “식사는 못가는 분이 있을수도 있고 식사를 하고 갹출을 해서 해결하면 되는거 아닌가요? 밥을 먹기 위해서 회비를 미리 걷는다는 말은 너무 나간 이야기 같구요”라고 말했다.

그러자 위원장은 앞서 받아온 사업에 10% 자부담을 해야 하는데 그런 돈도 내야되고 우리가 어디 나갈 때 회비도 쓰고 해야 하니까 필요하다는 입장을 고수했다. 위원장이 회비 안건을 통과시키려 하자 다른 주민자치위원이 “저도 회비를 알지 못하고 주민자치위원이 됐는데 70만원을 내라고 했을 때 깜짝 놀랐다. 그런데 이런 회비가 있다는 걸 미리 사전에 고지하지 않으면 논란거리가 있지 않겠습니까? 그리고 회비가 남았을 때는 어떻게 합니까?”라고 물었다.

위원장은 “회비는 우리가 모여서 우리가 내자는게 회비입니다. 회비를 내서 남으면 1/N 똑같이 다시 나눠 드립니다”라고 답했다. 한 주민자치위원이 “주민자치위원회 운영세칙에 잠깐 본 거 같은데 회비를 분담할 수 있다고 납부할 수 있다는 규정을 본 거 같습니다”라고 말했다. 한 주민자치위원이 “이 회비는 70만원이라고 꼭 못 박은 것은 아니구요”라고 말하자 주민자치위원들이 웅성거렸다. 다른 주민자치위원이 “70만원이라고 못 박아서 얘기해 놓고서 어떻게 이게 못 박은 게 아닙니까?”라고 따져물었다.

난 다시 “제 문제의식은 알바하고 공부하면서 참여하고 싶은 청년들이 정말 풀뿌리 주민자치에 관심이 있어서 참여를 하고 싶을 때 회비로 인해서 참여 문턱이 높다는 거죠.”라고 말했다. 그러자 한 주민자치위원이 “그렇다면 이런 방법도 있습니다. 우리가 월 회의비를 받기 때문에 월 회의비 받으면 나눠서 납부하는 방식으로 그렇게 할 수 있고 젊은 청년들 오면 너무 좋죠. 데리고만 오십시오.”라고 말했다.

회비의 필요성에 대한 제대로 된 설명과 얼마를 걷는 것이 적절한가에 대해서 논의하는 과정은 갖지 못했다. 왜 그런 논의는 이뤄지지 않는 것일까. 회의에서 안건을 충분히 논의를 하는 것보다 저녁 식사가 더 중요하기 때문일까. 회의 시각은 18시 30분이 넘어 끝났다. 한 자문위원이 퇴장하면서 했던 말이 떠올랐다. “오늘 열의를 보니까 식당 예약한 18시 30분까지 마치기 힘들 거 같은데요.”