범섬. 멀리서 바라보면 큰 호랑이가 웅크리고 앉은 모습과 같아 붙여진 이름이다. 일제시대에는 '모기가 많다'는 이유로 문섬이라고도 불렸다. 작은 배가 섬 가까이에 달하자 호랑이의 콧구멍으로 불리는 해식쌍굴이 위용을 드러냈다.

녹색연합과 제주투데이는 공동으로 제주 바다의 주요 환경의제를 발굴하고, 공론화 및 대안을 논의하는 '2023 제주해양포럼'을 지난달부터 매달 1차례 이어나가고 있다.

두번째 열린 26일에는 천연기념물 제421호로 지정된 서귀포시 서귀동 일대 해양보호구역 범섬에 대한 선박 답사가 이뤄졌다. 해설은 윤상훈 '파란' 창립준비위원회 위원장이 맡았다.

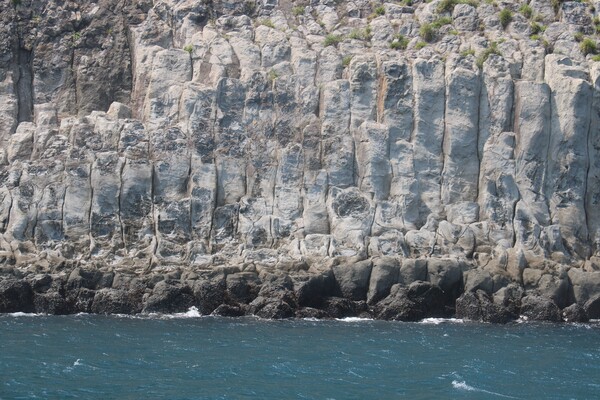

주상절리대는 제주 곳곳에서 볼 수 있지만, 범섬 뒷편은 독보적이다. 중간부에 연갈색 띠가 무늬처럼 둘러져 있기도 했다. 윤 위원장은 "화산 폭발로 섬이 만들어질 당시 물에 잠겨 있던 범섬의 흔적"이라고 설명했다.

섬 왼편에 있는 해식동굴로 배가 진입하자 신비로움을 넘어 기이함까지 느껴졌다. 높다란 동굴 천장 틈에는 앉아있는 새들이 작은 날갯짓을 했다. 새끼섬 윗편에는 작은 바위가 툭 튀어나와 있는데, 당초 3개가 있다가 강한 바람에 떨어져 나갔다고 한다.

잔잔한 바다 밑에는 맨드라미를 닮은 연산호군락이 꽃동네를 이루고 있다고 윤 위원장은 설명했다. 특히 범선과 법환포구, 강정 사이에 분포한 산호정원 일대는 전세계적으로 독보적이라는 평가를 받고 있다. 이러한 점 때문에 범섬과 더불어 천연기념물(제442호)로 지정되기도 했다.

윤 위원장은 "열대.아열대 지역 산호들은 보통 석회질의 딱딱한 몸통을 가진 형태다. 하지만 제주에는 부드러운 겉표면과 유연한 줄기구조로 이뤄져 있는 산호가 군락을 이루고 있어 보전가치가 높다"고 강조했다.

한편, 제주투데이와 녹색연합은 이날 해양수산부 해중경관지구 조성사업 예정지 답사까지 마친 뒤 '해양보호구역 확대와 관리 방안'을 주제로 논의했다.