소길리. 제주시 애월읍에 위치한 마을이다. 멀지 않은 과거에 이효리가 살았던 마을로 유명하며, 자연경관이 아름답고 평화로운 분위기로 관광객들에게 인기가 급상승한 곳이기도 하다. 때문에 소길리 주면에는 고급 주택들과 카페들이 부쩍 많이 생겨나기도 했다.

일 때문에 알게 된 소길리 원주민의 이야기에 의하면 소길리의 땅값이 근래에 부쩍이나 올랐다며 이를 좋아해야 할지 말아야 할지 깊은 한숨을 쉬시더라.

소길리(召吉里)의 옛 이름은 쉐질이다. 소의 제주도 방언인 쉐와 길의 제주도 방언인 질이 합쳐져 ‘소가 다니는 길’이라는 의미의 쉐질로 불리웠다. 마을 이름의 유래에서 알 수 있듯이 과거부터 소길리는 인적이 뜸한 외딴 마을이었다. 최근 유명 연예인과의 인연으로 제주에서도 핫(hot)한 관광지로 변모했지만 말이다.

이러한 이야기를 가지고 있기에 소길리에 ‘입다(ipda)’라는 공연장이 있다는 사실은 의외다. 어찌 보면 이해가 간다.

입다의 주인장은 작년 여름 ‘평대리 선셋 바당’ 공연무대를 통해 존재를 알게 된 인연이다. 그때는 ‘이디라마’라는 뮤지션의 신분으로 무대에서 연주하고 노래하는 가수였는데, 지금은 소길리 공연장의 주인 신분이다.

SNS를 통해 심신찮게 입다의 공연소식들이 올라오는 것을 보고 궁금도 하여 내심 찾아가야지 하는 의지가 생겼다. 그러나 소길리로의 접근성은 또 다른 의미였기에 주저했던 것도 솔직한 사실이었다.

그렇다고 언제까지 미룰 수는 없는 일이지 않나? 2024년 7월 19일 금요일 저녁으로 결정했다. ‘김반장과 생기복덕’의 공연이 그날로 공지된 연유이기에.

삼양집에서 차로 달려 약 1시간 넘게 걸려 입다에 도착했다. 찻길에서 그 출입구를 찾기 어려웠는데, 작고 앙증맞은 나무 입간판을 발견했다.

작은 길을 통해 입다의 공연장에 들어갈 수 있었다.작은 공연장과 분주히 움직이는 스태프들을 목격했다. 때마침 소길리 공연장을 정리하고 있는 주인인 이디라마님을 만났다. 그에게 한마디 건넸다.

“이디라마님은 용기 있으신 분이시군요!”

나름 제주의 공연장을 찾아다녔던 나에게 있어 입다의 위치와 또 그 접근성은 커다란 용기를 가지지 않고선 타인들에게 쉬이 그 존재를 허락지 않을 곳이기 때문이었다.

거기에 더해 입장료는 2만5000원. 홍대 공연장의 입장료를 떠올리는 가격이다. 여러 면에서 신기했다. 마음 한편에서는 '과연?'이라는 물음표가 떠오르지 않을 수 없었다. 의문에 대한 해답은 공연에서 찾았다.

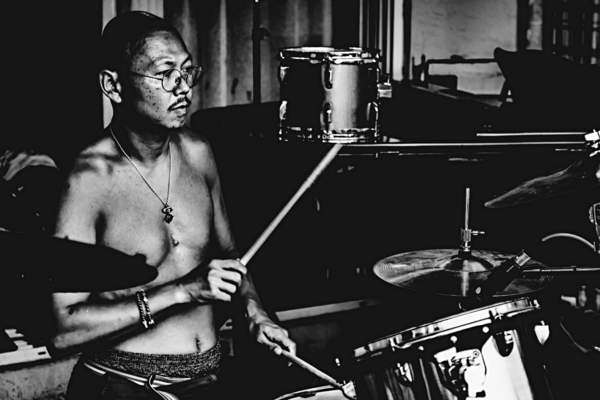

‘김반장과 생기복덕’. 이날 소길리 공연의 주인공이다. 드럼 보컬 김반장(윈드시티 리더), 기타에 김세형을 주축으로 구성된 2인조 록밴드이다. 그들은 한국전통의 장단과 아프로비트 포스트 록, 노이즈 록을 나름 맛 좋게 비벼서 ‘생기복덕’만의 색채가 강한, 독특하고 새로운 음악을 만들어 가고 있다(입다 SNS 인용).

나에겐 생소한 밴드이다. 그도 그럴 것이 이들은 제주도의 팀이 아닌 육지부 뮤지션이기 때문이다. 밴드의 이름에서부터 독특함과 신묘한 기운을 감지했다. 리허설을 하는 그들의 모습에서 나의 예감이 틀리지 않았음을 확인했다. 흔하지 않은 드럼과 기타 2인조 구성, 거기에 더해 리더인 김반장의 외모와 복식은 확실히 튀었다.

약속된 공연 시간이 다가오며 관람객들이 하나둘 입장하기 시작했다. 이 낯설고 외진 공연장에서 펼쳐지는 무대를 보기 위해 적지 않은 입장료를 흔쾌히 지불하며 찾아온 것이다. 문화의 힘이란 시간과 장소를 초월한다는 정의를 검증하는 순간이었다.

밤 8시. 뉘엿뉘엿 해가 넘어가고 입다의 야외 공연은 그렇게 시작됐다(공연영상 Link).

과연 ‘생기복덕’의 무대는 밴드 이름만큼이나 지금껏 경험치 못했던 내 눈과 두 귀에 생경한 즐거움을 가져다줬다. 우리나라 전통 장단과 가락, 민요를 절묘하게 록의 형태로 융합한 실험적인 음악이었다.

한국적인 것과 외국의 장르에 대한 크로스오버는 뮤지션들에 의해 여러번이 실험되었고 또 대중에게 그 형태를 선보인 적이 있었다. 그중에서도 록의 형태로 해석된 몇몇 유명 뮤지션들의 곡들도 찾아들었던 나였다.

생기복덕의 시도와 접근은 독특했고 또 용감했다. 무려 굿의 중얼거림까지 가사로 차용하고 음악으로 입혀 버렸는데 내게 전달된 그들의 해석은 이질적이지가 않았다. 오히려 그들의 주문에 홀려버렸다.

2인조라는 핸디캡이 있었지만 매스 록(Math Rock)을 연상시키는 드럼드럼 박자의 변화무쌍한 진행으로 빈공간을 채웠고, 곡당 최소 8분에서 10여분을 넘나드는 프로그래시브한 연주로 관객들의 혼을 빼놓았다.

이들의 무대 만큼이나 인상적이었던 장면이 있었다. 이 외진 소길리의 작은 공연장을 가득 메운 30~35명 정도의 관객들이었다. 관객들은 대중적인 것과는 결이 다른 경계선 분명한 생기복덕의 라이브 무대를 즐기고 또 환호하며 무아지경의 춤을 췄다(Link).

마지막 앙코르와 함께 생기복덕의 무대는 마무리됐다. 한동안 밴드와 관객들의 물아일체 된 라이브의 진한 여운이 소길리의 밤공기에 멤돌았다.

소길리 외진 곳 작은 공연장에서 울려퍼진 변칙의 드럼소리, 이펙터 가득 먹인 일렉기타의 음과 자유영혼의 관객들, 그리고 개구리 울음소리, 이름 모를 풀벌레들이 스르륵 우는 소리가 감독과 주인공, 조연이 된 한편의 독립 영화 같았다.

Rock음악을 하두 좋아해서

락하두라 스스로를 자칭하는

평범한 중년의 제주도민.