내가 섬에서 태어났다는 것을 인식한 것은 열세 살 무렵이었다. 별도봉에서 친구들과 놀다가 혼자 빠져나와 산지등대에 갔다. 그곳에 앉아 수평선을 바라보는데 처음 느껴보는 고독이 파도처럼 밀려왔다.

제주도 주변의 섬들을 모두 돌아다닌 뒤 그 섬들에 관한 책을 내면 어떨까, 하고 생각한 적 있다. 하지만 나는 모험가가 될 수 없는 체질이다. 멀미를 심하게 한다. 마라도 가는 배에서도 속이 울렁거린다. 목포로 가는 배는 치과만큼 곤혹스러웠다. 친구가 해군에 함께 지원하고자 했을 때 멀미 때문에 손사래를 쳤다. 뱃고동 소리만 들려도 멀미가 난다.

나는 지도를 보는 걸 좋아했다. 학창시절 시험이 코앞인데도 지리부도를 펼쳐 상상으로 여행했다. 지도를 보고 있으면 나는 어느새 태평양의 어느 섬에 가 있거나 사막을 걷곤 했다. 음악은 그런 여행의 나침반이 되어 주었다. 어차피 목적지가 없는 여행이기에 음악이 흐르는 데로 흘러가면 그만이었다. 그러면서 만나는 낯선 지명들은 별처럼 아름다웠다.

엔섬헤덴은 북극해에는 있는 무인도다. 노르웨이어로 외로움을 뜻한다. 우도보다 세 배 넓다. 사람은 살지 않는다. 기상 관측소가 있지만 눈 속에 파묻혀 있다. 이 섬에서는 공룡의 목뼈가 발견되기도 했다. 1942년 독일 해군이 섬에 포격을 가했다. 관측소에서 기압, 기온, 풍향, 구름의 고도, 우주 방사선 등을 측정하던 근무자들은 포격에 의해 숨을 거두었다. 지금은 러시아 과학자들에 의한 북극해 연구의 흔적만 남아있다.

인도양에 있는 섬 포세시옹은 프랑스인이 발견해서 프랑스의 영토가 되었다. 미지의 섬을 발견한 프랑스 사람들은 이곳의 지명으로 쥘 베른의 소설 제목을 사용했다. 『해저 2만리』의 주인공 사이러스 스미스는 “나는 있는 길을 따라가지 않는다. 내 뒤로 길이 생겨난다.”라고 말한다. 난파를 각오하고 접근해야 한다는 이 섬에는 그래도 서른 명 가량이 거주한다.

인도양에 크리스마스섬도 있다. 어렸을 때 누나의 지리부도에서 처음 만났다. 이 섬에서는 언제나 크리스마스 트리가 반짝일 것만 같았다. 오스트레일리아는 이곳에 난민 수용소를 만들어 운영했다. 이곳에서 폭동이 일어난 적도 있다. 코로나가 중국 우한에서 발생했을 때 중국에 있던 자국민들을 전세기로 수송해 이곳에 머물게 했다. 예전에는 영국과 미국의 핵실험 장소로 이용되기도 했다.

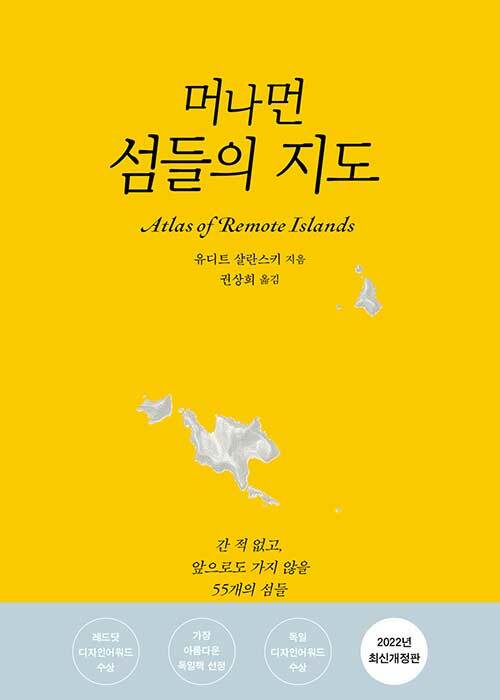

유디트 샬란스키가 자신의 책 『머나먼 섬들의 지도』에 제주도를 담았다면 뭐라고 썼을까. 틀림없이 이 섬의 신들과 신축민란, 4·3 등을 거론했을 것이다. 아니면 오름, 곶자왈, 용암동굴 등의 내용만으로도 쓸 내용은 충분할 것이다. 이 책의 부제는 “간 적 없고, 앞으로도 가지 않을 55개의 섬들”이다. 섬의 아득한 특성을 부제가 잘 말해준다. 이 책이 처음 독일에서 나왔을 때 그해 가장 아름다운 독일 책에 선정된 까닭도 섬이어서 가능했을 것이다.

'시인부부의 제주탐독'은 김신숙 시인과 현택훈 시인이 매주 번갈아가며 제주 작가의 작품을 읽고 소개하는 코너다. 김신숙 시인은 시집 『우리는 한쪽 밤에서 잠을 자고』, 동시집 『열두 살 해녀』를 썼다. 현택훈 시인은 시집 『지구 레코드』, 『남방큰돌고래』, 『난 아무 곳에도 가지 않아요』, 음악 산문집 『기억에서 들리는 소리는 녹슬지 않는다』를 썼다. 두 부부가 만나고, 읽고, 지지고, 볶는 제주 작가와 제주 문학. '시인부부의 제주탐독'은 매주 1회 게재한다.<편집자 주>