터키에 있는 두 번째로 큰 도시, 이스탄불. 2022년 1600만 사람이 산다. 서울보단 인구밀도가 높진 않다. 이스탄불은 지난날엔 콘스탄티노플로 불렸다. 지금부터 천 년 전 지구에서 가장 큰 도시였다. “비잔틴 제국의 수도 콘스탄티노플은 상업과 무역의 중심지로 번성했지만, 상업으로 얻은 이득이 상인들의 손으로 들어간 것은 아니다.”(타로홀릭 블로그 글 ‘비잔틴과 콘스탄티노플’)

“13~14세기 오스만족은 마침내 서부 아나톨리아와 남동부 유럽의 비잔틴 영토를 차지하고 그리도교를 신봉하는 발칸 국가들을 속국으로 삼았으며, 동부 아나톨리아의 투르크멘 공국을 점령했다. 15세기에는 더 나아가 발칸 속국들을 직접 통치하고, 1453년 콘스탄티노플을 정복하여 유프라테스 강(동쪽)과 헝가리(서쪽)까지 영토를 넓혔다. 16세기말경에는 그 세력이 절정에 달해 발칸 제국과 중부 유럽의 헝가리, 중동, 북아프리카 지역 대부분을 포함하는 대제국을 건설했다.”(다음백과 ‘튀르키예 역사’) 이 뒤로는 몰락하는 길을 걸었다. 이스탄불의 역사다.

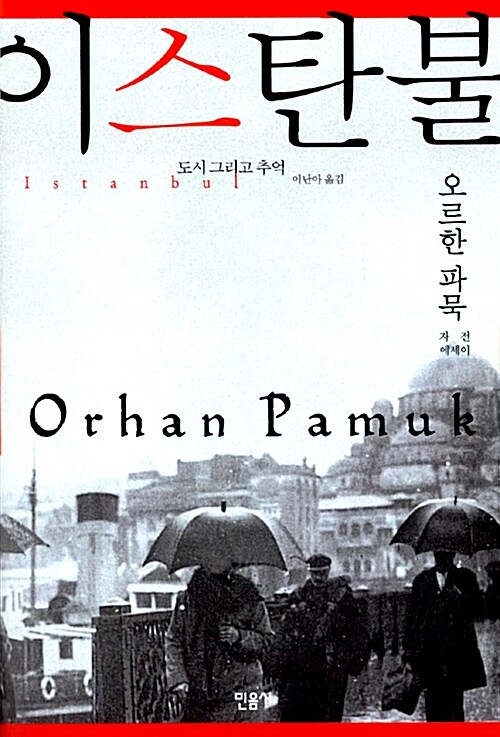

글쓴이 파묵은 몰락한 이스탄불에서 태어나서 지금껏 살고 있다. 그는 1952년에 태어났다. 2006년 54살 때 노벨문학상을 받는다. 그가 쓴 소설들이 ‘문화들 간의 충돌과 얽힘을 나타내는 새로운 상징들을 발견했다’고 심사위원들은 말했다. 이 책을 낸 편집자 말을 따르면, 문명 간의 충돌, 이슬람과 세속화된 민족주의 간의 관계 등을 주제로 글을 썼다.

이 책은 2003년에 나왔다. 파묵이 태어나서 어떻게 소설가가 되었는지 쓴다. 그는 이스탄불이 오래 전에 오랫동안 문명과 상업 중심지였다는 사실에 기뻐한다. 아니 그 뒤로 유럽 기독교문명으로부터 뒤떨어지면서 아픔을 느낀다. 몸은 이슬람이지만 마음은 프랑스 파리를 중심으로 한 유럽문화를 그리워한다. 이 책에는 ‘비애’라는 말이 자주 나온다. 옮긴이는 우리말 ‘한’에 가깝다고 한다. 그냥 슬픔이 아니라 마음 깊은 곳에 맺힌 ‘한’말이다. 파묵이 살아온 삶은 이스탄불이 겪은 삶과 비슷하다.

이스탄불도 오래 영광과 번영을 뒤로 하고 낙후되어 갔듯이, 파묵 집안도 한동안 돈과 명예를 다 가졌다가 몰락했다. 어머니는 오르한 파묵이 안정된 일터를 찾아서 돈벌이를 잘하기를 바랐다. 몰락한 도시에서는 돈을 많이 버는 것만이 다른 사람들이 알아준다고. 하지만 그는 작가의 길을 걸었다. 어머니와 다투거나 마음 다치는 일이 있으면, 그는 이스탄불 밤길을 혼자 걸었다. 그는 이스탄불에 있는 현대식 아파트보다 낡은 건물을 좋아했다. 오래된 건물을 보면 이스탄불 영광이 끝나서 싫기도 했지만, 그 폐허에 남아있는 풍경은, 그 마음에 뿌리박혀 있는 어루만질 수 없는 슬픔과 맞닿았다.

오르한 파묵에겐 ‘두 번째 세계’가 있다. 지금 있는 현실을 벗어난 또 다른 세계다. 그가 자기 집에 있지 않고, 다른 집에서 더 좋은 모습으로 있다고 꿈꾼다. 이것은 단지 장소만을 말하지 않는다. 어떤 물체를 보고도 마음껏 상상한다. 구석진 다락방에 올라가서, 그곳을 배라고 여기고 스스로 선장이 되어 넓은 바다로 떠난다. 이런 상상력이 그를 작가로 만들었으리라. 아니 이런 몽상이 있어서 삶을 이어갈 수 있었다. 남들에겐 말하지 못하는 비밀이, 말할 수 없는 꿈이, 삶을 이끄는 힘이 되었다. 이 책에선 그 이야기를 조금씩 풀어놓았다.

나는 이 책을 읽으며 안타까운 생각이 들었다. 터키 작가들은 서구문명과 발전, 예술을 그리워한다. 물론 오르한 파묵은 그런 세계를 동경하는 터키 작가들을 안 좋게 보았다. 하지만 그도 지난날 비잔틴제국 때 번성했던 이스탄불을 못 잊어 한다. 그런 제국을 세우느라 수많은 민중들이 죽었다. 그는 그것을 보았을까? 그는 이스탄불에서 가난하게 사는 뒷골목 민중들을 아껴서, 그림도 그리고 글도 썼다. 그들을 그냥 풍경으로만 보지 않았기를 바란다.

글쓴이 은종복 씨는 제주시 구좌읍 세화리에 위치한 인문사회과학 책방 '제주풀무질'의 일꾼이라고 자기 자신을 소개한다. 책과 사회를 또박또박 읽어내려가는 [또밖또북] 코너로 매달 마지막 주에 독자들과 만난다.