전쟁은 왜 일어나는 것일까. 군대가 없고 총과 대포와 미사일이 없다면 세상이 얼마나 평화로울까. 군대가 없는 나라도 있다. 아이슬란드, 코스타리카, 파나마 외에 30개 나라다. 다른 나라들은 모두 지금도 스스로 나라를 지키겠다며 첨단무기를 사들이고 만들고, 만들어서 팔고 있다.

우리나라도 마찬가지다. 이제는 핵무기를 갖고 싶어서 안달이다. 한반도 북녘에 핵무기가 있으니 우리도 있어야 한다는 주장이다. 사람들은 전쟁을 할 때 '좋은' 무기를 쓰려 한다. 좋은 무기라는 것이 있는지 모르겠지만 사람들을 겁주는 무기가 있으면 이길 수 있다고 생각한다. 무기는 갖고 있으면 쓰고 싶은 마음이 들게 한다. 말로는 다른 나라가 쳐들어올 때 방어용으로 쓴다고 하지만 그것은 거짓이다. 모든 무기는 공격하려고 만든다.

요즘은 사람 없이 저절로 움직이는 살인 무기인 드론과 미사일이 있어서 가만히 지휘본부에 앉아서 사람들을 죽인다. 전쟁터에서 사람이 죽어가는 눈빛을 보지 않고, 사람을 죽이다보니 전쟁이 무슨 컴퓨터 전자놀이처럼 되었다.

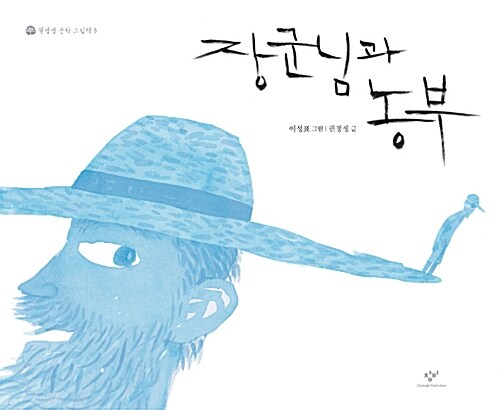

《장군님과 농부》 에는 군대를 이끌었던 장군과 땅을 일구며 평화롭게 살던 농사꾼이 나온다. 장군은 전쟁이 터지자 부하들과 백성들을 버리고 혼자 살겠다고 도망쳤다. 모든 장군들이 그런 것은 아니지만 장군들은 전쟁을 위에서 지휘할 뿐이지 전쟁터에서 직접 싸우지는 않는다. 장군은 처참하게 부하들이 죽고, 사람이 살 수가 없어 텅 빈 마을을 본다. 장군은 오로지 자기 목숨만을 귀하게 여기며 전쟁터에서 도망쳤다. 전쟁으로 사람들이 모두 떠난 마을에도 봉숭아는 피었다. 집들은 사람들이 바로 돌아올 것처럼 방문은 닫혀 있지 않았다.

모두 떠난 마을에는 딱 한 사람, 나이가 든 농사꾼이 살았다. 그는 전쟁이 났지만 가을이 오면 곡식을 거둬들일 생각이다. 그 농사꾼은 전쟁이 나도 땅을 일구며 평화롭게 살고 싶을 뿐이었다. 장군은 배가 고팠고 잠자리가 있어야 했다. 농사꾼은 아껴 둔 감자를 주고 잠자리로 편하게 해 주었다. 농사꾼은, 장군을 나라를 지켜야 할 훌륭한 사람으로 생각했다. 장군은 마을까지 대포 소리가 들리자 마을에서 농사를 지으며 살겠다는 농사꾼을 꼬드겨서 마을을 떠난다. 마을을 떠나서 바다까지 간다. 장군은 바다를 건너서 더 도망을 치고 싶었지만 배를 만들 수 없었다.

농사꾼은 말한다. “저희 농부들은 무슨 일이나 조금씩 다 할 줄 압니다. 목수 일도요. 어릴 때부터 팽이도 다듬고 나막신도 만들었지요. 그리고 집도 짓고, 밭을 가는 쟁기도 모두 손수 만들어 씁니다.” 결국 농사꾼이 만든 뗏목을 타고 바다를 건너 사람이 살지 않는 섬에 다다른다. 섬에는 스스로 자란 먹을거리가 있어 씨앗을 심고 농사를 지어 살 수 있었다. 물론 이것도 모두 늙은 농사꾼이 한 일이다. 여러 날이 지나 섬으로 배를 타고 백성들과 군인들이 온다. 그들은 섬에 오르자 절을 한다. 장군이 아니라 농부 할아버지에게 말이다. “할아버지, 앞으로 할아버지를 저희들의 장군으로 모시겠습니다.” “나는 장군이 될 수 없지만, 장군이 되는 것도 싫습니다.” “그렇습니다, 할아버지. 그렇게 장군이 되기 싫은 분이 바로 장군의 자격이 있는 것입니다. 우리 모든 백성들이 바로 장군인 것입니다.”

사람이 살면서 군인은 없어도 살 수 있지만, 먹을거리를 일구는 농사꾼이 없으면 살 수 없다. 이 책에 나오는 것처럼 농사꾼은 총을 들지 않았지만 나라를 지키는 장군인 것이다. 나라가 위태로울 땐 그런 농사꾼과 백성들이 목숨을 걸고 나선다.

이 그림책엔 전쟁터에서 도망친 장군은 언제나 검은 안경을 쓰고 있고, 농사꾼은 사람 좋은 웃음을 머금고 있다. 검은 안경을 낀 장군이 평화롭게 농사를 짓는 날은 언제쯤 올까.

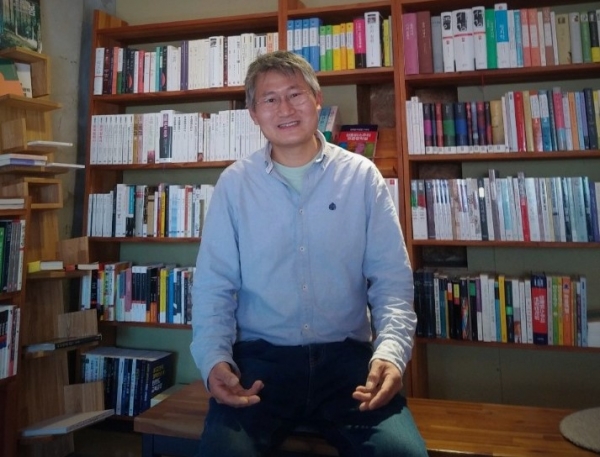

글쓴이 은종복 씨는 제주시 구좌읍 세화리에 위치한 인문사회과학 책방 '제주풀무질'의 일꾼이라고 자기 자신을 소개한다. 책과 사회를 또박또박 읽어내려가는 [또밖또북] 코너로 매달 마지막 주에 독자들과 만난다.