제주4·3은 누구의 역사일까. 희생자의 역사인가, 아니면 미군정과 이승만 정부의 역사인가. 이를 민중의 역사로 새로 써넣으려는 논의의 장이 마련된다.

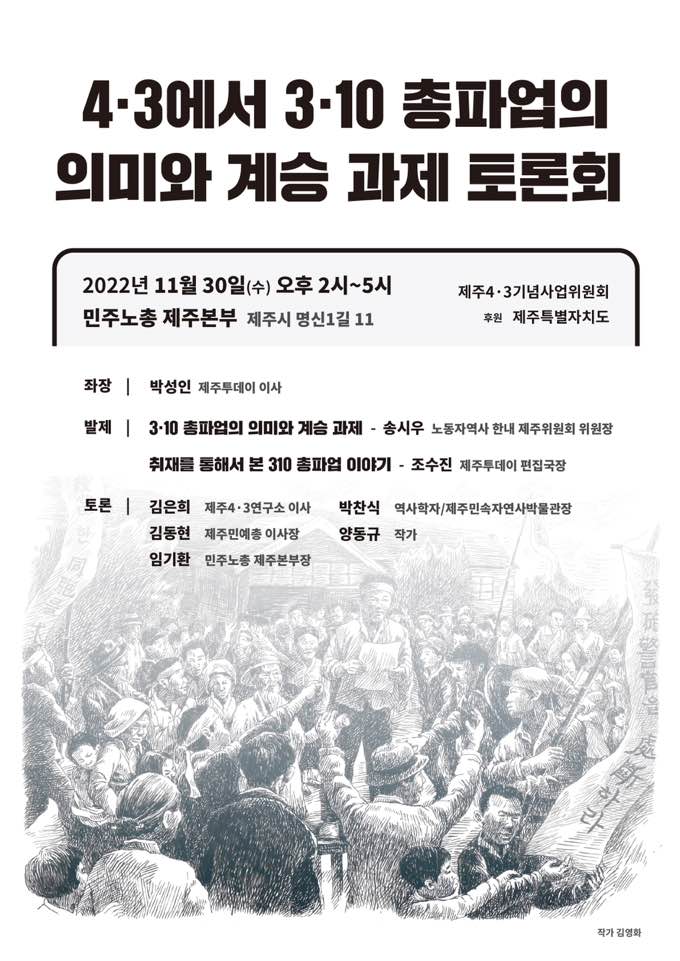

제주4·3기념사업위원회는 오는 30일 오후 2시 민주노총 제주본부에서 ‘4·3에서 3·10총파업의 의미와 계승 과제 토론회’가 열린다고 22일 밝혔다.

제주4·3의 주체를 찾으려면 드러나지 않은 역사에 대한 조사가 필요하다. 4·3의 기점인 1947년 3월1일, 그리고 무장봉기가 일어난 1948년 4월3일 사이엔 잘 알려지지 않은 시위가 있었다.

3·1만세운동을 기념해 민중들이 대회를 열었던 날, 공권력의 과잉 진압으로 민간인 6명이 경찰의 총탄에 목숨을 잃는 발포사건이 발생했다.

이 사건에 대해 경찰도 미군정도 진상을 제대로 밝힌다거나 책임을 지지 않자 제주사회 여론은 악화됐다. 좌익세력을 중심으로 사상자 구호금 모금 활동과 발포사건에 대해 항의하는 움직임이 나타났다.

분노한 제주 민중은 3월10일 전무후무한 총파업에 나선다. 제주도청을 시작으로 각 직장마다 3·1사건 투쟁위원회가 결성돼 파업에 돌입했다. 각급 학교 교사와 학생, 은행, 통신기관, 운송업체, 공장의 관리자와 노동자, 미군정청 통역까지 참여하는 민관 합동의 대파업이었다.

총파업을 바탕으로 4·3의 역사를 재구성하기 위해 제주투데이와 제주4·3기념사업위원회는 지난 3월부터 3·1발포사건 및 3·10총파업과 관련한 문헌자료를 수집·분석하고 도내 12개 읍면별 현지 조사를 진행하고 있다.

이번 토론회는 지금까지의 조사 결과를 토대로 민중들이 4·3의 주체로 섰던 현장을 공유하기 위해 마련됐다. 조사·연구팀(팀장 박찬식)이 주제 발제와 토론 패널로 참여해 토론을 이끌어간다.

박성인 제주투데이 이사가 좌장을 맡고 송시우 노동자역사 한내 제주위원회 위원장이 ‘3·10총파업의 의미와 계승 과제’ 주제 발표, 조수진 제주투데이 편집국장이 ‘취재를 통해서 본 3·10총파업’ 주제 발표를 맡는다.

토론자로 김은희 제주4·3연구소 이사와 박찬식 역사학자·제주민속자연사박물관장, 김동현 제주민예총 이사장, 양동규 작가, 임기환 민주노총 제주본부장이 참석한다.