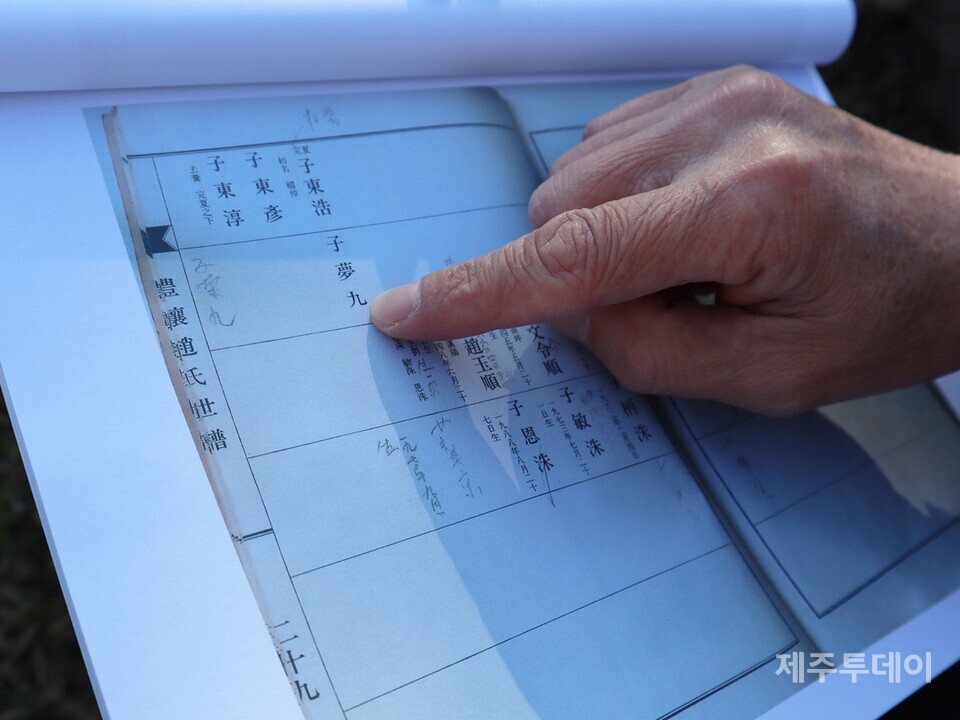

조몽구는 1908년 풍양조씨 조동권의 아들로 표선면 성읍리 872번지에서 태어났다. 이 집은 제주도 중요민속자료 제68호로 지정된 집이다. 형은 광복 후 초대 표선면장을 지낸 조범구(趙範九)다. 집안 족보(풍양조씨 세보)를 보면 14세 ‘몽구’ 이외에는 기록이 없다.

성읍에서 정의공립보통학교(4년제)를 졸업 후 제주공립보통학교(6년제)에 편입하여 졸업을 하고, 경성공립제1고등보통학교에 진학하였으나, 4학년 때에 반일투쟁 동맹휴학을 주동한 혐의로 퇴학을 당했다.

#항일운동을 위해 사회주의를 배우다

1928년 8월 일본으로 건너가 와세다대학(早稲田大學) 전문부 정치과에 입학하여 수학하다가 학비 난으로 중퇴한 후, 대판시 유리공장(松野硝子)의 노동자로 있다가 오사카 조선노동조합에 가입하여 노동운동을 하게 된다. 항일운동을 전개하면서 이를 강화하기 위해서는 사회주의 사상이 필요함을 인식하게 되었고, 특히 정의공립보통학교 시절 은사인 김문준(金文準)의 사상과 행동에 많은 영향을 받았다.

1929년 8월 25일 조선노동조합 나니와(浪速)지부 사무실에서 신간회 오사카지회 확대 간부회의를 개최하여 김문준은 검사위원장으로, 조몽구는 전형위원 겸 간사 후보로, 김달준(金達俊)과 김용해(金容海)는 간사로 활동하였다.

1929년 12월 14일 재일본 조선노동총동맹 대표자 회의가 오사카에서 극비리에 개최될 때, 김문준, 조몽구 2인이 대표로 참석하여 재일본노동총동맹을 해소하고 일본 노동조합전국협의회(全協)에 가입하기로 결정했다. 전협은 일본공산당의 외곽 지원 단체이며, 일본공산당은 조선과 대만의 독립을 중요 강령으로 삼고 있었다. 이런 관계로 조선노동총동맹을 전협 조선인회로 개편한 것이며, 중앙집행위원을 구성할 때 김문준과 조몽구 2인도 피선되었다.

1930년 1월 26일 오사카에서 조몽구의 노동운동 세력은 일본의 사회주의자 기다가와(北川榮造)의 세력과 합쳐 제국주의 노선에 대응하면서, 오사카 지방 선거투쟁 동맹을 조직하였다. 그 후 제국주의 노선에 대응하면서 전국산업별노동조합 오사카지부협의회 책임자가 되었다.

#제국주의에 저항한 운동가

1930년 4월 제주 출신들이 ‘우리는 우리 배로’라는 슬로건을 내세우고 자주운항운동을 좌우 합작으로 추진할 때, 조몽구는 문창래(文昌來), 김달준과 협력하면서 동아통항조합(東亞通航組合)을 결성하여 운영하던 중 일본의 방해로 실패하였다.

1931년 5월 초 ‘소비에트 러시아를 수호하라’, ‘중국 혁명을 수호하라’, ‘일본공산당 만세’ 등의 표어와 전협화학노조 오사카 선전물 지방 뉴스에 ‘전쟁과 노동자’란 유인물 등을 작성하여 배포하였다.

또 일본공산당의 보조적 기관지 ‘제2무산자신문’ 등을 배포하였다. 전협의 화학노동조합을 오사카지부로 해소한 후에는 오사카지부에 속하고, 1931년부터 지부의 책임자로 활동하면서 6월 하순부터 전국산업별노동조합오사카지부협의회의 책임자가 되었다.

일본공산당에서 활동한 사건으로 대판지방재판소에서 치안유지법 위반죄로 1933년 6월 18일 징역 4년의 선고를 받아 도쿠시마(德島) 형무소에서 복역하다가, 출소한 후 제주도에 강제 송환된다.

전후 일본에서는 일본 제국주의 압제 밑에 사회주의 운동과 노동운동을 통하여 투쟁한 인사들을 기리기 위하여, 오사카성 공원 안에 ‘현창대판사회운동지전사비(顯彰大阪社會運動之戰士碑)’가 세워졌는데, 이 비석에 김문준과 조몽구의 이름이 올라 있다. 두 사람의 사회주의 운동은 일본공산당이 인정할 정도로 유명하였음을 알 수 있다.

#해방 이후 제주에서

해방 후 서귀포에서 이창옥, 고중호 등이 중등과정인 형설중학원을 만들었는데, 남군 농회 창고를 빌려 공부했기에 ‘창고중학원’이란 별칭으로 많이 쓰였던 학교에서, 사회과 담당교사로도 근무한 적이 있었다. 이 학교는 3·1절 기념대회 및 3·10 총파업으로 이도백과 송태삼이 벌금형과 징역형을 선고받으면서 폐교가 된다.

1945년 9월 10일(23일이라는 설도 있음) 제주농업학교에서 결성된 제주도건국준비위원회에서 조몽구는 표선면 대표로 집행위원 및 조직부장 대리의 역할을 맡게 된다. 조몽구의 형 조범구는 일제강점기에 표선면사무소 회계업무를 맡은 적이 있었는데, 동생 조몽구의 추천으로 표선면 건국준비위원회위원장과 표선면장이 된다.

해방 직후에 제주에 최초로 결성된 정당조직은 조선공산당제주도위원회(결성 시기는 1945년 10월 초 또는 12월 9일이라는 설도 있음)였다. 중앙의 정치변화에 따라 ’조선공산당제주도위원회‘가 ’남로당제주도위원회‘로 명칭이 변경된다. 여기에 조몽구가 주도적으로 참여하게 된다.

1947년 2월 12일(1946년 12월이라는 다른 설도 있음) 애월면에서 결성된 남로당전남도당제주도위원회를 결성할 때, 조직부장으로, 9월에 당시 제주도당 당책 김유환(金瑬煥)의 지시로 당 부책임자의 지위에 올라, 1948년 1월 초순경까지 부책 또는 당책 대리로 활동했다. 직접 지휘하에 제주도당 기관지 ’혈화(血火)‘를 매주 약 1천 매씩 발간하고 선전 교양을 철저히 하여, 당원을 만 5천 명까지 확대 강화하였다.

1947년 2월 23일 제주도 민전 결성대회에서 조몽구는 친일파 문제를 거론하면서 ’악질 중의 악질은 과거 일제에 아부하던 자로서 또다시 권세를 부려 보려고 인민위원회에 가담했다가 탄압이 심함을 보고 슬그머니 빠져서 자취를 감추고 있는 기회주의자들이다.’라고 지적하였다.

또한 여성동맹 위원장까지 지냈던 조천면 북촌리 출신의 한 할머니는 이렇게 증언한다. ‘1946년까지는 조직 지도원이 마을에 와서 당원들에게 교육을 시킨 적도 있었고, 조몽구 선생으로부터 고구마와 무를 배합해서 엿을 만드는 방법을 배우기도 했습니다.’

1948년 1월 22일, 조천의 남로당지부 회합과 관련해 106명이 검거되고, 1월 26일까지 115명이 추가로 붙잡혔다. 이 검거 선풍으로 인하여 남로당 제주도당 조직부서가 있었던 조천, 신촌뿐만 아니라 제주읍을 비롯해 도내 곳곳에서 핵심 당원들이 체포되었다.

봉기의 핵심인 김달삼도 붙잡혀 경찰서로 연행되어 오다가, 관덕정 앞에서 2명의 호송경관을 뿌리치고 도주했으며, 제주읍 칠성통 금강약방에 숨어 있던 조몽구는 경찰이 현장에 도착하기 바로 직전에 피신하여 제주측후소에 숨어 살았었다고 한다.

#앉아서 죽느냐, 일어나 싸우느냐

1948년 2월 이후 미군정과 치열한 대립 국면이 표출되면서 ‘앉아서 죽느냐’ 아니면 ‘일어나 싸우느냐’는 양자택일의 기로에 서게 된다. 봉기 논의 과정에서도 지도부 내에서조차 시기상조론과 강행론이 팽팽히 맞섰다. 결국 명분론과 위기설을 앞세운 강경파가 당 조직을 장악하게 됐다. 강경파의 대표적 인물은 김달삼이며, 온건파의 대표적 인물은 조몽구였다.

남로당제주도당 내부에서 무장투쟁이 결정된 것은 1948년 2월 신촌회의에서였다. 참석자는 조몽구, 이종우, 강대석, 김달삼, 이삼룡, 김두봉, 고칠종, 김양근 등 19명이다. 여기에서 강경파와 신중파가 갈렸다.

조몽구는 ‘우린 가진 것도 없는데, 더 지켜보자’고 했다. 이후 1948년 2월 25일 조천면 선흘리에서 조몽구, 김달삼, 김완배, 고칠종, 김용관, 강규찬, 고학 외 7명 등이 모여 남로당제주도당을 구국투쟁위원회로 개편한 것으로 알려진다.

한편 조몽구는 1948년 1월 초순 경 남조선노동당 전라남도당 본부로부터 소환을 받아 제주도를 벗어 나고자 했으나, 경찰의 엄중한 경비로 인하여 제주도 지방법원 서기과장인 송두현과 조진헌 집에서 6월 말까지 은신하였다.

이후 한라산으로 입산하였다가 1948년 8월 북한 해주에서 열린 남조선인민대표자대회에 참석하기 위해 극적으로 탈출했다고 전해진다. 화북에서 배를 구하기가 보통 쉽지 않았다. 그는 읍내 한약방에서 배를 구하기까지 한 달 동안 숨어 지내었다.

어느 날 정보 수사 경찰이 그 한약방을 들이닥쳤다. 그는 얼른 한약방 주인의 다리를 주무르면서 ‘아버님 걱정하지 마십시오’라고 응수했는데, 경찰은 누구인지 신분을 확인할 필요도 없고 의심할 수도 없었다. 위기 대처 능력이 뛰어나서 체포 위기를 넘기고 안세훈과 김달삼과는 따로 배를 마련해 화북포구를 통해 제주를 빠져나갔다.

#북에서 서울로, 부산으로, 다시 제주로

해주에서 열린 남조선인민대표자대회에 참석하였는데, 제주 출신으로 제1기 최고인민회의 대의원이 된 사람들은 안세훈, 김달삼, 강규찬, 이정숙, 고진희, 문등용, 강문석, 고경흠, 송성철 등이었으나, 조몽구는 여기에서 제외된다.

1949년 2월경부터 1950년 한국전쟁이 일어나기 전까지, 평안북도 정주농장의 양돈계장으로 돈종 개량사업에 종사하였다고 한다. 한국전쟁이 일어나자 조선노동당 중앙부로부터의 소환으로 연락부원 박모의 인솔하에 대남정치공작대를 조직 남하하여, 7월 13일경 남한 출신 의용대장에 배치된다. 의용군에 대한 ‘노동당 정신’의 고취 사업에 적극 종사할 임무를 부여받는다.

서울에서 출발하여 인민군과 같이 목포까지 내려왔는데 인천상륙작전으로 전세가 역전되자 후퇴하지 못하고, 농민으로 위장하여 산에서 땔나무를 해다가 팔면서 생계를 유지하는 생활을 하게 된다. 부산으로 이동하여 ’한성룡‘이라는 가명으로 생활했다.

그러던 어느 날 길에서 고향 사람을 만나게 되고 그 사람의 신고로 제주도 경찰국 사찰과에서 1951년 9월 초순에 사찰계장 이하 3명의 형사대를 파견한다. 결국 9월 30일 부산시 동강동 1가 길거리에서 조몽구를 체포한다.

1951년 11월 4일 경향신문에 따르면 제주도 경찰국에서 극비리에 수사를 진행하다 11월 1일 부산에서 조몽구를 체포했다고 보도했고, 1952년 5월 1일 제주신보에는 검거된 이후 경찰에서 조사 후 육군 특무대(CIC)에 이첩되어 한라산 유격대를 토벌하는 데 조몽구를 이용하는 작전을 세운다.

이 작전을 맡은 사람이 국회의장을 역임했던 508 특무대에 근무하는 김수한 중사였으나, 결국 실패로 끝나고 만다. 그 후 조몽구는 부산으로 이송되어 재판받게 되는데, 10년 형을 받아 진주형무소에서 복역하다 출소하여 고향 성읍리로 오게 된다.

#양푼 하나에 꽂힌 다섯 개의 숟가락

1948년 12월 22일, 토벌대는 조몽구가 도피했다는 이유로 아내 한정임(韓貞任), 어린 자녀 미연(美燕 9살), 남철(南哲 7살), 미근(美根 4살), 남후(南厚 2세)를 표선 바닷가 한모살에서 처형하였다. 출소한 이후 조몽구는 1971년 새로 성읍 출신 현두진을 아내로 맞이했는데, 제사를 지낼 때 양푼 하나에 메를 올려 여러 개의 수저를 꽂았다고 전해진다.

제주의 소설가 오성찬씨는 1989년 실천문학사에서 출간한 ’한 공산주의자를 위하여‘란 소설에서 조몽구를 주인공(주명구)으로 하여 글을 썼다. 소설 속의 그는 고향에서 꿩을 키우고 대죽을 심으며 말년을 보내지만, 평탄치 않아 일부 주민들에 의해 거리돌림과 뭇매를 맞으며 ’죽은 듯 엎드려 살려 한‘ 모습으로 그려져 있다.

#아버지 묘비에 들어가지 못한 ‘夢’

그는 철저히 일본에게 당하고, 북쪽에서도 소외되고 남쪽에서도 버림받은 상태에서 세상사에 대해 일체 말을 않고 지내다가, 1973년 12월 15일 65세로 사망하여 영주산에 조성된 성읍공동묘지에 처음으로 묻히게 된다. 후손이 없던 부인 현씨는 양지공원으로 가고, 조몽구의 묘는 2006년 9월 수산리 가족묘지로 이장하였다.

봉분 없이 평장으로 했는데, 묘비에는 ’東權二子處士豐壤趙公夢九 孺人淸州韓氏貞任之墓‘라는 글씨만 있고 다른 면에는 아무 글도 없다. 묘역 안에 새로 세운 다른 비석에도 모두 뒷면에 글자를 새기지 않았다. 앞줄에 자녀들의 묘가 있는데, 비석에는 ’豐壤趙公夢九子女 趙美燕 趙南哲 趙美根 趙南厚之墓‘(4남매 합묘)라고 하여 하나만 세워져 있다. 부친 조동권(趙東權)의 묘비에는 ’長男範九次□九‘라고 빈 자리가 있다. ‘夢’이라는 글자가 들어가야할 자리가 비어 있다.

※[다시 4·3을 찾다:3·10총파업에서 4·3으로] 연재에서 마을 명칭은 당시 행정구역 표기에 따른다. (예. 조천읍 →조천면, 제주시→제주읍)

※참고·인용자료

대구지방법원 판결문, 1952년 3월 5일, 형공비 제29호

오성찬, 1989, 한 공산주의자를 위하여, 서울: 실천문학사

제민일보4·3취재반, 1994, 4·3은 말한다 ①, 서울: 전예원

김찬흡, 2005, 제주 항일인사 실기, 북제주군, 제주: 일신옵셋인쇄사

김관후, 2018, 4·3과 인물, 제주문화원, 제주: 제주콤

정책연구관리시스템 프리즘 누리집, ‘제주4·3유적 Ⅱ’ (2023. 2. 1. 검색)

제주특별자치도 누리집, ‘국외(일본) 주요 항일운동’ (2023. 2. 1. 검색)

고영철의 역사교실 누리집, ‘성읍1리 조몽구(趙夢九) 지사 생가’ (2023. 2. 1. 검색)

국사편찬위원회 한국사데이터베이스 누리집, ‘治安維持法 竝에 出版法違反 事件 檢擧에 關한 件’ (2023. 2. 1. 검색)

국사편찬위원회 한국사데이터베이스 누리집, ‘1928 刑 5240/1928 豫 103/1930 刑公 99’ (2023. 2. 1. 검색)

국사편찬위원회 한국사데이터베이스 누리집, ‘일본에서의 한국인운동’ (2023. 2. 1. 검색)

국사편찬위원회 한국사데이터베이스 누리집, ‘제주도 경찰국, 4·3사건 주모자 趙夢九 체포 발표’ (2023. 2. 1. 검색)

세계한민족문화대전 누리집, ‘조몽구’ (2023. 2. 1. 검색)

제주투데이는 지난해부터 3·1발포사건 및 3·10총파업과 관련한 문헌자료를 수집·분석하고 도내 12개 읍면별 현지 조사를 진행, 결과를 20여차례에 걸쳐 연재한다. 제주4·3기념사업위원회가 공동 기획했으며 조사·연구팀은 박찬식 제주민속자연사박물관 관장이 팀장을 맡고 조사·집필 담당 연구원에 강호진 제주4·3기념사업위원회 집행위원장, 김동현 제주민예총 이사장, 김은희 제주4·3연구소 이사, 박성인 제주투데이 대표, 송시우 노동자역사 한내 제주위원장, 조수진 제주투데이 기자, 영상·삽화 등 기록 담당 연구원에 김영화 작가, 양동규 작가가 참여한다.