한강 작가의 노벨문학상 수상으로 4·3에 대한 전세계적인 관심이 뜨겁다. 제주의 각계각층에서도 이번 노벨상 수상이 4·3을 널리 알리고 희생자와 유족의 치유에 기여할 것이라는 점에서 환영하고 있다.

실제 한강의 노벨상 수상 이후 제주4·3평화공원과 제주4·3평화기념관 방문객이 대폭 늘어나고 있으며, 향후 4·3과 한강 작가의 작품을 주제로 한 행사 개최 및 콘텐츠 개발도 이어질 것으로 보인다. 그러나 이러한 과정은 4·3을 얼마나 많이 알리느냐를 넘어 4·3의 역사와 제주 사회에 어떠한 의미인지를 고민하는 기회가 돼야 할 것이다.

여성의 경험이 배제된 4·3의 역사, 온전한 역사 정립을 위한 과제

그동안 남성들의 역사로 이루어져 왔던 공적 역사에서 ‘여성’이 비가시화돼 왔듯이, 기존의 4·3연구와 진상규명 과정에서 여성은 찾아보기 어려웠다. 기존의 4·3연구는 남성, 국가, 지배담론 중심으로 이루어져, 여성들의 경험과 역할은 충분히 다루어지지 못했다.

진상규명과 명예회복 담론 하에서 정치적 사건이나 군사적 사건들은 공식적이고 사회적인 것으로 인정받았지만, 여성들의 자녀 양육이나 가족과 마을 재건을 위한 노동은 ‘고생담’ 또는 ‘개인적인 사건’으로 인식됐다. 4·3 관련 여성의 경험에 주목하여 여성 구술생애사 작업이 이루어진 것은 비교적 최근의 일이다.

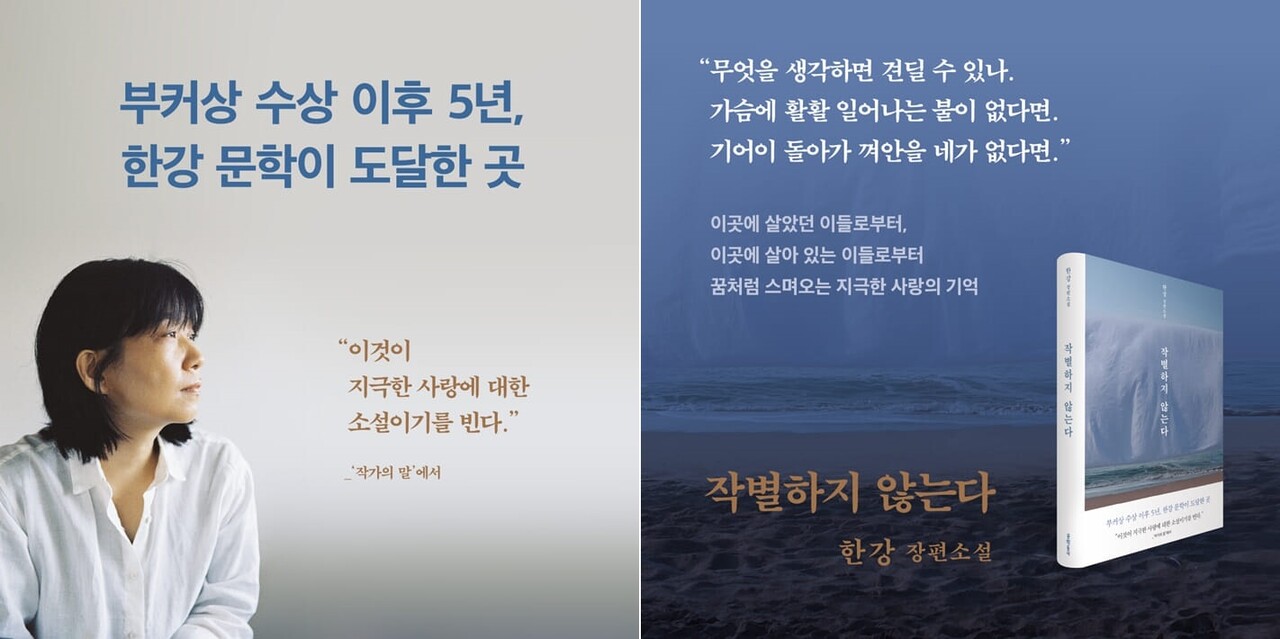

한강의 ‘작별하지 않는다’는 이처럼 제주 여성들의 경험에 주목하여 4·3의 역사를 써나간 구술사 연구 및 영화 작업에 빚을 지고 만들어졌다. ‘작별하지 않는다’의 주인공은 모두 여성으로, 서울에서 작가로 활동하는 주인공 ‘경하’가 제주도 출신의 친구 ‘인선’과 그의 어머니를 통해서 4·3과 연결되는 과정을 그린 소설이다. 그리고 4·3의 피해자이자 유족인 ‘인선’의 어머니가 일생에 걸쳐 행방불명된 오빠의 생사를 추적하는 일이 딸에게로 그리고 딸의 친구에게로 연결되는 과정이 주요 내용을 이룬다. 이러한 한강의 글쓰기는 개인적 경험과 관점, 그리고 가족사를 중심에 둔다는 점에서 기존 4·3연구와는 차이가 있다.

‘사건’인지, ‘항쟁’인지, ‘민중 수난’ 또는 ‘양민 학살’인지와 같은 4·3의 정명(正名)을 밝히는 일이 무엇보다 중요했던 기존 4·3담론의 틀에서 ‘작별하지 않는다’는 단지 개별 가족과 여성 개인의 수난사로 위치될 뿐이다. 같은 맥락에서 노벨상 수상 이후 지역사회에서 ‘작별하지 않는다’를 읽는 주된 방식은 이야기 속에 등장하는 중산간 마을이 어디인지, 어떠한 역사적 사건을 다뤘는지와 같은 ‘사실’을 확인하는 일이었다.

이처럼 여성이 배제됐던 기존 4·3의 역사에서는 ‘작별하지 않는다’가 들려주는 4·3의 의미를 해석하기에는 한계가 있다. 이에 지금-우리에게 필요한 것은 4·3의 역사에서 4·3 전후 여성의 일상생활과 생계 및 재건 활동 등에 대해 살펴볼 수 있는 새로운 인식론과 분석틀이다.

‘사랑’과 ‘돌봄’, 그리고 ‘삶’을 통해 우리는 4·3과 작별하지 않는다

4·3은 1947년부터 1954년까지 7년 7개월의 독립된 시기에 일어난 사건이 아니다. 살아남은 제주 사람들에게 4·3은 이후에도 오랫동안 계속됐으며, 폐허만 남은 제주 사회를 재건한 것은 여성들의 연대와 공동체였다. 한강 작가는 ‘작별하지 않는다’를 ‘지극한 사랑’에 관한 소설이라고 했다.

나는 4·3을 경험한 여성들을 만나고 이야기를 들으면서 그 의미가 무엇인지 알게 되었다. 그것은 형용할 수 없는, ‘큰 사랑’이었다. 제주 여성들은 고난과 희생 속에서도 사랑과 돌봄, 삶의 가치를 지켜나갔고 이 과정에서 여성들의 연대와 공동체는 만들어졌다. 이를 통해 이들이 전하고자 했던 메세지는 ‘4·3과 같은 비극은 두 번 다시 반복돼서는 안된다’는 명확한 사실이었다.

그러나 그럼에도 오늘날 이러한 비극은 반복되고 있다. 제주 도민들은 ‘강정해군기지’와 ‘제2공항’, ‘월정리 오수처리장 증설’ 등 개발의 과정에서 가족과 친척, 마을공동체의 해체와 자연생태의 파괴를 경험하며 4·3의 기억과 상처를 떠올리고 있다. 제주 도민에게 ‘평화’란 그리고 ‘좋은 삶’이란 전쟁 없는 상태와 같은 추상적 개념이 아니라 사랑하는 존재들과 함께 나고 자란 장소를 떠나지 않고 사는 것이기 때문이다.

이런 의미에서 그간 제주 여성들이 보여준 사랑과 돌봄의 가치는 개발과 파괴로 점철된 4·3 이후 제주 사회를 돌아볼 수 있도록 하는 ‘제주/4·3의 역사’로 다시쓰여져야 할 것이다. 그 길에 한강의 ‘작별하지 않는다’가 단단한 다리가 되어주기를 진심으로 바라는 바다.

강경숙 지역여성주의연구소 젠더플러스 대표 / 여성주의 연구활동가

대학 졸업 후 찾아간 여성단체 활동이 삶의 방향이 되었다. 여성운동을 더 잘하고 싶어서 여성학을 공부했고 이후 제주에서 여성주의 교육과 연구 활동을 하고 있다.

‘지역문제에는 젠더(여성)가 없고 젠더(여성)문제에는 지역이 없는 현실’에 대해 주목하고, 주변화된 위치에서 제주 사회의 성찰을 시도한다.