제주도의 '2040 플라스틱 제로 제주' 계획은 그 명칭부터 오해를 사기에 좋다. 마치 플라스틱을 전혀 사용하지 않겠다는 것처럼 보인다. 아니다. 그럼 뭘 하겠다는 계획인 거냐는 질문이 따른다. 관계자들은 구구절절 설명해야 한다. 하지만 제주 행정이 자주 그래왔듯 '과장광고'가 됐다. '2040 플라스틱 재활용 100% 제주' 정도가 적당하다.

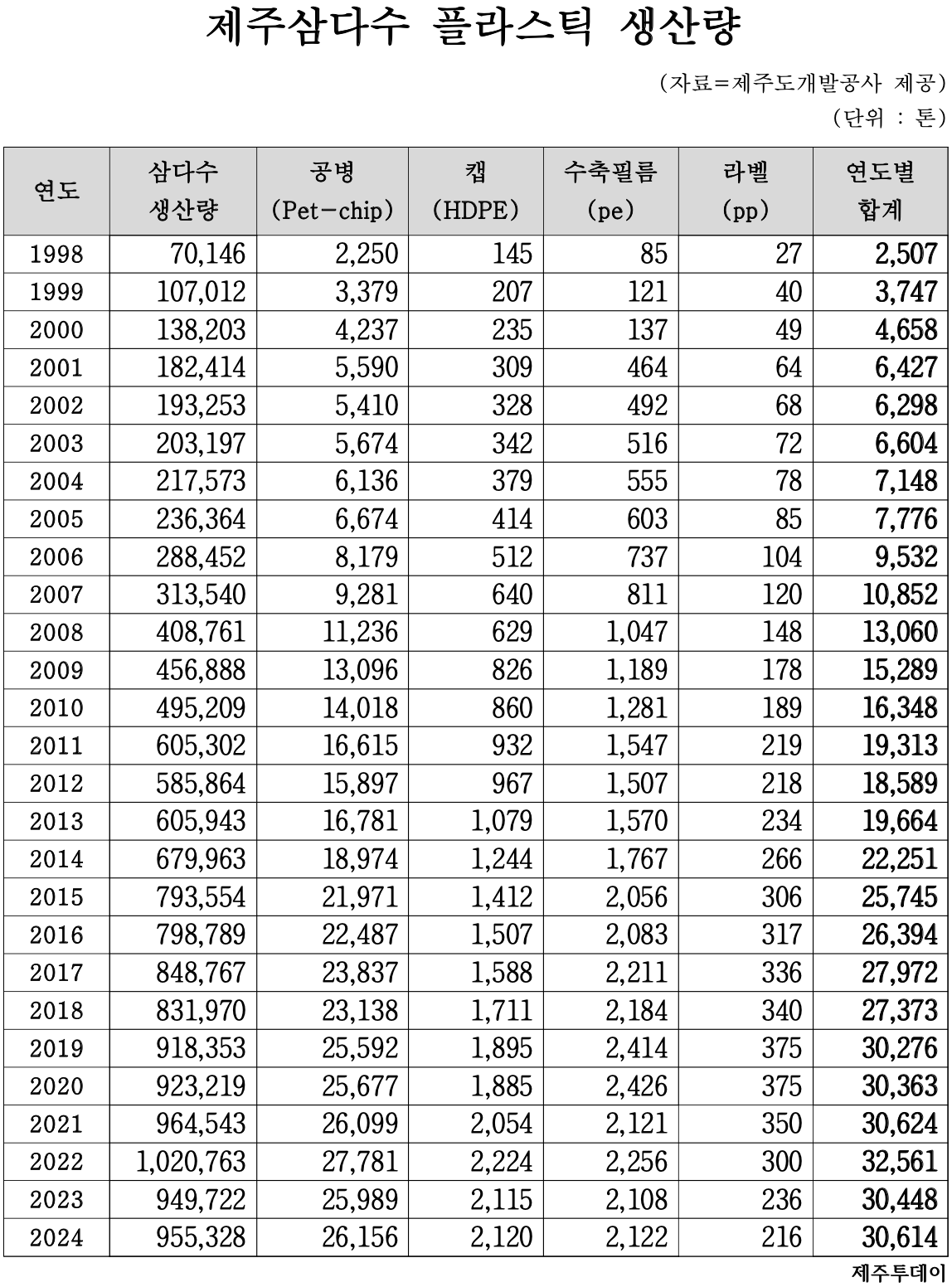

제주도는 플라스틱 생산량이 전국 17개 지자체 중 압도적 1위다. 제주도 산하 공기업인 제주도개발공사에서 삼다수를 생산해 판매하기 때문이다. 제주도가 생산하는 플라스틱의 양은 얼마나 될까. 2019년, 3만 톤을 넘어섰다. 2024년 기준, 삼다수 플라스틱 생산량은 3만614톤이다.

어느 정도 양인지 감이 잘 오지 않는다. 2024년 제주도의 플라스틱 제로 계획을 보면 그 양을 어림 잡을 수 있다. 2021년 기준, 제주 전체에서 발생한 폐플라스틱 7만7029톤이었다. 제주에서 1년 동안 발생하는 플라스틱 쓰레기 무게의 절반에 달하는 셈이다. 좀더 쉽게 비교하면, 제주도는 체중 70kg인 사람 43만 명을 넘어서는 무게의 플라스틱을 매년 생산하고 있다.

하지만 제주도는, 플라스틱 생산 문제는 뒷전이다. 물론, 페트 재활용 비율을 높인다거나 라벨지를 제거하는 방법 등을 시도하고는 있다. 하지만 그 속도는 매우 더디다. 모든 제품에 라벨 제거를 하지 않고 있고, 페트 재활용은 비율은 현저히 낮다.

서울시를 보자. 아리수를 생산하는 서울시는 2024년부터 페트병을 100% 재생 플라스틱을 이용해 생산하고 있다고 밝혔다. 물론, 삼다수와 아리수 병물 생산량은 현저한 차이가 있다. 삼다수의 페트 재활용 비율이 낮은 이유로 들 수는 있다. 그러나, 서울시는 플라스틱 재생 사업에 선도적인 지자체라는 지위를 내세울 수 있게 됐다.

세계환경수도 운운하는 제주도가 플라스틱 생산량 전국 1위이다. 그다지 자랑스럽지는 않다. 국내를 넘어 어쩌면, 전세계 지자체 중 플라스틱 생산량을 분석해본다면 1위 내지는, 순위권 안에 들지 않을까. 세계환경수도는 힘들어도 '세계 플라스틱 생산 수도'라는 타이틀은 빠르게 딸 수 있을지도 모르겠다. 문제를 분명하게 인식하지 않고서 플라스틱 감축 정책과 생산 구조 개선에 대한 실질적 접근이 가능할까.

삼다수는 생수 시장에서 압도적인 지위를 갖고 있다. 페트병 두께 저감 등 자발적이면서도 선도적인 정책을 보다 발 빠르게 선도해 나갈 필요가 있다. 페트병 두께를 줄일 경우 경쟁 업체들에게 판매량에서 밀릴지 우려하는 것은 '플라스틱 제로'를 말하고 있는 제주도 산하 공기업이 할 일은 아니다.

선도적 지위를 이용해 생수 관련 플라스틱 저감 정책을 제안해 나아가야 한다. 공공기관에서 조달청 등을 통해 생수를 구입할 때 기준을 제주도가 제안해야 한다. 라벨지 없는 생수를 구입토록 하고, 플라스틱 무게 기준을 넣도록 법제화 및 가이드라인을 만드는 방안 등을 환경부 및 정치권에 발 빠르게 요구해 나가야 한다. 지금은 너무 더디다.

- ‘제주삼다수와 함께하는 Kid’s DAY’ 어린이 3천명 무료 초청

- 제주도, 영남권 산불 피해지역에 재해구호기금 긴급지원

- 플라스틱 제로, 연구 지원 시설이 필요하다

- '제주 플라스틱 제로'..도민·관광객의 관심이 필요하다

- 2025년 취약계층 삼다수 나눔 사업 본격 시작

- 제주개발공사 삼다수봉사대, ‘세계 물의 날’ 맞아 수자원보호 봉사활동

- 제주개발공사, 산불 피해지역에 제주삼다수 긴급지원

- 제주개발공사, 행안부 공공데이터 제공 평가 6년 연속 최고 등급

- 도개발공사-도내 복지관 협력, 23가구 주거환경개선사업 완료

- 제주삼다수, ‘대한민국브랜드대상’ 대통령상 수상

- "제주 자원으로 창출한 가치, 사회에 환원되도록 노력"

- 도개발공사, 삼다수 페트병 회수·자원순환 도모

- 플라스틱 연 3만톤 생산 제주도..'세계 환경의 날' 4일 개최

- 제주개발공사, 제주 환경 수호자에서 부동산 개발업자로의 변신