오영훈 제주도정이 인도 축소와 가로수 훼손 논란에 휩싸인 중앙버스전용차로 2단계 공사를 재검토하기로 했다. 차로를 늘리며 인도를 축소하고 가로수를 뽑아내는 기존 계획에서 인도와 가로수를 존치하는 형태로 사업을 재검토한다는 것이다. 이를 위해 막대한 공간을 차지하며 인도 축소의 원인이 되었던 도로 한 가운데 양쪽으로 만들려던 버스정류장을 하나로 통합해 차로를 확장하지 않는 방안을 검토 중이라고 한다.

이를 위해선 버스를 지하철처럼 양쪽으로 타고 내릴 수 있도록 시내버스를 개조해야 한다. 중앙버스전용차로 정류장에서는 왼쪽으로 내리고 일반 버스 정류장에서는 기존대로 오른쪽 문을 사용해서 내려야 하기 때문이다. 이렇게 버스를 개조하려면 대략 30억 원 정도의 예산이 필요한데 이 예산은 어떻게 확보하는 것일까? 도로 공사를 하지 않아 남는 예산으로 개조가 가능하다는 판단이다. 도민사회에서 제안된 의견들이 수십 그루의 나무가 뽑혀 나간 끝에야 받아들여진 것이다.

실상 이번 논란으로 확인되는 것은 도로의 주인은 도민이었다는 점이다. 도민의 삶에 큰 영향을 주는 대중교통 정책의 퇴보를 도민들이 뜨거운 여론으로 수정하게 되었기 때문이다. 그리고 실제로 도로는 도민의 공공자산이다. 당연히 도로의 주인은 도민인 것이다. 그런데도 제주도는 이제까지 도로의 주인인 도민의 목소리에 귀를 막고 모르쇠로 일관해 왔다.

도로정책과 대중교통 정책을 잘못 만들면 어떤 악영향이 발생하는지는 제주도에서도 충분히 증명할 수 있지 아주 극적인 사례로 영국을 많이 거론한다. 과거 신자유주의의 대장 노릇을 하던 영국의 마거릿 대처는 ‘위대한 자동차 경제’를 저해하는 요인이 대중교통이라고 봤다. 그래서 대중교통을 축소하고 대규모 도로 건설 프로그램을 단행했다. 이 정책으로 런던은 교통은 말 그대로 지옥으로 변해갔다.

저소득층과 빈곤층은 민영화된 대중교통을 비싼 값에 이용하거나 위험한 도로에서 자전거를 몰다가 죽음을 맞이해야 했다. 영국 교통사고의 대부분이 걷거나 자전거를 타다가 발생하는 사고라는 점에서 런던의 교통정책은 완전히 실패했다.

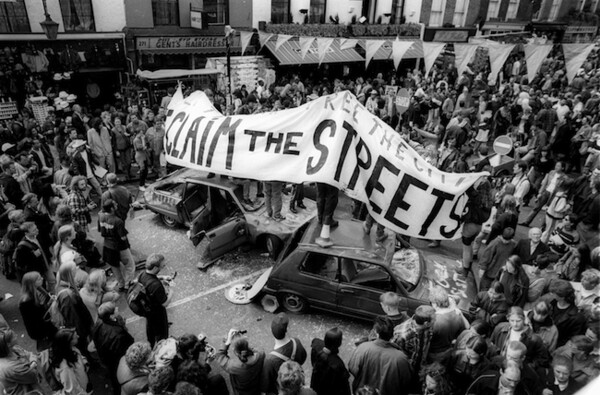

이때 발생한 운동 중에 하나가 거리를 되찾자는 “Reclaim the Street(RTS)” 운동이다. 그 시작은 1995년 5월로 거슬러 올라간다. 북런던 Camden High Street에서 두 대의 자동차가 거리 한복판에서 부딪히는 사고가 발생한다. 차에서 내린 운전자는 서로 싸우더니 갑자기 망치를 들고 각자의 자동차를 마구 부숴버렸다. 그러자 갑자기 500명이 넘는 사람들이 지하철에서 거리로 쏟아져 나오기 시작했다.

이미 두 대의 사고 차량으로 통제되어버린 거리에 쏟아져 나온 사람들은 레이브 음악에 맞춰 춤을 추고 음식을 나눠 먹으며 파티를 시작했다. 누군가에겐 혼돈의 한복판이었을, 완벽하게 비밀리에 기획된 저항운동이자 축제의 한복판에 부서진 자동차 위로 들려 올려진 현수막에 적힌 문구가 바로 “Reclaim the Street”다.

그들은 도대체 왜 거리에서 일부러 사고를 내고 이런 저항운동을 기획했던 것일까? 자동차가 점거한 도로를 보행자와 자전거 이용자, 대중교통 이용자들이 되찾자는 것이었다. 교통정책의 불평등을 바로잡고 도로의 주인이 자동차가 아니라 바로 사람이라는 것을 보여주기 위한 직접행동이었다.

이들의 행동을 급진적이라 평가하는 사람도 있지만, 이 행동으로 말미암아 영국의 대중교통 문제가 표면화되고 변화하는 계기가 되었다. 그리고 이 RTS 운동은 영국에서 더욱 세를 불렸고 이후에는 전세계로 전파되었다.

1998년 5월 G8 정상회의와 맞물려 70개 도시에서 글로벌 거리 파티가 열렸다. 1년 후, RTS와 People's Global Action 네트워크가 조직한 "Carnival Against Capital"은 나이지리아, 우루과이, 서울, 멜버른, 벨로루시, 다카에 이르기까지 전세계의 금융지구에서 동시다발적인 진행되었다. 그로부터 6개월 후, 카니발풍의 대규모 거리 행동이 시애틀에서 WTO회의를 폐쇄 시켰고, 이는 반세계화 운동을 표면화시킨 일대 사건으로 기록되어 있다.

도로와 거리는 당연히 우리 모두의 공공재이며 우리가 곧 주인이다. 그런데도 이 도로와 거리는 중앙정부와 지방정부, 토건세력과 대자본에 의해 좌지우지되는 것을 늘 보게 된다. 보행자와 대중교통 이용자의 편의와 필요에 의해 도로를 만들고 거리를 구성하는 것이 아니라 자동차의 이동편의를 위해 도로를 만들고 확장한다. 자전거를 이용하는 사람을 위해 자동차가 비켜주는 것이 아니라 자동차의 주행을 방해하지 않기 위해 자전거가 피해간다. 자동차를 위해 자연환경과 생태계도 무시하고 파괴하는 것이 지금의 모습이다. 과연 도로의 주인이, 거리의 주인이 도민인지 아닌지 헷갈린다.

그래서 이번 중앙버스전용차로 2단계 사업의 재검토가 도로의 주인이 다시금 누구이지 생각하게 만든다. 지금 우리의 길은 우리의 것일까? 우리의 길을 되찾지 못한다면, 그 길에 주인으로 서지 못한다면 우리가 나아갈 지속가능한 새로운 길 또한 만들어 낼 수 없을 것이다. 기후위기 시대 거리와 도로를 우리의 것으로 되찾는 강력한 의지가 필요하다. 지금이 그 어느 때보다 거리를 되찾으려는 급진성이 필요하지 않은가 생각해 본다.