구상낭은 소나무과의 상록 침엽교목으로 구상나무를 가리키는 제주말이며 제주에서는 구상낭, 쿠상낭, 쿠살낭으로도 불리운다. 구상나무는 지구상에 서도 가장 희귀한 나무중에 하나로 꼽힌다.

구상나무의 구 는 ‘갈고리 구’, ‘형상 상’을 쓰는 한자어로 열매조각에 붙은 포 끝이 밖으로 젖혀진 것이 갈고리 모양이라 해서 붙여진 이름이라 했다고 한다. 이것을 제주사람들은 바다에서 나는 가시달린 해산물 성게를 쿠살이라 하듯이 쿠살낭이라 했다고 주장하는 분들도 계신다. 아직은 이것이 정답이다 하고 확정하지 못하는 이름인줄 안다.

그런데 둥근 열매나 둥근 모양의 형체를 ‘구’라고 한다면 다른나무의 열매들처럼 옆으로 달리거나 밑으로 달리지 않고 나무가지 위에 달려서 열매끝이 하늘로 향해 서있는 모습도 ‘구상’ 이라는 이름에서 상상해볼 필요가 있지 않을까 한다. 옛 사람들의 언어들을 살펴보면 위로 ‘향했다’를, 위로 ‘상했다’ 했음을 중세 이전의 국어로 유추해 볼 필요가 있을듯하다.

맨 위에 꼭대기를 상꼭대기라 하였듯 원추형의 둥근 열매가 위로 향한 것은 그 모양과 모습으로 만도 충분히 구상이라는 이름이 나왔을 법하다. 그럼에도 아직까지는 이런 주장을 해온 사람이 없다는 것은 구상나무에 대한 관심이 그 이름을 추적하는 데서부터 다른 나무들에 비해 부족하지 않았냐고 본다.

구상나무의 이파리는 부드러운 바늘잎이며 약간 납작한 편이다. 잎의 앞면은 녹색이고 뒷면은 백색이다. 잔가지마다 잎은 돌려나기로 빽빽한 편이며 나무줄기는 회백색이고 가지는 층을 이루며 위로 갈수록 피라미드형으로 수형이 매우 아름다운 나무다.

구상나무는 수형이 아름답고 눈 내리는 겨울에도 상록수로써 기품이 있었기 때문에 20세기 초부터 서양의 식물학자들에 의해 유럽에 알려진다. 겨울에 살아있는 나무로 크리스마스트리를 연출할 수 있는 데서 유럽인들에게 찬사를 받게 된 것이다. 제주 한라산에는 각각의 다양한 색깔의 열매를 가진 구상나무를 볼 수가 있는데 열매가 녹색인 구상은 푸른구상, 열매가 흑자색인 것은 검은 구상, 그리고 열매가 불그스레한 것은 붉은 구상이다.

구상나무는 지구상에 나무 중에도 매우 추운 산에서만 서식하는 고산식물이다. 한라산은 해발 1947미터로 고산지대가 아닌 아고산대 지대다. 그럼에도 해발 1,400미터부터 백록담 꼭대기까지 한라산에서는 가장 마지막 높이까지 자생해 온 상록수다. 우리나라에는 덕유산과 속리산에도 자생지가 있지만 한라산에서만큼이나 광활한 면적의 군락지는 아니다.

한라산은 겨울에 눈이 많이 내리고 여름에도 서늘한 바람이 흐르기 때문이다. 해발 2,000미터도 안 되는 아고산대이지만 다른 산에 해발 2,500미터 넘는 고산지대와 맞먹는 기후 환경을 가졌기 때문에 생육 환경에서 적응할 수 있던 것이다. 여름에도 안개가 많고 구름이 자주 덮여 뜨거운 태양을 가려주고 더위를 식혀주기 때문이다.

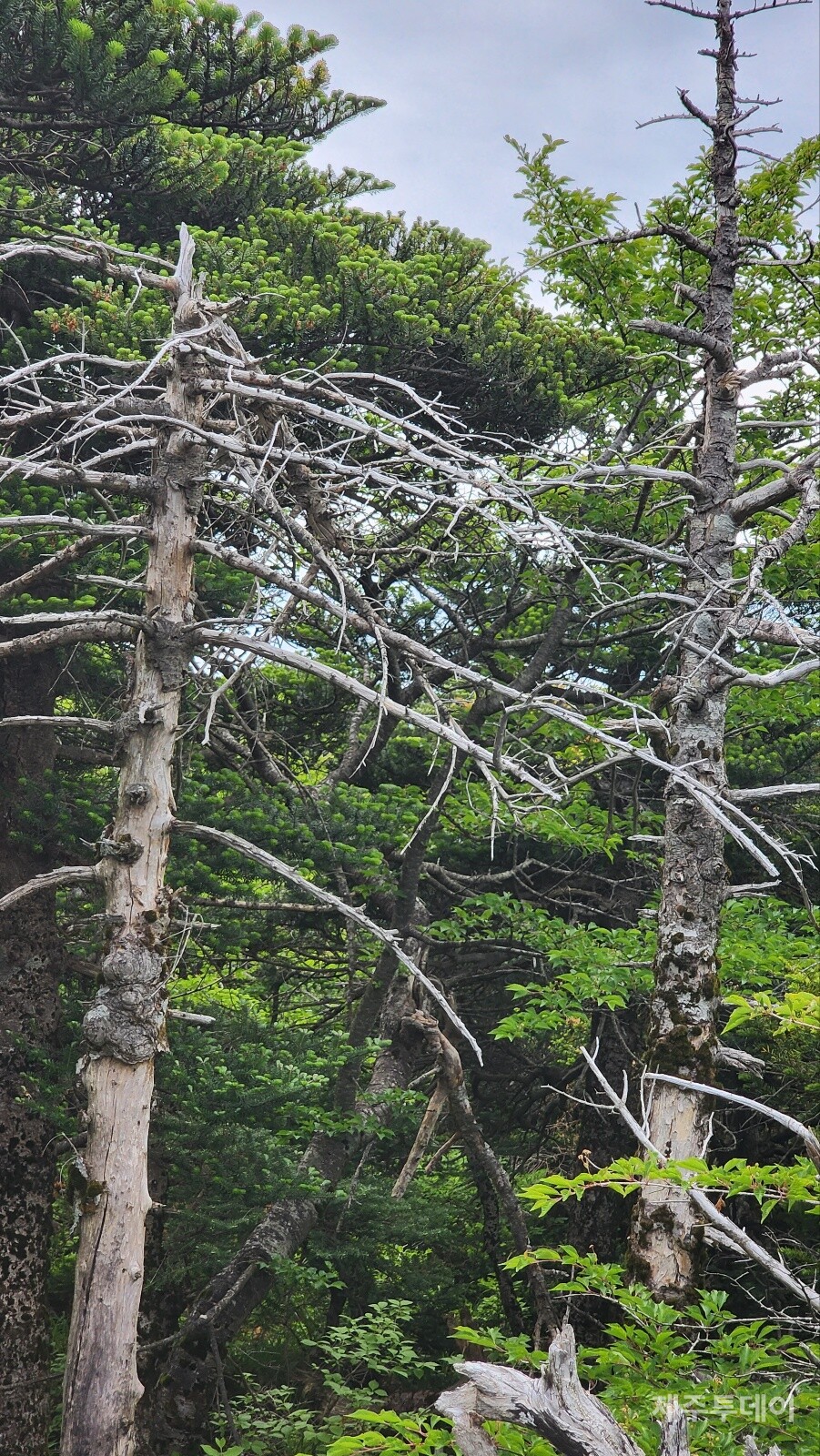

최근에 거목들이 죽어 백골처럼 하얗게 변한 모습들을 많이 볼 수가 있는데 죽은 나무의 뿌리 부분들을 자세히 관찰하다 보면 지표면이 흔들려서 땅속으로 공간이 생긴 것을 볼 수가 있다.

건조한 시기에 바람이 불면 나무가 흔들리고 화산재와 스코리아 층으로 이루어진 한라산의 표토는 바람 타는 구상나무를 지렛대 삼아 밑으로 구멍을 내게 된다. 이때 건조기에 바람이 계속 지나가면 뿌리가 말라버린다. 이렇게 고사목이 백골 되어 다시 100년을 살고 죽는 나무라 하였다.

구상나무는 유럽에서 크리스마스트리로 상품화해 상품 등록을 해버렸다. 우리는 일제 식민지 치하에서 아무것도 할 수 없었던 뼈아픈 경험이다.

겨울 한라산 풍경이 세계 10대 명산으로 각광받는 것은 바로 구상나무가 있기 때문이다. 한라산이 외국의 산들처럼 나무 없는 땅에 그냥 쌓이는 눈이라면 여기나 거기나 할 것이다. 그러나 노거수 구상나무가 우거진 한라산을 오르다 보면 기가 막히게 아름다운 형상들을 볼 수가 있다. 피라미드형 구상나무위로 하얀눈이 연속해서 지붕을 이루면 그 아래로 지나가는 산객들은 감탄하지 않을 수가 없다.

특히 한라산 영실코스로 올라 선작지왓 입구를 막 통과할 때 “와”. 성판악 코스로 올라 진달래밭 대피소를 지날 때의 모습과 백록담 동능 정상에서 북쪽으로 돌아 관음사 방면으로 내리는 구상나무 숲은 그 어디에 겨울산과 견주어도 손꼽히는 자연의 걸작이다.

한라산에 거대한 상록수림 중에 구상나무가 빠진다면 한라산의 겨울 풍광은 어떤 몰골이 될까? 구상나무가 거기에 있음으로 한라산의 품격이 높아진 것이며 가지를 자르면 왕자풀처럼 끈적한 송진이 흘러내리는데 이것이 어떤 성분들을 가지고 있는지도 연구해 볼 필요가 있다.

여기에 지금까지 발견되지 못한 약성이나 공업용 재료가 나온다면 종자번식을 통하여 산림자원으로서 대량 증식하는 일을 구상해 볼 필요가 있을 것이다.

송기남. 서귀포시 중문동에서 출생

제민일보 서귀포 지국장 역임

서귀포시 농민회 초대 부회장역임

전농 조천읍 농민회 회장 역임

제주 새별문학회 회원

제주 자연과 역사 생태해설사로 활동중

제주 자연 식물이야기 현재 집필중