1. 조선은 ‘마적오통(馬籍五通)’이라 하여 제주마(齊州馬) 관리를 5개 부처(감목관, 제주목사, 전라도관찰사, 사복시, 병조)로 분산하여 감독하였습니다. 이는 조선의 첫 임금, 태조 때의 일입니다.

임금에게 바치는 공마(貢馬)는 매년 200여 필입니다. 식년(3년)에 한 번 300여 필을 추가하여 총 500여 필을 바칩니다. 물론 500필을 넘기는 해도 적지 않습니다. 탐라순력도의 공마봉진은 식년이 아닌데도 공마의 수가 433필이라고 기록하고 있습니다.

제주목사 이형상은 『병와전서』에 다음의 기록을 남겼습니다. “제주에서 마정(馬政)보다 중요한 것은 없다.” 또한 그가 올린 장계에는 다음의 기록도 있습니다. “죽은 말을 변상하지 못한 말테우리(목자)가 부모나 처자식 또는 형제를 팔아넘긴 사건이 한 해 58건 발생하였다.”

이주(移住)와 이직(移職)이 금지된 말테우리는 자신이 관리하던 말이 병들거나 죽으면 ‘동색마(同色馬)’라 하여 같은 색깔의 말로 변상해야 했습니다. 당시 말 한 필의 가격은 노비 3인의 몸값에 해당합니다. 말을 변상하지 못한 건수가 58건이니, 말을 변상하느라 파산한 가구 수는 얼마나 될까요?

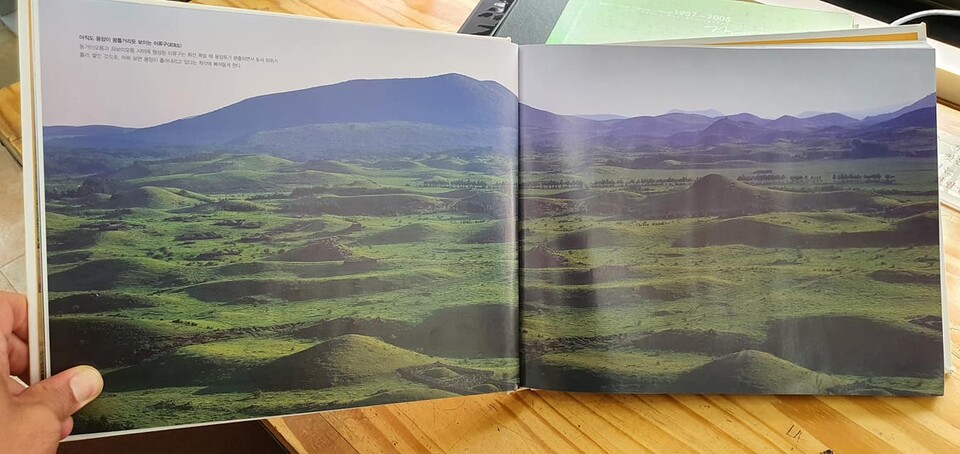

한라산 아래 중산간을 빙 둘러싼 국마장(國馬場)은 수많은 오름과 너른 평야로 이루어졌습니다. 국마장엔 매년 초 ‘방앳불’이라 하여 불을 놓아 진드기와 나무 싹을 없앴습니다. 이는 1만 2000필의 국마(國馬)가 배불리 먹고 뛰어놀 수 있도록 녹초장제(綠草長堤)를 조성하기 위함이었습니다.

말과 목장 관리는 말을 바쳐야 하는 자의 몫이었습니다. 공마진상을 위한 해로, 육로 운송에 따르는 모든 비용 또한 말을 바쳐야 하는 자, 제주 백성의 몫이었습니다. ‘공마’의 ‘공’이 ‘바칠 공(貢)’인 까닭입니다.

제주 백성에게 중요한 것은 소였습니다. 소의 힘을 빌리지 않으면 돌투성이 밭을 갈 수 없기 때문입니다. 관아에서 국마(國馬)의 건강과 무탈을 위해 ‘마조단(馬祖壇)’에서 ‘마조제’를 올리는 동안, 제주 백성은 ‘쉐당’에서 잃어버린 소를 찾아달라고 비념을 올렸습니다. 자신의 소가 제발 국마장 울타리만은 넘지 않게 해달라는 소원과 함께.

역사학계에선 국마장 내에서 목장전(牧場田)과 화전(火田) 개간이 허용된 것은 임진왜란 이후부터라고 추정합니다. 이는 무기가 활에서 소총으로 바뀌게 되면서 말의 효용이 떨어지게 되었고, 이에 불필요한 국마장이 늘어나게 되었고, 조선은 유휴지가 된 국마장 활용 방편으로 제주 백성들에게 세금을 받고 임대업을 시작하게 된 것입니다.

이러한 점진적 변동은 1894년 갑오개혁과 함께 공마제도 폐지에 이르게 되지만 제주 백성의 부담은 오히려 더 늘어나게 됩니다. 제주 백성에게 목장세, 화전세를 뜯어가던 조선은 이에 더해 ‘공마대전(貢馬代錢)’이라 하여 공마 대신 금납을 강제했기 때문입니다.

이러한 이중과세와 각종 세금의 폐단으로 동요한 민심은 결국 민란으로 이어졌습니다. 1862년 강제검의 난, 1898년 방성칠의 난, 1901년 이재수의 난, 40년 사이에 세 차례의 민란이 발생하게 됩니다.

민란의 중심에는 오름 주변에 자리 잡은 화전촌이 있었습니다. 조선의 변방 제주는 조선 말기의 모순이 집약된 곳이었고, 이러한 모순이 임계치를 넘어 첨예한 갈등과 치열한 투쟁으로 분출한 곳이 바로 제주의 작은 화산, 오름이었습니다.

2. 선흘리에 유명한 오름이 하나 있습니다. ‘거문오름’입니다.(이름은 여럿이지만 지금은 ‘거문오름’으로 통일된 듯합니다) 제주도가 유네스코 자연유산으로 지정될 때 큰 역할을 한 것이 ‘거문오름 용암동굴계’인데, 이는 약 1만 년 전 ‘거문오름’에서 분출한 용암이 11km 아래 김녕까지 흘러가면서 만들어 낸 것입니다. 이렇듯 지질, 생태학적 가치를 공인받은 ‘거문오름’은 현재 예약을 하지 않으면 갈 수 없을 정도로 극진한 대접을 받고 있습니다.

김종철 선생은 <오름나그네>에서 ‘거문오름’을 ‘검은오름’으로 소개하고 있습니다. 그리고 그 이름의 연원에 대해서 현평효 박사의 해석을 인용하고 있습니다.

‘검은’은 ‘신(神)’이라는 뜻을 지닌 ‘검’에 뿌리를 두고 있다. 감,검,곰,굼 모두 동일한 ‘곰’계 언어이다.....제주도 지명에 ‘곰’계어가 많은 것은 ‘곰’계어를 사용하는 부족이 과거 제주로 이동하여 정착한 것으로 추촬된다.

저는 언젠가 와산리에서 노인 한 분을 만났습니다. 그 노인께서 다음과 같은 말을 들려주셨습니다.

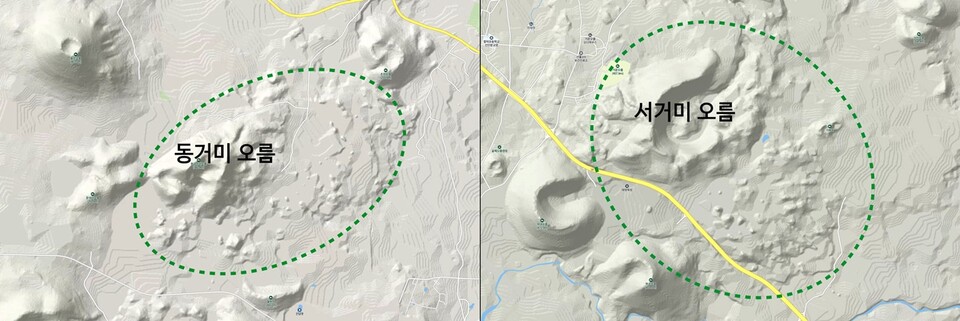

“선흘리의 ‘검은오름’은 ‘검은’이 아니라 ‘거미’다. ‘거미’라는 이름을 붙인 이유는 오름의 외형 때문이 아니라 오름 주변에 산재한 ‘알오름’(화산재가 흐르면서 쌓인 언덕)이 마치 거미가 알을 싸놓은 형국이어서 그렇다. ‘거미오름’은 두 개인데, 하나는 ‘송당’ 서쪽에 있는 ‘서거미오름’이고, 다른 하나는 ‘송당’ 동쪽에 있는 ‘동거미오름’이다.”

<오름나그네>의 민족주의적 해석을 읽으면서 제 머리에 떠올랐던 것은 4·3이었습니다. 4·3에 빨갱이로 몰려 가족이 몰살당하고 홀로 남은 젊은이가 많았습니다. 한국전쟁이 터지자 이들이 대거 해병대에 지원했던 일화는 유명합니다. 반공청년회에 폭도로 몰려 형님을 잃은 동생이 훗날 반공회 회장자리에 오른 것 또한 회자되는 일입니다.

모두 빨갱이 누명을 벗고 살아남기 위한 몸부림이었습니다. 한참이 지난 2015년의 일이지만, 섯알오름 희생자 위령탑을 세우면서 유족들은 위령탑에 태극문양이 새겨지길 고집했다고 합니다. 자신의 부모는 정작 태극기를 두른 국군에게 희생당했으면서도 태극의 상징은 포기할 수 없었던 겁니다.

이 모두가 대한민국의 일원임을 증명받고자 했던, 제주인의 인정투쟁의 장에 돋은 생채기입니다. 1994년에 출간된 <오름나그네>의 인용 또한 그런 시대상의 반영인 듯합니다.

(다음편으로 이어집니다)

고승욱.

서귀포에서 태어났다. 제주에서 고교를 마치고 상경하여 미술을 전공했다. 뜻한 바는 없었으나 솔잎을 먹다 보니 어느덧 미술에 업혀 살고 있다. 10년 전 고향 제주에 내려왔다. 제주는 너무나 뜻이 많은 곳이었다. 뜻의 미로를 헤매다가 제주민속을 만나게 되었다. 미술과 제주민속의 연결 고리를 찾느라 고민하고 있는 나는 벌써 중년이다. 뒤늦은 이 고민이 뒤늦은 도둑질이 되기를.. 업둥이는 바랄 뿐이다.