“제주도의 밭은 땅에 있는 만큼 바닷가와 바닷속에도 있다. 어부들의 바다밭이 있고, 해녀들의 바다밭이 있다. 같은 지점의 바다밭이라도 해녀집단들의 이름과 어부들의 이름이 다를 수도 있다. 바다밭마다 이름이 있다. 이름이 없는 것은 바다밭이 아니다.” (고광민, 제주도의 생산기술과 민속, 2004)

1. 제주 목사 이형상은 자신의 책 『남환박물』에 검석속립(劍石束立)이라는 문장을 남겼습니다. 제주해안을 둘러싼 검은 현무암을 보고 ‘검처럼 날카로운 돌들이 묶어놓은 듯 서 있다’라고 표현한 것입니다. 제주는 화산섬입니다. 여기저기에서 분출한 용암이 바다로 흘러내려 제주해안을 검석속립으로 만든 것입니다. 이형상은 이러한 제주해안을 보고 배 댈 곳이 귀하다고 한탄한 것입니다. 하지만 바다에 기대어 살아야 했던 제주백성에게 검석속립은 무엇이었을까요?

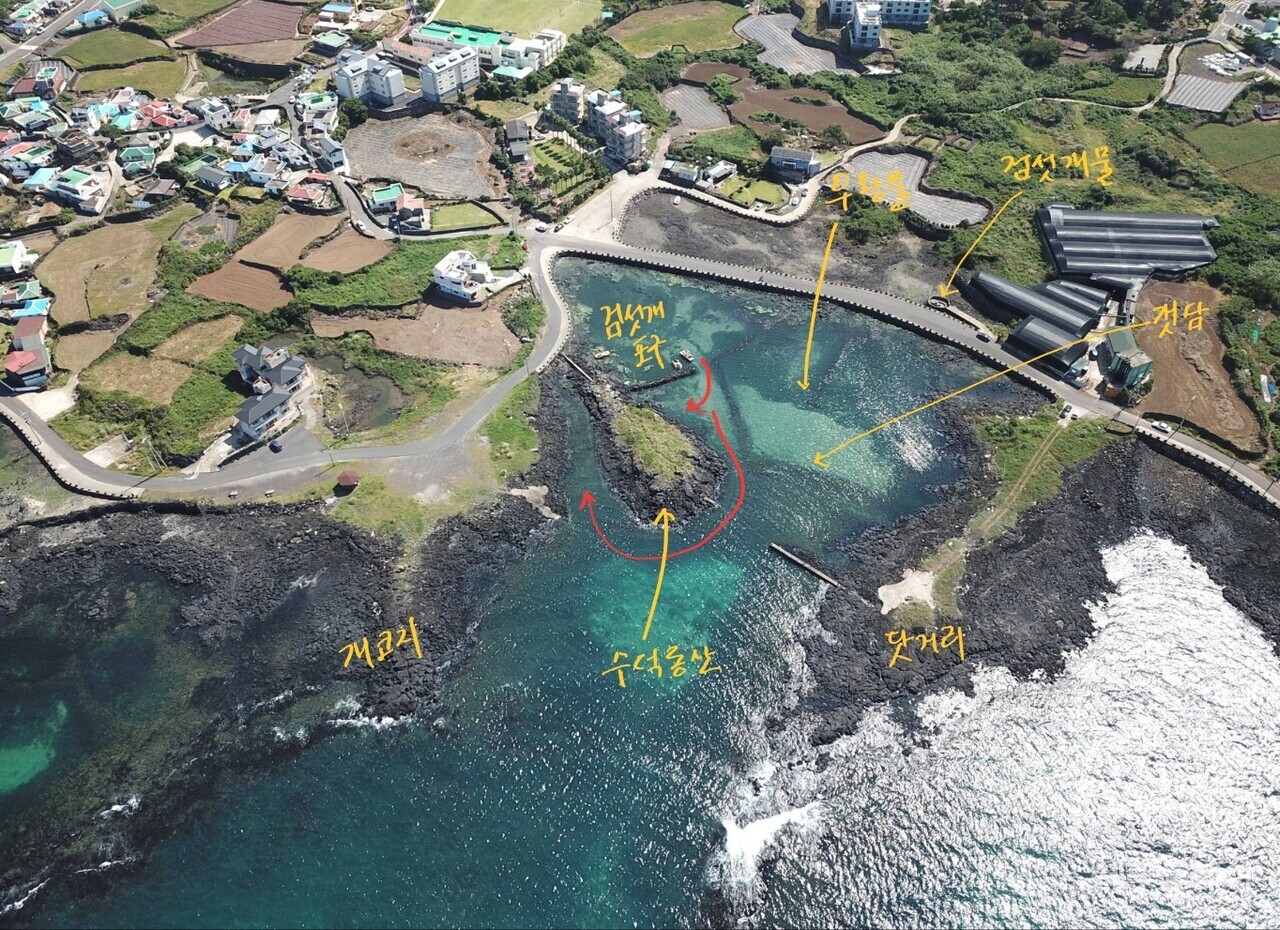

◼검섯개

제주의 포구는 대체로 수심이 낮아 썰물에 바닥을 드러내는 경우가 많습니다. 포구가 제대로 기능을 하려면 썰물에도 배를 댈 수 있는 비상포구를 갖추고 있어야 합니다. 그런 비상 포구를 제주어부들은 ‘튼석’이라 불렀습니다.(배가 트는, 뜨는 자리라는 뜻인 것 같습니다)

조천읍 북촌리에 ‘검섯개’가 있습니다. 주변 자연지형이 바람과 파도를 막아주는 안전한 포구입니다. 하지만 수심이 낮은 ‘검섯개’는 썰물에 바닥을 드러내고 맙니다. 물이 빠지기 전에 수심이 깊은 ‘수덕동산’쪽으로 배를 옮겨야 합니다. 수덕동산은 검섯개의 튼석입니다.

검섯개 안쪽에는 ‘검섯개물’과 ‘우왕물’이 있습니다. 여기서 나오는 용천수 덕에 배의 바닥을 좀 먹는 바다벌레의 피해를 막았습니다. 검섯개 앞에 돌담이 가지런히 쌓여 있습니다. 이 돌담은 배의 진입을 유도하는 ‘갯도’처럼 보입니다. 하지만 이 돌담의 주요 기능은 물고기를 가두는 ‘갯담’입니다. 검섯개는 튼석. 갯도, 갯담을 겸비한 포구입니다.

*바다로 삐죽 나간 곳을 ‘코지’라 하고, 움쑥 들어간 곳을 ‘개’라고 합니다. 배를 대는 포구와 돌담을 쌓아 밀물에 들어온 고기를 가두어 잡는 ‘석방렴’ 또한 ‘개’라고 합니다.(조천에서 구좌읍 하도리까지는 ‘개’라 부르고 나머지 지역에선 ‘원’이라 합니다)

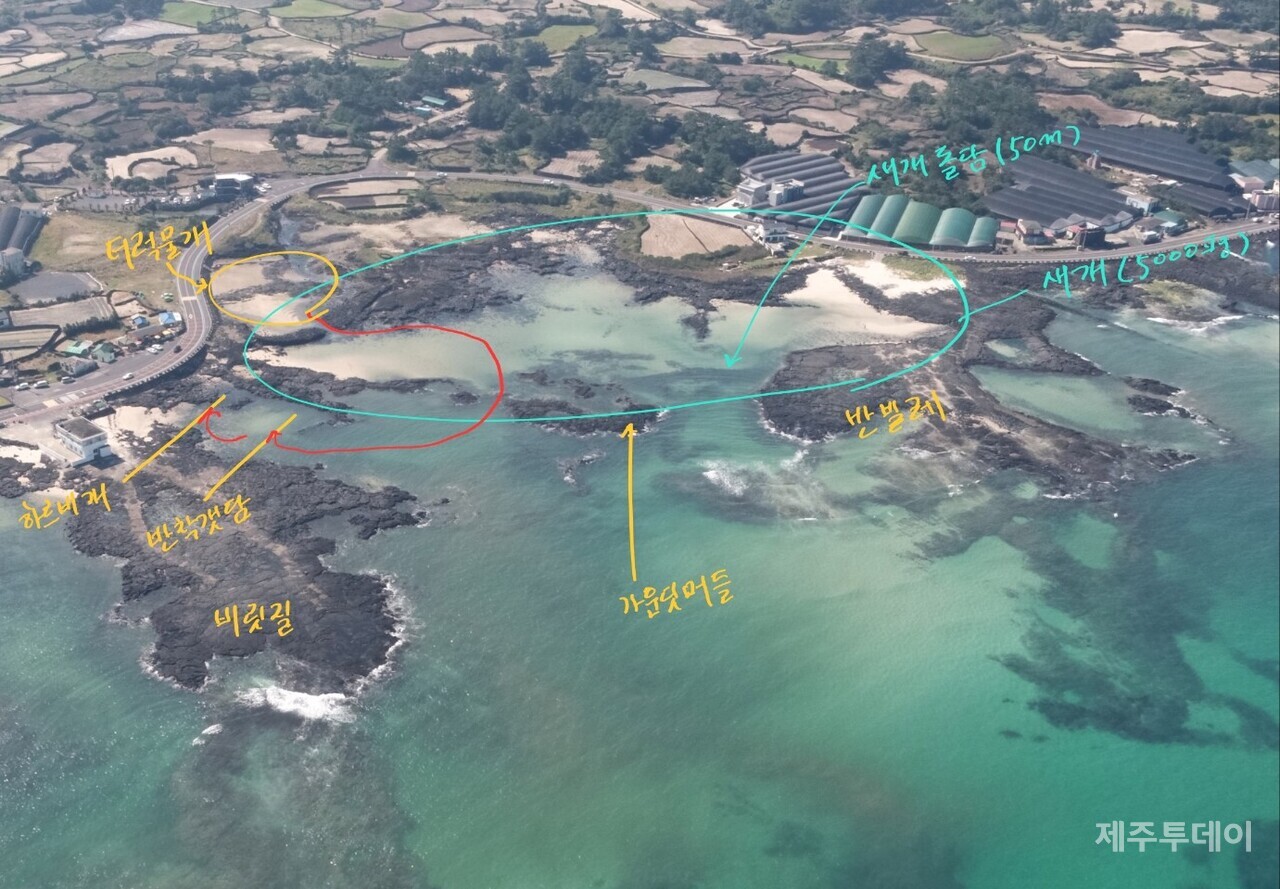

◼더럭물개

한동리 섯동바다에는 두 개의 코지가 나란히 바다를 향해 뻗어 있습니다. 그 사이에는 5000평에 이르는 큰 규모의 석방렴이 있습니다. 겨우 50m의 물목을 막아 얻은 석방렴입니다. 새로 만든 ‘개’라 하여 ‘새개’라고 부릅니다. 새개 안에는 방파제를 쌓아 만든 포구가 있습니다. ‘더럭물개’라고 부릅니다. 더럭물개는 새개 안에 들어가 있기에 이중의 방파제로 보호받고 있는 셈입니다.

하지만 더럭물개는 조간대 상층부에 붙어 있기에 썰물 때는 바닥을 드러냅니다. 물이 빠지기 전에 ‘반착갯담’으로 배를 옮겨야 합니다. 반착갯담은 수심이 깊어 썰물 최저수위일 때에도 배를 붙일 수 있는 ‘튼석’입니다. 바람이 심하게 불면 반착갯담에서 ‘하르비개’로 이동하여 배를 숨깁니다. 더럭물개, 새개, 반착갯담, 하르비개 모두 해안지형을 이용하여 만든 독립적인 어로시설입니다. 하지만 상황변화에 따라 언제든 연계 가능한 종합적 어로시설입니다.

◼멜튼개

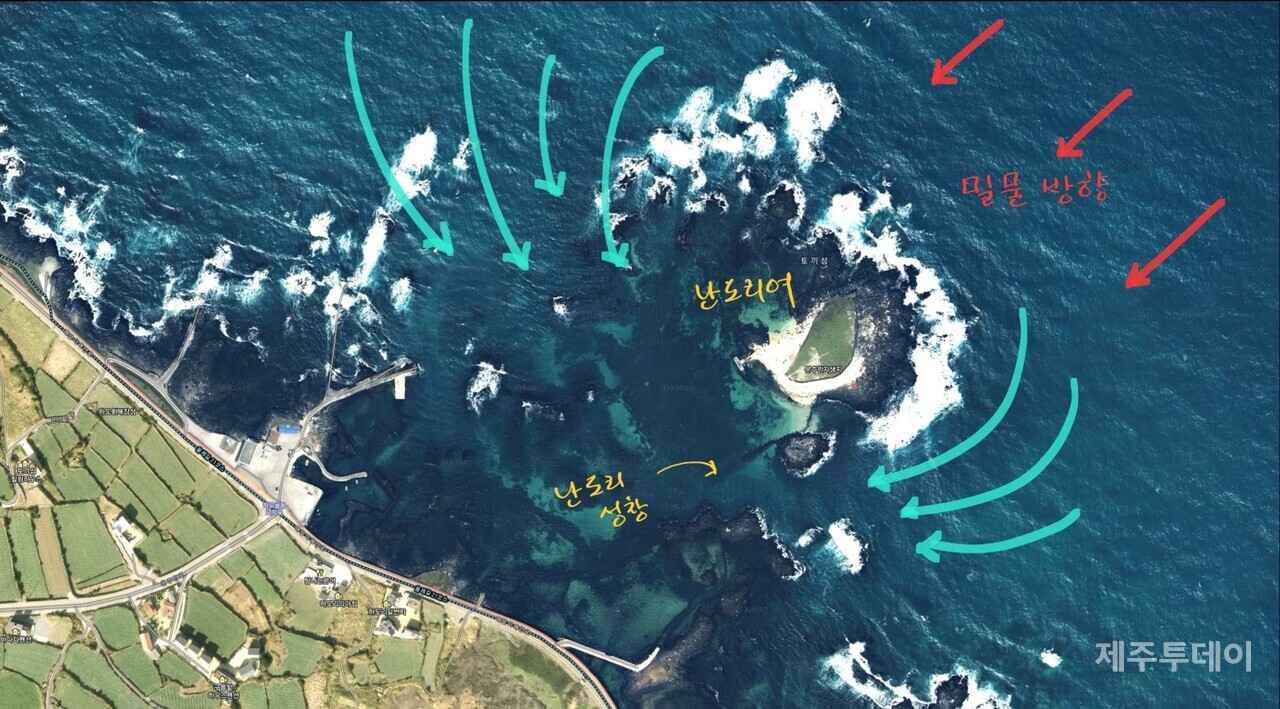

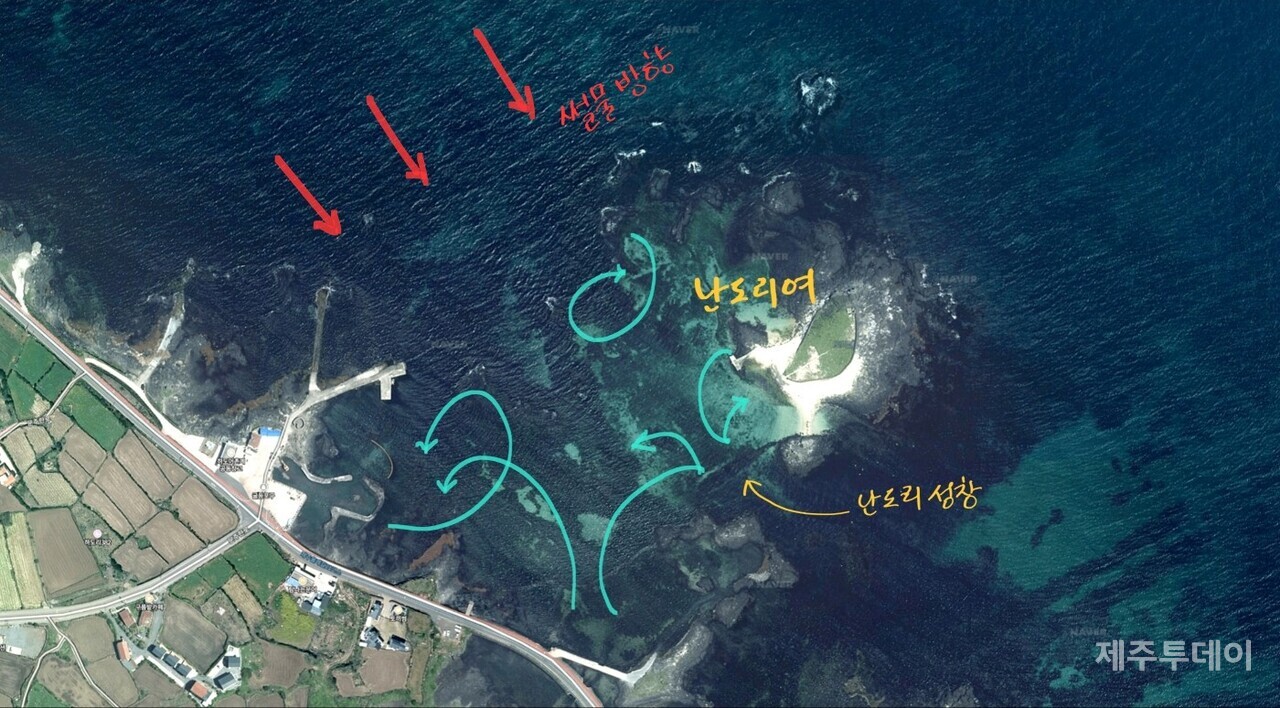

구좌읍 하도리 ‘굴동’ 바다 앞에 섬이 하나 있습니다. 지금은 ‘토끼섬’이라 부르지만 과거엔 ‘난도리여’라 불렀습니다. ‘난도리여’ 앞 돌동산에 ‘할망당’이 있습니다. 갯가에서 할망당으로 가는 물목을 ‘당목’이라 부릅니다. ‘당목’에 갯담을 쌓아 ‘난도리성창’을 만들었습니다. ‘난도리성창’은 포구이지만, 썰물에는 ‘멜튼개’의 보조석방렴 역할을 합니다.

밀물을 따라 ‘난도리여’ 주변으로 몰려온 물고기들은 안전한 ‘난도리여’ 주변에서 먹이를 먹느라 정신이 없습니다. 썰물이 되면 ‘난도리여’에 들어온 물고기들이 다른 곳으로 이동하려 합니다. 과연 물고기들은 ‘난도리여’ 를 빠져나갈 수 있을까요?

사진에서 보라색선은 물고기들이 빠져나가려는 방향입니다. 하지만 썰물 조류 때문에 물고기는 전진하기 어렵습니다. 물의 흐름을 따라 이동하려면 ‘난도리성창’ 방향이 유일한 탈출구이지만 돌담으로 가로막혀 있습니다. 이제 물고기들이 갈 수 있는 곳은 빨간선 방향밖에 없습니다.

사진 오른쪽부터 보자면 물고기들은 ‘족은광애통’, ‘큰광애통’, ‘불턱개’, ‘다찌개’, ‘새개’, ‘웃개’, ‘멜튼개’에서 헤매게 됩니다. ‘난도리여’를 빠져나가려는 물고기들이 ‘멜튼개’에 들어왔을 때는 이미 물이 빠져나가고 갯담의 수위는 낮아집니다. 결국 물고기들은 7개의 갯담 중 어딘가에 갇히고 맙니다.

선을 지우고 나니 ‘멜튼개’ 주변이 선명하게 보입니다. ‘멜튼개’는 단독적인 하나의 ‘개’가 아니었습니다. ‘멜튼개’는 7개의 ‘개’를 유기적으로 연결시켜 바다 위에 펼쳐놓은 거대한 돌그물이었습니다.

썰물에 물이 빠지고 나면 ‘개’ 주변엔 언제나 물고기 퍼득거리는 소리가 들렸다고 합니다. 7개의 ‘개’ 중 가장 큰 개를 ‘멜튼개’라 부릅니다. ‘멜을 튼다’(멸치를 뜬다)고 하여 그리 부르는 것 같습니다. ‘굴동’의 ‘멜튼개’는 제가 본 제주 석방렴 중 단연 으뜸이고, 제주의 보배 중 보배였습니다.

2. 제주 어느 바다든 험하지 않은 곳이 없습니다. 하지만 제주 어느 바다든 이에 적응하지 못한 곳이 없습니다. 제주의 해안마을은 각 마을마다 적게는 두엇, 많게는 대여섯 개의 포구를 갖추고 있습니다. 아이러니하게도 이는 제주에 내려진 200년간 출륙금지령의 결과입니다.

제주백성의 뱃길을 묶어버린 조선은 출륙을 위한 큰 배의 운용을 독점하였고, 제주백성에게는 작은 배의 연안 어로만을 허용했습니다. 이형상에게 검석속립은 관선, 군선, 상선을 지키기 위한 조선 관료의 고뇌였지만, 제주백성에게 검석속립은 일엽편주를 지켜내기 위해 의지할 수밖에 없었던 방파제였습니다.

◼제주자리

조천포는 인천, 부산과 더불어 조선의 3대 관포(館浦)였습니다. 중앙 관료나 유배객 대부분이 이곳을 통해 입도하였습니다. 배에서 내린 입도객들이 가장 먼저 찾는 곳은 연북정(戀北亭)이었습니다. 이들은 조천포에서 가장 높은 연북정에 올라 임금이 있는 북(北)을 향해 절을 올렸습니다. 연북정 서쪽에는 ‘고재소’가 있습니다. 그리고 그 안에는 ‘제주자리물’이 있습니다. ‘제주자리’에서 나는 물(용천수)이란 뜻입니다. 그럼 ‘제주자리’는 무슨 말일까요?

조천포 밖 수심이 깊은 곳에 ‘군대환자리’가 있습니다. 일제강점기 때 제주-오사카를 잇던 군대환은 덩치가 너무 커서 조천포 안으로 들어올 수 없었습니다. 군대환이 닻을 내려 기항하던 곳을 군대환자리라 부른 것입니다.

이 외에도 김녕리에 ‘서울뱃자리’, 태흥리에 ‘관선자리’, 온평리에 ‘군선자리’등이 전승되고 있습니다. 특정한 배의 기항지에 붙이는 ‘자리’라는 말의 쓰임에 비추어 ‘제주자리’는 제주배가 정박하던 자리였음을 짐작할 수 있습니다.

검석속립으로 둘러싸인 고재소는 조류와 바람에도 안전한 곳입니다. 하지만 암초와 낮은 수심 때문에 물길을 잘 아는 작은 배가 아니면 출입이 어렵습니다. 이러한 입지조건으로 인해 조천포를 가득 채운 관선, 군선, 상선의 위세를 뚫고 제주배의 자리가 확보되었던 것은 아닐까요?

조선시대 제주자리에서 벌어졌을 법한 일을 상상해봅니다.

조천포에는 오늘 밤에도 서울에서 내려온 상선들로 가득했다. 처음 보는 관선이 닻을 내린 걸 보니 명망 높은 유배객이 또 내려왔나 보다. 봉석은 큰 배의 위용을 능숙하게 가로질러 고제소 안으로 배를 들인다. 제주자리에 배를 붙인 봉석이 닻을 힘겹게 내리고 있는데, 기다렸다는 듯 색리놈이 달려온다.

횃불 하나가 봉석의 배를 샅샅히 훑더니 색리놈은 밤새워 낚아올린 갈치를 뭉텅 쓸어담는다. 다음 배로 발길을 옮기던 색리놈은 그물세와 제주자리세는 언제 다 낼 참이냐며 히죽거린다. 휑하니 비어버린 갑판 위엔 횃불의 쌍심지를 피한 갈치들이 색리놈의 희롱마냥 번뜩거린다. 핏발 서린 봉석의 두 눈은 연북을 핑계 삼아 연희로 밤을 지샌 저 높은 누각을 향하고 있다.

조선 500년의 영욕이 서린 연북정은 가장 높은 곳에 있고, 조천의 생애를 간직한 ‘제주자리’는 가장 낮은 곳에 있습니다.

(계속)

고승욱.

서귀포에서 태어났다. 제주에서 고교를 마치고 상경하여 미술을 전공했다. 뜻한 바는 없었으나 솔잎을 먹다 보니 어느덧 미술에 업혀 살고 있다. 10년 전 고향 제주에 내려왔다. 제주는 너무나 뜻이 많은 곳이었다. 뜻의 미로를 헤매다가 제주민속을 만나게 되었다. 미술과 제주민속의 연결 고리를 찾느라 고민하고 있는 나는 벌써 중년이다. 뒤늦은 이 고민이 뒤늦은 도둑질이 되기를.. 업둥이는 바랄 뿐이다.

- [요망진팩트_몰맹진상상]난대성-3

- [요망진팩트_몰맹진상상]난대성-2

- [요망진팩트_몰맹진상상]난대성-1

- [요망진팩트_몰맹진상상]바구니

- [요망진팩트_몰맹진상상]궤의 상징

- [요망진팩트_몰맹진상상]지미단풍

- 남판돌판 고남상태자 하로산또

- [요망진팩트_몰맹진상상]검석속립-2

- [요망진팩트_몰맹진상상]검석속립-3

- [요망진팩트_몰맹진상상]성은 무너지기를 반복했다

- [요망진팩트_몰맹진상상]가설의 풍경

- [요망진팩트_몰맹진상상]제주민중 100년의 역사, 제주공항

- [요망진팩트_몰맹진상상]'한 평 새왓', 들어보셨나요?

- [요망진팩트_몰맹진상상]늙은 쉐랜 촐 아니 먹나?