5. 제주해녀들은 자신의 일터를 바다밭으로 생각합니다. 땅의 밭과는 달리 바다밭에서는 공동어로가 행해졌습니다. 그것은 바다밭이 공유지이기 때문만은 아닙니다. 목숨을 위협하는 바다의 상황이 해녀들에게 강한 결속을 요구하기 때문이기도 합니다. 검석속립에 붙여진 이름은 다양한 해녀들의 우정과 만나 새로운 이름을 낳았습니다. 기존 이름에 새로운 이름이 쌓이면서 ‘강한 결속’은 ‘부드러운 공존’으로 발돋움했습니다. 제주해녀들은 이러한 공존의 정신으로 서로를 살리고 바다를 살렸습니다.

◼괭이밥

북촌의 ‘무승기 바다’는 물살이 가장 쎈 곳입니다. 그만큼 싱싱한 전복과 구제기가 많습니다. ‘무승기’로 가려면 서모오름(서우봉) 기슭 좁은 길을 따라 1km쯤 걸어서 절벽을 타고 내려야 도달할 수 있습니다. 무승기로 내려가는 30m의 절벽을 ‘몬죽이알’이라고 부릅니다. 하지만 내려가는 것보다 올라가는 것이 문제입니다. 무거운 망사리를 등에 지고 기어올라야 하기 때문입니다. 어느 날 무승기에서 물질하던 해녀가 솔치에 발이 쏘였습니다. 솔치의 독에 유독 약하다는 쥐띠 해녀였습니다. 솔치에게 쏘이면 돼지띠 해녀가 상처를 이빨로 깨물어야 낫는다는 말이 있습니다. 급한 마음에 속설이라도 믿고 싶었지만, 그날 따라 돼지띠 해녀는 친정에 가고 없었습니다. 해녀를 옮기는 것은 동료의 몫입니다. 동료 해녀들은 번갈아 가며 괴로워하는 해녀를 등에 업고 ‘몬죽이알’을 ‘몬죽 몬죽’ 기어올랐습니다. ‘몬죽이알’을 기어오를 때 발이 헛디디지 않도록 괭이로 홈을 파 놓았는데, 이를 북촌해녀들은 ‘괭이밥’이라 불렀습니다.

이 이야기를 듣고 있던 돼지띠 해녀 삼촌이 말하길 쥐띠와 닭띠는 솔치에 쏘이면 까무라치고 난리가 나는데, 자기는 솔치가 아니라 닷찌에게 쏘여도 ‘펀펀’이라고 말하며 웃습니다. 닷찌가 솔치보다 더 독하고, ‘펀펀’은 아무렇지도 않다는 말입니다.

◼밑두알

‘첫 숨’(하루의 첫 물질)에 전복을 발견하면 그날 ‘머정’(운수)이 좋을 것으로 해녀들은 기대합니다. 첫 숨에 딴 전복을 망사리에 담아 두고 이를 ‘밑두알’이라 부릅니다. 밑두알과 관련된 재미있는 관습이 있습니다. 어떤 해녀가 첫 숨에 전복을 발견했지만, 숨이 차거나 기량이 부족하여 전복을 따지 못할 경우가 있습니다. 이럴 때 해녀는 곁에 있는 동료에게 전복이 있는 자리를 말해주며 전복을 따 달라고 부탁합니다. 부탁을 받은 해녀는 물속으로 내려가 전복을 따옵니다.

하지만 전복을 ‘따온 해녀’는 ‘말해준 해녀’에게 그 전복을 즉시 건네주지 않습니다. ‘따온 해녀’는 전복을 자기 망사리에 담아두고 ‘머정 좋은 밑두알’로 삼습니다. 하루 물질이 다 끝난 후 ‘따온 해녀’는 ‘말해준 해녀’에게 ‘첫 숨 전복’을 건네줍니다. 해녀관습에 따르자면 ‘첫 숨 전복’은 ‘말해준 해녀’의 몫이지만 ‘첫 숨 전복’의 머정은 ‘따온 해녀’의 것입니다. 하지만 관습은 많이 바뀌어 ‘따온 해녀’가 ‘말해준 해녀’에게 그날의 머정을 양보하는 때가 많아졌습니다. 이 오래된 관습을 법환 해녀들은 ‘밑두알’이라 부르고, 하효 해녀들은 ‘밑알’이라 부릅니다. ‘밑두알’의 머정은 물질이 끝나봐야 아는 것입니다. 어쨌거나 능력과 노력을 넘어 불확실한 ‘머정’에 기대는 것은 물질하는 해녀의 숙명일지도 모릅니다.

해녀들은 물질의 시작과 마무리를 모두 함께합니다. 그날 물건을 제일 많이 건져 올린 해녀는 동료들로부터 머정이 좋다며 부러움을 받습니다. 축하를 보낸 동료들은 머정 좋은 해녀에게 ‘상쪼 내라’고 부추깁니다. 기분이 좋아진 해녀는 ‘상쪼 먹으러 가자’고 하며 동료들과 함께 식당에 가서 한턱 쏩니다. ‘상쪼’는 남들보다 월등히 많은 5~6배 정도를 건졌을 경우를 말합니다. ‘상쪼’는 기량도 기량이지만 그날의 ‘머정’이 좋아야 가능한 것입니다. ‘머정’은 마을에 따라 발음이 조금씩 달랐습니다. 사계해녀는 ‘머정’을 ‘머흐’라고 부르고 대평해녀는 ‘머히’라고 부렀습니다.

◼벗 붙이라

다음은 고광민 선생께서 전해준 말입니다.

“바다가의 소녀들은 열 두어 살을 넘기면서 첫 물질을 시작한다. 물질이 미숙한 애기좀수들은 미역 꼬랑지만 끊어 오기 마련이다. 수심 10m 물 속에 박힌 미역의 뿌리까지 손을 뻗기엔 숨이 너무 짧기 때문이다. 미역 꼬랑지만 끊어 온 딱한 애기좀수에게 해녀삼춘들은 ‘머리 허라’하면서 머리(미역뿌리)가 붙은 온전한 미역 서너 개를 준다. 애기좀수는 해녀 삼촌에게서 받은 미역에 자신이 끊어 온 꼬랑지를 붙이고 말려서 미역낭을 마련한다.”

조천읍과 구좌읍 해녀들은 이렇게 미역 얻은 것을 두고 ‘개숙 받았져’라고 말합니다. ‘개숙’은 해녀들끼리 상조하는 관습으로 미역뿐 아니라 전복, 소라, 성개 등 모든 해산물이 ‘개숙’의 대상에 포함됩니다. 어린 해녀뿐 아니라 나이 든 해녀에게도 ‘개숙’을 줍니다.

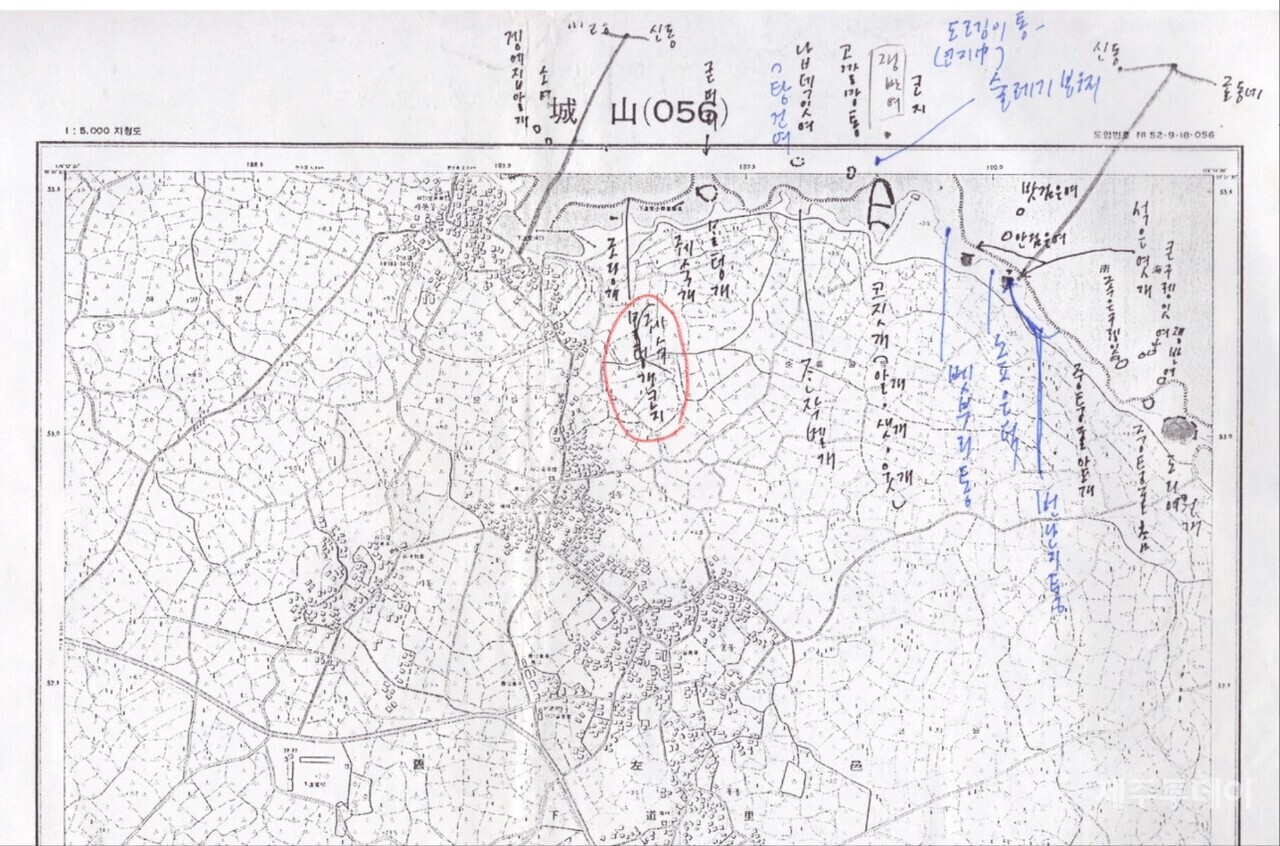

구좌읍 하도리 신동 갯가에 ‘개숙개코지’라는 곳이 있습니다. ‘궤수개’, ‘깨수깨’등 사람마다 발음은 다릅니다. 하지만 물질의 현장인 갯가에서 이루어지는 상조를 ‘개숙’이라 하기에 ‘개숙개코지’가 ‘개숙’에서 온 말이라 짐작할 만합니다.

성산, 표선에서는 ‘개숙’이라는 말은 없습니다. 다만 ‘번지’라는 말을 씁니다. 물질이 끝난 후, 망사리를 가득 채운 해녀가 망사리가 가벼운 동료 해녀에게 자신이 잡은 물건을 조금 나눠줍니다. 이를 받은 해녀는 ‘번지 탓져’, ‘번지 받았져’라고 말합니다. 번지는 애기좀녀, 할망, 동료를 가리지 않고 남을 돕는 행위를 말합니다.

서귀포, 중문, 안덕 등 산남지역에도 상조의 관습은 있습니다. 하지만 ‘인심 썸쪄’와 같이 상황에 맞게 말을 할 뿐, 개숙이나 번지와 같은 공통적인 말은 없었습니다. 안덕에서 들었던 말은 인상적이었습니다. 안덕에서는 미역을 주면서 ‘벗 붙이라’ 또는 ‘벗 붙임 호라’라는 말을 건냈다고 합니다. 미역을 주면서 미역 꼬랑지에 벗 붙이라, 고광민 선생이 전해준 ‘첫 물질 나간 애기잠수’ 이야기와 잘 부합되는 말인 것 같습니다.

◼생개납돈지당

구좌읍 종달리 ‘두무니개’ 동쪽 일대를 ‘생개납’이라고 부릅니다. 생개납의 반은 돌밭이고, 반은 펄밭인데, 돌밭 한가운데 ‘생개납돈지당’이 있습니다. 생개납돈지당은 밀물에는 바닷물에 둘러싸여 외톨이 섬이 되지만, 썰물에는 누구나 걸어서 갈 수 있는 갯바위에 자리한 작은 당입니다. 갯바위 돌 틈에는 ‘개꽝낭’이 자라고 있고, 나뭇가지에는 ‘물색’이 걸려 있습니다. 망사리에 ‘요망진’ 것들로 가득 채워달라는 비념으로 해녀들이 걸어놓은 듯합니다. 몸뚱이 하나로 물질을 해야 하는 이에게 비념이란 어떤 것일까요?

“물 우의 삼 년, 물 아래 삼 년”이라는 말처럼 제주해녀는 땅과 바다를 오가며 밭을 갈았습니다. 성격이 괄괄한 해녀들은 두 팔 걷어붙이고 큰소리치며 서로 싸우다가도 경조사 때는 서로 돕기 위해 두 팔을 걷어붙였습니다. 해가 바뀌면 요왕님과 영등할마님께 제물과 치성을 바쳤고, 바다에 지와 씨를 드리며 풍년을 기원했습니다. 바닷속 검질 메는 것도 게을리하지 않았습니다. 값비싼 미역과 전복은 이녁만씩 조물았지만, 모둠으로 거둔 톳과 우미는 공평하게 찍을 갈랐습니다.

경쟁자이며 동료인 해녀들은 매사를 민주적으로 결정하였고, 마을의 대소사는 거친 바다를 함께 일구었던 힘으로 꾸려나갔습니다. 제주해녀들은 마을의 일을 넘어 조선시대, 일제강점기, 해방에서 현재에 이르기까지 수많은 역사의 부침 속에서도 해녀공동체의 오랜 전통을 유지하며 제주 바다를 지켰습니다.

제주해녀들이 바다를 지켜낸 힘은 어디서 온 걸까요? 개꽝낭 가지에 매달린 비념 덕일까요? 자신을 위한 비념이 서로를 위한 비념이 되고, 서로를 위한 비념이 바다를 위한 비념이 된 것일까요?

오늘도 해녀들이 먼 바다를 나가고 있습니다. 갯가에선 할망들이 풍조를 건지고 있습니다. 오랜 풍파를 견딘 개꽝낭이 물색을 휘날리며 이들을 지켜보고 있습니다.

6. 제주를 찾는 이들은 어디를 둘러봐도 아름다운 제주바다에 감탄합니다. 하지만 정작 제주바다의 보물은 바다속에 숨어있습니다. 제주에는 백여 개의 해녀어촌계가 있습니다. 각 어촌계마다 적게는 수십 개, 많게는 백여 개가 넘는 ‘바다밭 이름’이 전승되고 있습니다. 제주바다속에 숨어있는 ‘바다밭 이름’은 일 만에 이를지도 모릅니다. 검석속립은 이형상의 국가중심적 고뇌 속에서 탄생한 문장입니다. 하지만 제주 바다의 풍요는 검석속립에서 태어났습니다. 검석속립에 붙여진 이름 하나 하나에 제주해녀의 오래된 삶이 깃들어 있습니다. 그 이름들을 모아 연결하다 보면 자연에 도전하고 순응했던 인간의 이야기가 하늘의 별자리처럼 반짝입니다.

◼노린하늬빌레

다음은 고광민 선생께서 전해준 말입니다.

신촌포구 동쪽 바다속에 넓은 빌레가 있다. 물이 빠지는 썰물에도 서너 평의 봉우리만 보일 뿐, 빌레의 너른 자락은 늘 물속에 잠겨 있다. 봉우리엔 ‘톳’이 자라고, 물속 자락엔 우미가 자란다. 낮은 수심과 넉넉한 품을 갖고 있는 이 너른 빌레를 신촌 해녀들은 ‘노린하늬빌레’라 부른다.

신촌의 ‘애기좀수’들은 ‘노린하늬빌레’ 품에서 첫 물질을 익힌다. 애기좀수가 물질을 익혀 중군이 되면 ‘노린하늬빌레’를 떠난다. 자기 기량을 뽐내기엔 ‘노린하늬빌레’가 너무 좁다. 다시 기량을 쌓아 상군이 되면 ‘출가물질’을 위해 제주를 떠난다. 출가물질 나가서 번 돈으로 집도 사고, 땅도 사고, 남편 빚도 갚는다.

거친 파도와 싸우던 해녀도 세월은 피해갈 수 없다. 애기잠수는 어느덧 할망이 된다. 할망은 ‘노린하늬빌레’를 찾아 굽은 허리를 물에 적신다. ‘노린하늬빌레’는 너른 품을 다시 열어 늙은 애기좀수를 맞는다.

다음은 2018년 7월 9일 자 경향신문에 실린 기사입니다.

“제주에서 해산물 채취 작업을 하던 해녀가 숨지는 사고가 발생했다. 제주해양경찰서는 이날 낮 12시 43분쯤, 신촌포구 앞 200m 해상에서 물질하던 고모씨(80)가 의식을 잃고 물에 떠오른 것을 동료가 발견하고 병원으로 옮겼으나 숨졌다고 밝혔다.”

‘신촌포구 앞 200m 해상’은 ‘노린하늬빌레’를 말하는 것입니다. 2020년 인터뷰 갔던 필자에게 2년 전 사고 이야기를 전해준 해녀삼춘들 말에 의하면, 사고 당일 ‘노린하늬빌레’엔 바람도 한 점 없었고, 물도 어질었다고 합니다.

◼아즌덕말챗똘

중문동 ‘지삿개’ 앞바다에 ‘아즌덕’이 있습니다. 중문의 큰바다인 ‘새여’, ‘큰여’로 출발하기 전 중문해녀들이 숨을 고르던 ‘여’입니다.

‘아즌덕’은 열두 조각의 주상절리가 하나로 묶여 있는 말 그대로 검석속립입니다. 중문해녀 강옥래 삼춘은 오랫동안 ‘아즌덕’을 사진으로 기록하고 있습니다. 열두 개였던 ‘아즌덕’이 태풍으로 한 조각씩 떨어져 나가더니 이제 마지막 한 조각을 남기고 있기 때문입니다.

올 여름 태풍을 걱정하는 강옥래 삼촌은 “아즌덕은 우리가 죽어도 천년 만년 갈줄 알았는데, 우리보다 빨리 갈지도 모르겠다”고 말합니다.

제주해녀에게 풍요를 선사한 검석속립이 이제 모두를 떠나 보내고 아즌덕말챗똘(아즌덕 막내딸)만이 ‘지삿개’의 풍파를 견디고 있습니다.

다음 사진들은 강옥래 삼춘이 보내주신 사진입니다.

끝.

고승욱.

서귀포에서 태어났다. 제주에서 고교를 마치고 상경하여 미술을 전공했다. 뜻한 바는 없었으나 솔잎을 먹다 보니 어느덧 미술에 업혀 살고 있다. 10년 전 고향 제주에 내려왔다. 제주는 너무나 뜻이 많은 곳이었다. 뜻의 미로를 헤매다가 제주민속을 만나게 되었다. 미술과 제주민속의 연결 고리를 찾느라 고민하고 있는 나는 벌써 중년이다. 뒤늦은 이 고민이 뒤늦은 도둑질이 되기를.. 업둥이는 바랄 뿐이다.

- [요망진팩트_몰맹진상상]검석속립-2

- [요망진팩트_몰맹진상상]검석속립-1

- [요망진팩트_몰맹진상상]난대성-3

- [요망진팩트_몰맹진상상]난대성-2

- [요망진팩트_몰맹진상상]난대성-1

- [요망진팩트_몰맹진상상]바구니

- [요망진팩트_몰맹진상상]궤의 상징

- [요망진팩트_몰맹진상상]지미단풍

- 남판돌판 고남상태자 하로산또

- [요망진팩트_몰맹진상상]성은 무너지기를 반복했다

- [요망진팩트_몰맹진상상]가설의 풍경

- [요망진팩트_몰맹진상상]제주민중 100년의 역사, 제주공항

- [요망진팩트_몰맹진상상]'한 평 새왓', 들어보셨나요?

- [요망진팩트_몰맹진상상]늙은 쉐랜 촐 아니 먹나?