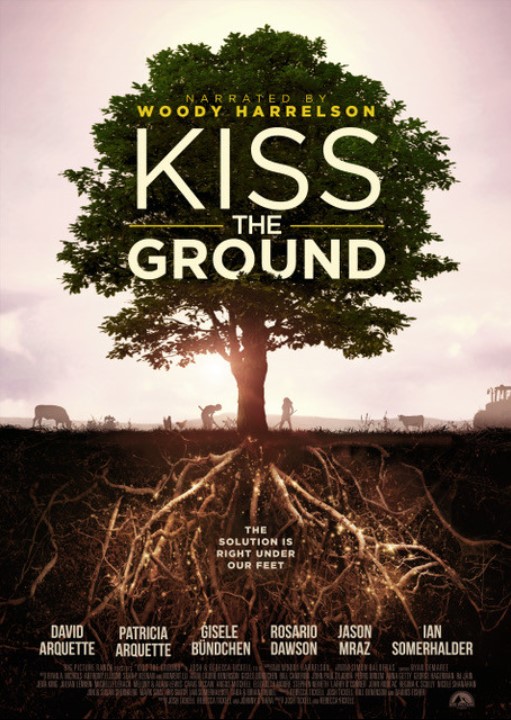

몇 해 전 ‘대지에 입맞춤을‘이란 다큐를 본 적이 있다. 간단히 소감을 나누는 자리에서 “무경운 트랙터를 만들어서 지원사업으로 보조해 주면 콩농사와 보리농사는 할 수 있을 것 같아요.”라고 말했다. 농사의 시작은 밭을 가는 것부터라는 고정관념이 있어서 그렇지 콩농사와 보리농사를 이어짓기하면 무경운 농법으로도 충분히 가능하다는 판단이 들어서였다.

우리나라에는 아직 무경운 트랙터라는 말조차 생소하다. 무경운 농법도 벼 재배에서 간간이 소개되긴 하지만 아직은 밭을 갈고 비료를 뿌리고 씨를 뿌리는 순서가 농사의 기본 메뉴얼이다. 그러나 어느 누구도 생각해보니 무경운 트략터를 만들어 내지 않을 것 같다. 무경운 트랙터를 잘 만들어 많이 팔린다 하더라도 무경운 농법이라서 제한되는 여러가지 자재들이 안 팔릴 테니 여러 자본가의 계산상으로는 결국 이익이 나지 않는 산업이기 때문이다. 무엇이든 팔고, 소비하고, 그래서 결국 자본가의 이윤을 극대화해주는 방식의 산업이라야 하는 것이라 환경을 생각한다거나 농업의 지속가능성 따위는 안중에도 없다.

모든 정부의 정책도 관행농업을 지향하는 방식이다. 비료를 많이 쓰면 농약을 많이 쓰거나 비닐을 많이 사용하면 지원금이 늘어나는 방식이다. 비료를 사용하지 않으면 농약을 사용하지 않으면 비닐을 사용하지 않으면 그 어떤 정책자금도 지원되지 않는다. 돈이 되지 않으니 개발도, 연구도, 상품으로도 출시도 되지 않는다. 친환경적이고 지속가능한 농사를 위한 자재나 농기구 개발은 그 누구도 하지 않는다.

에어컨 24시간 풀가동. 요즘의 이야기다. 한 달 동안 밤잠을 설치며 에어컨을 끄고 자기도 해 봤지만 도저히 잠을 이룰 수가 없어 아예 켜놓고 선풍기를 돌리고 겨우 잠을 청한다. 30도를 넘는 폭염과 25도 이하로 떨어지지 않는 열대야가 한 달은 계속 되는 듯하다.

요즘은 아침 일찍 조금 그리고 오후 늦게 조금씩 밭일을 하고 있다. 그마저도 요 며칠은 힘에 부쳐 아침이나 저녁에 한 번만 밭으로 간다. 하우스에선 한 시간 정도만 일을 하면 땀이 비오듯 흐르고, 현기증이 나 이러다 죽는 건 아닌가 싶다. 분명 살자고 하는 일인데 곧 죽을지경이다. 노지 밭이라고 상황이 나은 건 아니다. 그늘도 없고 바람이 불지 않는 날이면 숨이 턱턱 막힌다. 분명 작년까지는 이 정도는 아니었다. 나이 탓인지 기후 탓인지 정확히는 모르겠다. 하지만 만나는 사람들 모두 입을 모아 힘들다고 하는 것을 보니 단순한 나이 탓은 아닌 것 같다.

8월 말 처서쯤이 되면 뜨거웠던 햇빛도 조금 누그러지면서 역시 절기는 속일 수 없다는 말을 하곤 했었다. 6월 중순 이후 시작된 장마는 한 달 이상 비를 내리더니 장맛비가 그치고는 한 달 동안 폭염과 열대야가 이어졌다. 아마도 당분간은 이 폭염과 이 열대야가 계속될 듯하다. 극단을 달리는 기후는 우리를 그리고 전 세계를 이 자본주의를 벼랑 끝으로 내모는 듯하다.

지금의 폭염을 마주하고 있노라면 더위만 문제인 듯 보인다. 하지만 날씨는 비가 내릴 때는 폭우를 들이붓고 추울 때는 극한의 추위를 보여준다. 올봄 이곳 제주에도 밤 기온이 오르지 않아 모종을 키우지 못하는 경험을 했다. 작년까지는 마당에 모종을 키웠다. 여름 주 작물이 수박과 참외인데 4월 10일경 마당에 모종을 내면 한 달 정도 키워서 밭에 정식할 수 있었다. 5월 10일 즈음이면 정식을 하고 한 달 정도가 지나면 풀 관리를 대충 해주고 아들 순을 받아 두 개만 키운다. 이후 다시 한 달 정도 지나면 수박이나 참외는 달콤한 열매를 주곤 했다.

그런데 작년부터 모종이 이상하다고 느꼈다. 노지에서 잘 자라주던 모종이 좀처럼 자라지 않았다. 그나마 싹을 틔우고 자라는 것도 부실하기 짝이 없었다. 밭으로 나가기에는 너무 부실해서 부랴부랴 하우스에 모종을 냈다. 늦게나마 조금 모종을 내고 겨우 조금씩 수박 농사와 참외 농사를 이어갈 수 있었다.

올해는 정도가 더 심했다. 비닐하우스가 있었으므로 느긋하게 모종을 냈다. 하우스가 있으니 좀 더 일찍 모종을 내도 되지만 어차피 밭에 나가면 지온이 오르지 않는 한 자라기는 어려우므로 충분히 지온이 오르는 시기를 잘 맞춰 정식하기로 했다.

그런데 웬걸 마당에서도 잘 자라던 모종이 올해는 하우스에서도 잘 자라지 못했다. 한 달이 채 걸리지 않고 밭에 정식할 수 있으리라는 예상을 깨고 한 달 보름이 지나도록 모종은 부실하기 짝이 없었다. 수박 모종을 정식하면서 토종수박교실을 진행해 보려던 계획은 자꾸 뒤로 밀렸다.

밤 기온이 오르지 않아 하우스에서도 모종은 잘 자라지를 못했다. 결국 모종을 한 달 보름 이상 키워 밭에 정식했다. 하지만 끝이 아니었다. 원래는 정식을 하고 한 달 정도만 몸살을 이겨내면 완벽 적응해 폭풍성장 할 준비를 마친다. 어미 순을 잘라내고 아들 순 두 개를 잘 펴준다. 풀을 뽑아주고 수박이나 참외가 잎을 크게 키워 광합성을 충분히 할 수 있도록 도와준다. 그러고 나면 꽃이 피고 열매가 열린다. 작렬하는 태양에너지를 온몸으로 받아 익어간다. 달달한 향기를 풍기면 주변의 벌레나 짐승들을 유혹하기도 한다. 그런데 한 달이 지나도록 모종은 모종 상태 그대로였다. 그 사이 풀은 무성하게 잘도 자랐건만 내 수박은 아직 제자리걸음이다. 오히려 줄어든 것 같기도 했다.

길지 않은 농민 경력에 해를 거듭할수록 ‘어떻게 살 것인가?’를 더 빈번히 더 심도깊게 고민하게 된다. 농민이라서 문제일까? 농사를 짓지 않고 살면 죄책감에서 벗어날 수 있을까? 조금 더 환경적인 농사법을 고민해 봐야 하는 것일까? 이보다 더 잘할 수 있을까?

아마 농민이 아니라면 이 기후위기를 이토록 실감하고 절감하지는 못했을 것이다. 소비자들은 농산물이 어디서 오는지 어떻게 생산되는지 알 길이 없고 알고 싶지도 않을 것다. 상추값이 오르면 비싸다고 투정하며 안 먹으면 그만이다. 비싼 상추 말고도 마트엔 먹을거리들이 즐비하다. 심지어 모두 조리되고 요리된 상품들도 원하기만 하면 언제든 어디든 넘쳐난다.

작년에 비닐하우스를 시작하면서 적지 않은 죄책감에 시달린 게 사실이다. 그동안 자연재배 농민이라고 자부하면서 무투입 농사를 짓겠노라고 선언하고 실천해왔었는데 이런저런 구실을 만들어 하우스농사를 시작하게 됐으니 나로 인해 기후위기에 한발 더 다가선 듯해서다.

석유에 의존하는 농사를 짓지 않겠다는 굳은 의지가 있었던 것은 아니다. 조금 쉽게 해보자는 의도 외에는 어떤 의도도 없었다. 농민으로 산다는 것이 의무감이나 사명감이 아닌 그저 다양한 삶의 방식 중 하나일 뿐이라고 생각했었다. 그렇다 해도 이런 방향성을 지향했던 것은 또 아니었으므로. 나 혼자 힘으로는 어렵다 느낀다. 산업 체계가 바뀌지 않고서는 체제전환을 하지 않고서는 우리의 삶이 지속가능하지 않다는 것을 절감하는 때이다. 화석연료에 기반한 산업 말고 재생 가능한 에너지를 사용하는 지속 가능한 농업을 고민해야 할 때이다.

김연주

전업농이 된지 6년차. 농민으로 살면서 느끼는 일상을 가볍게 공유하고 싶다.