전국 최저 수준인 제주도의 낮은 대중교통 이용률 및 버스정책이 주요한 사회적 현안으로 대두되고 있다. 제주도는 8월부터 ‘대중교통 이용 불편 해소 전담(TF)팀’을 가동해 불친절, 만차, 급출발·급정지 같은 민원에 대응하고 있다고 밝혔다.

버스 기사에 대한 교육을 강화하고, 불친절 행위에 책임을 묻고, 근무환경을 개선하겠다는 등의 과제를 내놨다. 필요한 일이다. 그러나 이것만으로는 제주의 버스 정책 문제를 근본적으로 개선하기는 어렵다. 제주 버스 문제를 개선하기에 충분치 않다. 버스 정책 문제의 겉만 핥는 격이다. 무엇보다 이 TF는 임시적인데다가 책임 구조도 아니다. 권한도 없고 심의 및 의결권도 없다. 공개된 명단도 없다.

이번 TF는 마치 시민들이 버스 정책에 참여를 하고 있다는 듯한 인상을 풍긴다. 하지만 지금 제주에 필요한 건 이와 같은 임시 TF가 아니라, 도민이 직접 원칙을 정하고 방향을 결정하는 ‘시민참여 버스정책위원회’다.

제주가 직면한 교통 문제는 자동차 중심의 공간 구조, 낮은 대중교통 분담률, 버스 재정의 사회적 합의 부족처럼 정책·재정·계획의 층위에 있다. 지금의 TF 구조에서는 이런 문제들에 대한 심의는커녕 논의조차 이뤄지기 어렵다.

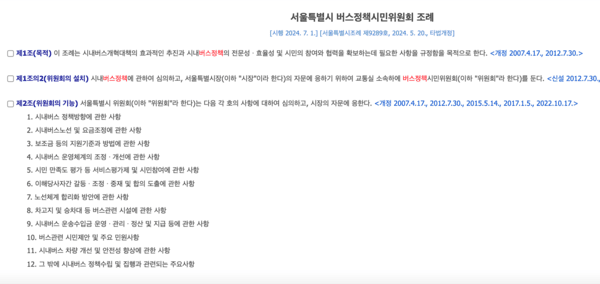

이 같은 임시적 TF는 제주대중교통이 시민들에게 귀를 기울인다는 인상을 주고는 있지만, 결국은 시민들을 버스 관련 정책 참여에서 배제하는 구조를 공고히 한다. 대표성과 책임성이 없기 때문이다. 시민 참여 구조로 뜯어 고쳐야 한다. TF가 아니라 서울사 등에서 운영하고 있는 시민참여 버스정책 위원회가 필요하다.

제주 버스정책시민위원회 설치 및 운영 조례(가칭)를 제정하고 운영해야 한다. 버스 정책 전문가, 이용자, 버스 운송업체 종사자 등이 모두 참여하는 구조를 만들어야 한다. 장애인 및 노약자도 참여할 수 있도록야 해야 한다. 버스 이용자들과 함께 만들어 갈 때 버스 정책은 시민의 지지를 받으며 효과를 낼 수 있다.

버스를 이용하는 시민들이 버스 정책 개발에 참여하지 못하는 구조. 그것이 지금 제주 버스의 문제를 야기하고 있다. 심의·의결 권한이 있는 위원회에서 시민들이 직접 버스 정책과 노선 조정 등에 참여할 수 있도록 해야 한다. 이를 테면 도민의 '버스 주권'을 강화해야 한다.

- '선 혼란 후 수용' 제주 대중교통 정책...대체 언제까지?

- 오영훈 도정, 자전거는 "민관협력"…버스는 시민 참여 "NO"

- 제주도민은 버스정책 '참여' 아닌 '서비스 평가'만?

- '버스 민주주의'가 필요하다

- 제주공항 무료 셔틀버스를 도입하자

- 생색내기'걷기 축제' 대신 매달 하루 무료 버스의 날로

- 제주교통위원회 면면과 회의록 들여다 보니...'착잡'

- 도민이냐, 용역이냐

- 나도 관광객이면 좋겠다

- '자화자찬' 오영훈 버스정책...도민 분통 '총정리'

- 목포시는 하는데 제주도는 못한다는 공영버스

- 오영훈의 '옵서버스', 기존 버스노선 이용자 쫓아내다

- 제주 대중교통과장님, "뭣이 중헌디?!"

- [월간오영훈] 일하는 대통령 시대의 '패션' 도지사

- [월간오영훈] 전농로 벚꽃길에 작별인사 해야 할 때인가

- 제주 공공디자인 ‘폭싹 망했수다’

- 버스요금 25% 인상하려던 제주도...내년으로 연기

- 도민 자빠뜨릴 '오영훈 나무'

- '버스 토론회' 교통약자 또 배제...'우이독경' 오영훈 도정 비판 자초

- 제주 고위 '나으리'들에게 버스는 '체험'용?

- 제주버스 공영화 정책개발 가로막은 숙의형 정책개발 청구 심의회

- 교통약자는 또 뒷전?...휠체어 탑승 표시 없는 제주 양문형버스

- 교통약자 외면 논란 산 섬식정류장...제주도, 5월 9일 운영 개시