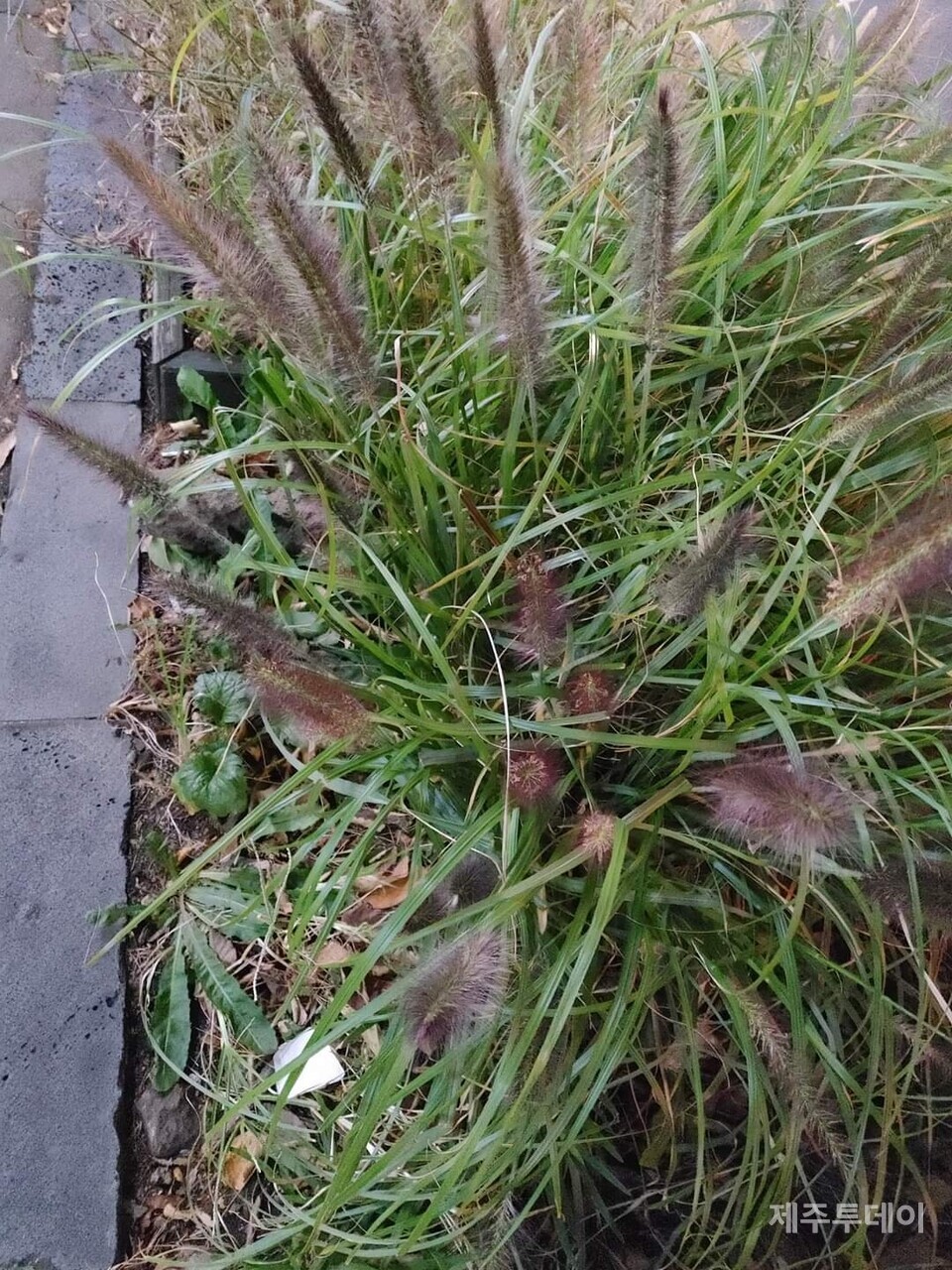

글리역은 중국 한자명 ‘낭미초’를 가리키는 제주말이다. 낭미초란 개과동물 승냥이를 이르는 한자말이다. 가을에 짙은 자색 꽃이삭이 피면 승냥이 꼬리처럼 생긴 데서 불리는 이름이다. 이것을 우리나라에서는 수크령이라 한다.

길가나 초지에 흔히 자라는 풀이면서 잎줄기가 매우 질기고 땅속뿌리는 무리를 지어 단단히 얽혀서 우마차가 지나가는 시골 비포장길에도 잘 자랐으며 큰비에도 흙이 쓸려가지 않도록 길을 보호해준 식물이다. 풀잎은 섬유질이 많아 유연하면서도 매우 질기다. 풀이 질기기 때문에 옛사람들은 이것을 다양한 용도로 사용해왔다.

조선시대 우리 조상들은 무엇으로 신을 만들어 신었을까. 왕족이나 높은 벼슬에 오른 사람들은 버선발에 소가죽신발을 신었지만 가난한 선비나 평민계급에서는 모두가 미투리라고 하는 짚신을 신고 있었다.

남도의 시골에서도 부잣집 유생들이야 먼 길을 나설 때면 말이라도 타고 가지만 머리만 좋고 가난한 선비들은 한양으로 과거보러 갈 때는 지필묵을 짊어진 괴나리봇짐에 짚신을 주렁주렁 매달아 지고 먼 길을 걸어야만 했다.

그러나 가시나무 뿌리와 자갈돌이 많은 제주에서는 짚신은 오래 버티지 못할뿐 아니라 볏짚이 귀했던 제주사람들은 짚신이라 하지 않고 초(草)신이라 하였으니 이것이 글리역을 이용해 만들었던 신이다.

질기고 흔했던 글리역은 제주에서 신서란이 재배되기 전까지만 해도 밧줄을 꼬아 짐을 나르거나 포구에 배들을 묶어놓는 데에도 쓰였다. 이것으로 멍석을 절거나 망태를 짜서 곡식을 말리거나 농산물을 담아 나르는 데 쓰이기도 했던 것이다.

우리나라 해방 이전까지만 하여도 초신을 만드는 사람들을 마을 곳곳에서 볼 수가 있었다고 한다. 그러나 고무신이 유행하면서 초신 삼는 도구들은 박물관으로 들어가 버리고 그 기술과 문화는 전수되지 못하여 아쉬움이 남는다.

동의학에서는 낭미초를 여름과 가을 사이 뿌리와 줄기를 채취하여 씻은 후 햇볕에 말린다. 눈이 피로해서 충혈되어 침침해지는 데에 물로 끓여 건더기는 버리고 물을 먹으면 눈이 밝아진다 하였다.

뭉친 어혈을 풀어주기도 한다. 특히 화재로 뜨거운 연기를 먹어 폐가 망가진 것을 치료한다. 물 4홉에 말린 낭미초 10g을 푹 끓여서 하루 2~3회 환자에게 먹이면 된다.

#결초보은의 풀

결초보은은 중국 춘추시대 진나라 때 나온 말이다. 진나라에는 위 무자라는 사람이 있었다. 그에게는 어여쁜 애첩 조희라는 젊은 여인이 있었다. 그 당시 진나라에는 세도가의 남편이 죽으면 아내도 순장하는 풍습이 있어서 생사람을 같이 묻었다. 늙은 위무자는 애첩 조희를 너무나도 사랑했다. 그럼에도 위무자와 조희 사이에는 슬하에 자녀가 없었다.

위무자에게는 전 부인이 낳은 아들 위과라는 젊은이가 있었다. 늙어 임종이 가까워지는 아버지 위무자는 아들 위과를 불러 유언하기를 너희 작은 어머니 조희는 나이도 젊고 인물도 고우니 내가 죽는 날 순장하기에 아깝다. 그러니 내가 죽어도 같이 묻지 말고 내 장례가 끝나는대로 다른 곳으로 재가하여 살게 하여라! 이에 위과는 예 아비님 알겠습니다 하였다.

다시 날이 가고 위무자는 마지막 목숨이 희미해져 갈 즈음 아들을 다시 불렀다. 그리고 치매와 더불어 미리 남긴 유언을 잊어버리고 다시 유언을 하게 된다. 아들아 내가 오늘을 못 넘길 것 같으니 내가 죽거든 나의 애첩 조희도 같이 묻어다오!

아들 위과는 두 번의 아버지 유언 중 어느 쪽을 택할지 혼란스러워 한다. 그러면서도 현명한 아들은 재빨리 판단하기를 아버지가 정신이 온전했을 때 남긴 말과 치매가 오고 정신이 흐려진 상태에서 남긴 말 중에 온전한 정신으로 했던 말을 유언으로 받들기로 결심한다. 그렇게 위무자의 장례식은 끝나고 애첩 조희는 살아서 다른 곳으로 가게 된다.

때마침 진나라를 둘러싼 전쟁이 벌어지고 위과는 장군으로서 군사를 이끌고 전쟁에 나간다. 그러나 숫적으로 훨씬 우세한 적의 기마군대는 위과의 군대를 압도하는 기세로 공격해왔다. 그런데 이상한 일이 벌어진다. 기세등등하게 공격해오던 적의 기마병들이 타고 있던 말과 함께 고꾸라지는 것이다. 뒤에 따르던 기마병들도 앞에서 넘어진 말에 걸려 넘어진다.

이 모습을 자세히 보니 한 노인이 매우 빠른 속도로 길바닥에 풀들을 양쪽으로 한줌씩 잡아 묶으며 몸을 숨기는 모습이 보인다. 위과는 이렇게 힘들이지 않고 넘어지는 적을 제압 하며 전쟁을 승리로 끝낸다. 위과는 적의 명장 두희를 포로로 잡고는 의기양양하여 돌아온다.

그리고 그날 밤 위과는 꿈을 꾼다. 위과의 꿈에는 백발의 노인이 나타나 이렇게 말한다. 나는 사랑하는 내 딸을 그대의 아버지 위무자에게 시집을 보냈노라. 그대의 아버지는 죽어 장례를 치뤘으나 사랑하는 내 딸 조희를 순장하지 않고 살려준 데 대해 나는 그대에게 은혜를 갚고자 그대의 전쟁터에 나섰노라!

이렇게 말하고는 노인이 사라지고 위과는 꿈에서 깨어난다. 결초 보은 이렇게 질기고 질긴풀을 결박하여 전쟁에 이기도록 은혜를 갚은 풀! 이렇게 풀 한 포기라도 우리 인간의 삶을 도와주었던 그 역사와 문화와 전설 속에서 다시 찾아내고 다시 쓰임이 있기를 바라는 마음이다.

송기남. 서귀포시 중문동에서 출생

제민일보 서귀포 지국장 역임

서귀포시 농민회 초대 부회장역임

전농 조천읍 농민회 회장 역임

제주 새별문학회 회원

제주 자연과 역사 생태해설사로 활동중

제주 자연 식물이야기 현재 집필중

- [약초선비]추석상에 올리는 채소 양애

- [약초선비]칡 이야기

- [약초선비]곶자왈에 개탕지낭, 뭣에 쓰는 낭인가?

- [약초선비]먹쿠실낭 이야기

- [약초선비]이파리도 버릴 것 없는 뽕낭-2

- [약초선비]열매도 이파리도 버릴 것 없는 뽕낭

- [약초선비]사라져가는 자원식물 삼동낭

- [약초선비]원시식물 소나무

- [약초선비]4월의 산야초 고사리-2

- [약초선비]4월의 산야초 고사리

- [약초선비]고귀한 자연 사랑을 담은 꽃, 목련

- [약초선비]드릇마롱 쉐터럭 마롱

- [약초선비]종합감기약 뎅유지

- [약초선비]식용 약용 자원식물 ᄃᆞ래낭

- [약초선비]우리의 자원식물 죽은듸

- [약초선비]제주4·3 때 구황식량 팥볼레낭

- [약초선비]노리자리꽃

- [약초선비]황칠낭에 얽힌 탐라민의 고역

- [약초선비]늘푸른 아열대식물 속칸낭

- [약초선비]토종 자원식물 모새낭

- 동지 섣달에도 피는 꽃 돔박고장

- 기억력을 되살리는 석창포

- 긴머리 풀고 물가에 서있는 버드낭

- 쓰임새가 많은 민족의 약초 ‘속’

- 향기로운 산야채 들굽낭 순

- 한라산의 밀원식물 족낭